近日,在2025上海市医师协会心血管内科医师分会年会上,“观心·厚德”项目正式启动。这不仅是中山医院十余年肥厚型心肌病(HCM)临床经验的系统性输出,更标志着我国对这一常见遗传性心肌病的诊疗,正式从“经验探索”迈向“协同规范”的新阶段,为众多患者带来精准诊疗的新希望。

直面临床困境:

破解HCM诊疗的“三低”难题

肥厚型心肌病是临床上最常见的遗传性心肌病,以心肌肥厚为特征,常引发呼吸困难、胸痛、心力衰竭等并发症,更是青少年及运动员心源性猝死的主要原因之一。然而,该疾病起病隐匿、临床表现多样,导致早期识别困难,加之各级医疗机构在诊断标准和治疗水平上存在显著差异,造成“早期发现率低、规范诊疗率低、基层同质化水平低”的困境。此外,中国人群专属诊疗数据的缺乏,进一步加剧了HCM的整体诊疗难度,令患者面临多重障碍。

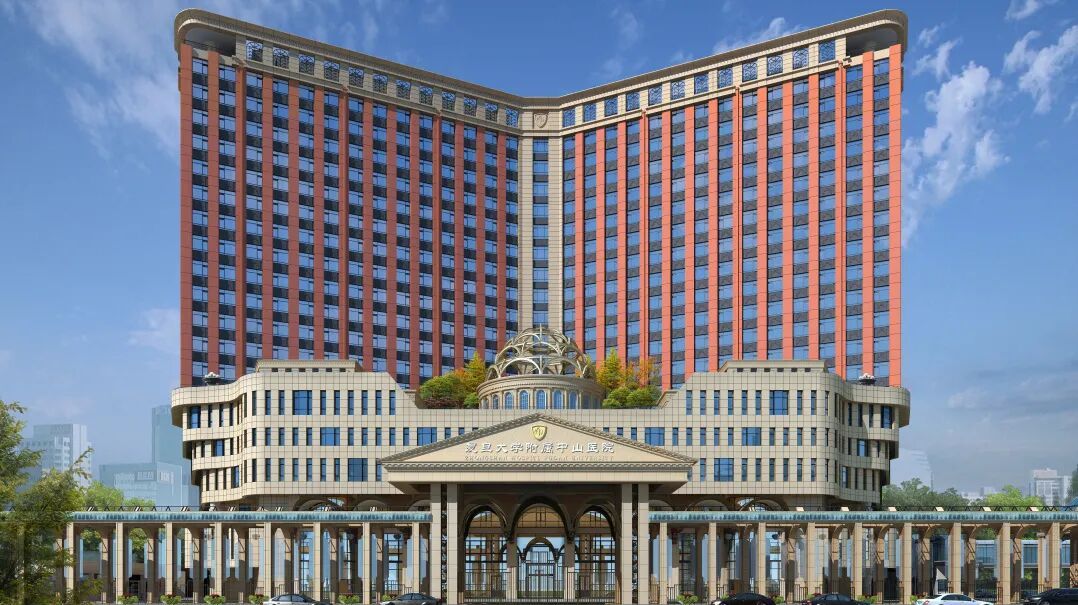

面对这一现状,作为国内心血管领域的领军者,复旦大学附属中山医院牵头发起“观心·厚德”项目,将医院十余年积累并经过临床反复验证的HCM诊疗体系,转化为一套“可复制、可推广”的规范化方案。项目联合全国40余家重要心肌病中心,共同推动优质医疗资源下沉,全面提升HCM的早筛、早诊与早治能力。

体系化破局:

构建“筛查-诊疗-随访”全流程智能方案

“观心·厚德”项目的核心,在于打造一个贯穿诊断、治疗与全域协同的智能化诊疗生态系统。

在诊断端,项目以AI为抓手,重塑了从初筛到确诊的精准路径。针对基层诊断能力薄弱的痛点,项目首创“基因-心超图谱”,并开发AI超声助手,基层医生用手机连接探头即可完成关键参数的自动测量与风险提示,极大降低了HCM的初筛门槛。在此基础上,项目确立了“超声初筛-影像鉴别-基因验证”的标准化三步法,并通过AI质控体系确保各级医院影像诊断结果的同质化与可靠性,让隐匿病例无处遁形。

在治疗端,项目推行“阶梯路径”与“精准用药”,终结治疗混乱局面。项目构建了清晰的阶梯式治疗路径,为梗阻性、合并心衰及终末期等不同情况的患者提供精准的解决方案。同时,首创的“左心室肥厚病因诊断流程图”将复杂的鉴别诊断极大简化,并依托多学科诊疗(MDT)团队,确保患者能在24小时内完成一站式评估,显著提升了诊疗效率与规范性。

在协同端,项目依托“1+N”联盟网络与统一数据平台,驱动优质资源全域流动。以中山医院为圆心,全国40余家中心共同组成的协作网络,通过远程会诊、病例共解、同质化培训等方式,让顶尖专家的经验直达基层。而覆盖全病程的动态随访数据库与“观心AI大模型”,不仅是临床决策的智能引擎,其积累的中国人群真实世界数据,更将为未来的新药研发与国际指南修订,提供不可或缺的“中国智慧”。

以患者为中心:

让规范诊疗更有温度

除了技术与体系革新,项目同样注重赋予规范诊疗以人文温度。为此,项目精心推出了《肥厚型心肌病标准诊疗医患沟通图谱》,以可视化方式清晰阐释疾病知识与诊疗路径,并指导患者遵循以“不忽视家族史、不恐惧用药、不擅自停药”为核心的自我管理原则,显著提升了医患沟通效率与治疗依从性。

在此基础上,项目还着力构建一个“期刊+书籍+视频+讲座+数字工具”的立体化科普体系,通过出版科普专刊与随访口袋书、制作覆盖全场景的系列视频、每月举办线下专家讲座、以及在APP中嵌入智能科普模块等多种形式,全方位帮助患者理解疾病、主动配合全程诊疗,确保规范诊疗的理念真正深入人心。

“观心・厚德”项目,源于对HCM诊疗困境的关切,成于中山医院多学科的深耕,旨在以规范与协同打破诊疗壁垒,让全国医生拥有标准化工具,让每位患者享受同质化诊疗。

未来,随着项目的深入推进,全国HCM诊疗水平将持续提升,区域鸿沟不断缩小,更多患者将实现早期干预;而项目积累的中国人群数据,更将为国际HCM诊疗指南贡献中国智慧,让中国心血管病学在世界舞台拥有更多话语权。