编者按:五年砥砺,一座城区的变迁总能在具体的坐标中找到注脚。徐汇,在这五年时间里,把“人民对美好生活的向往”刻进每一个地标的基因里,让发展的成果可感可触。从传统产业升级到新兴赛道崛起,从科研成果转化到创新生态构建,每一个突破、每一组数据,都在诉说徐汇敢为人先、勇立潮头的发展故事。即日起,徐汇区融媒体中心推出“‘十四五’答卷・徐汇新地标”系列报道,走进8个新地标,感受徐汇的“速度与激情”,展望未来更多可能。

这是一个寻常的夜晚,虽然已是晚上八点多,但同这个城市的其他地标建筑一样,这里依然灯火通明。三楼的报告厅里,一场关于上海老电影的讲座吸引了众多观众;地下一层的XR体验区,小观众戴着眼镜“漫步”月球表面,不时发出惊叹;一楼的海上书桌旁,刚结束加班的上班族,正捧着散文集享受片刻静谧……

在海上书桌旁静静安享阅读

室外寒气逼人,室内温暖如春,对徐家汇书院来说,这不过是一幅再寻常不过的图景。这座开馆两年多接待超过700万人次的文化新地标,用暖光般的包容与温度,成为“十四五”徐汇文化建设的最佳注脚——在这里,文化成为日常,也成为每个人心中的光。

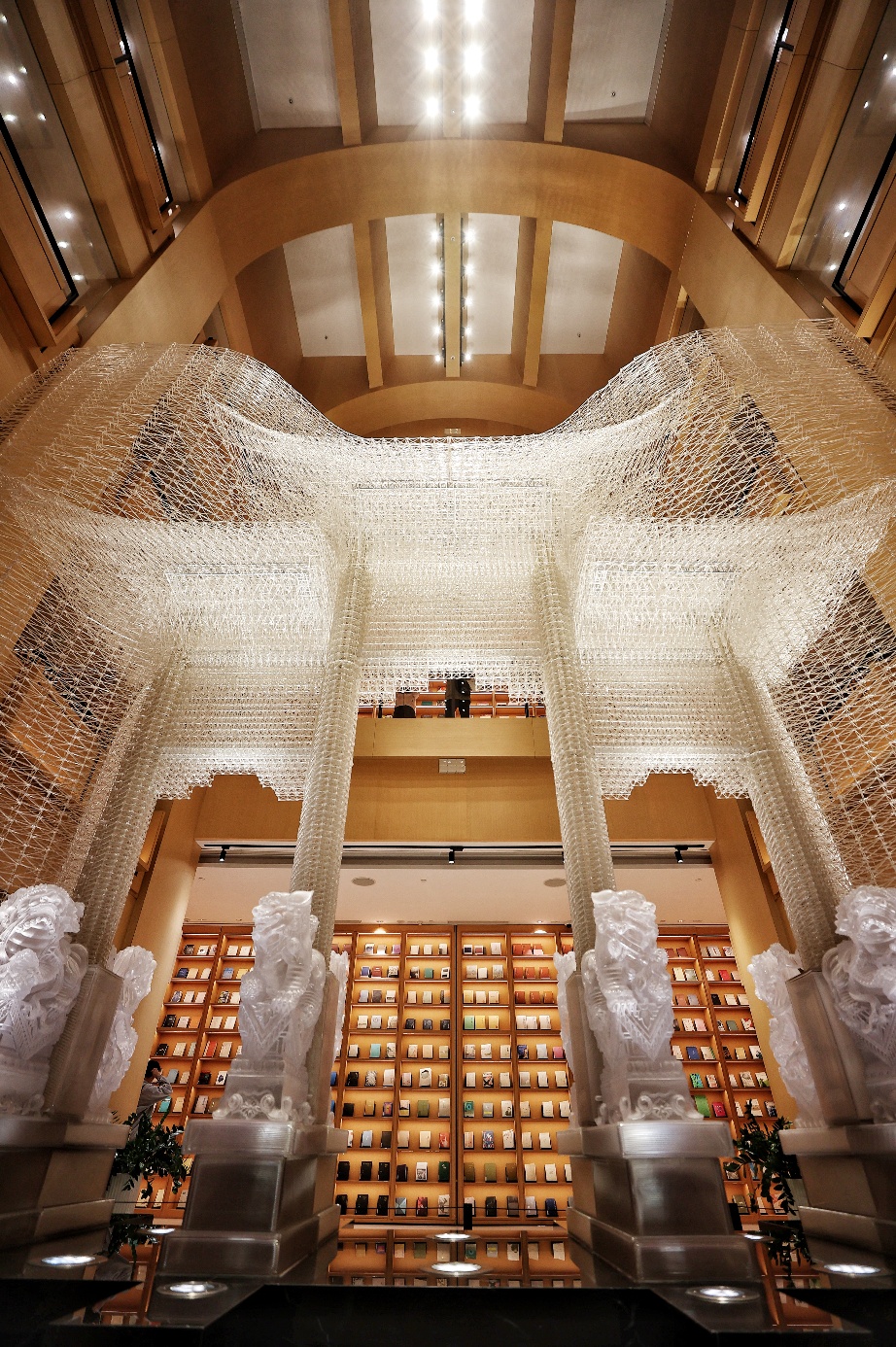

2023年元旦,徐汇区图书馆迁址徐家汇书院后正式对外开放。这座总面积近1.9万平方米、藏书量20万册的创新复合型书院,打破了传统图书馆的边界。在这里,阅读跳出纸质媒介,以适合各种年龄层的多种形式呈现,成为多维度的文化体验之旅;在这里,现代与历史相呼应,建筑与城市深度共融。每到周末和节假日,这里总是“一座难求”,有不少外地游客拖着行李箱来打卡。他们站在书院二楼,将一楼中庭的海上书桌与“光启之门”摄入镜头,他们伫立在书院阳台上,将徐家汇中心古今交融的壮丽景象尽收眼底。在他们心中,这里不仅是一处公共文化空间,更是一帧新的“城市封面”。

从空中俯瞰徐家汇书院

“以前总觉得图书馆是‘正襟危坐’的地方,没想到现在成了我们全家的‘周末据点’。”市民李女士和读初中的女儿是书院的常客。女儿喜欢这里静谧的学习环境,让李女士着迷的则是在书院举办的各种活动,说起来也是如数家珍,“我是‘文明夜课’的常客,书院举办的‘寻光之夜’参加了两次,广场上的文创市集也经常来逛,书院让我的业余生活变得更加丰富多彩。”

“徐家汇书院是一个集文献阅读、展览讲座、艺术鉴赏、文创集市、旅游导览等多功能于一体的创新型复合型图书馆。无论本地居民还是外地游客,无论年轻人还是老年人,都能在书院找到属于自己的文化空间。在服务群体上,我们坚持全人群覆盖。无论是视障人士还是听障人士,都能在书院找到适合自己的阅读和学习方式。”徐汇区图书馆馆长房芸芳的话语中不无自豪。而这种“人人可享”的服务理念,正是徐汇“十四五”公共文化建设的缩影。

上海南站的“灯塔书房”(资料图)

“十四五”期间,徐汇区持续加码文化惠民工程,建成龙华广场、黄道婆纪念公园等一批公共文化空间,在剧场、商圈、公园等场所举办各类文体活动6万余场次,惠及群众1600余万人次。遍布徐汇各街镇的21个儿童友好城市阅读新空间、29家灯塔书房让阅读触手可及。就在11月19日,一场全区公共文化展演,让百余位“民星”走上西岸大剧院舞台,带来一台高水准的群文演出。“我们要把徐汇最好的场馆、最好的资源带给群众,我们还要让演出走出剧院,让阅读走出围墙,走到群众身边去。”徐汇区文化和旅游局副局长陈申表示。

龙华塔下的非遗市集(资料图)

从滨江岸线的露天音乐会到风貌区的街头艺术展演,从社区文化中心的公益培训到线上线下联动的阅读活动,从梧桐树下的“周周演”到龙华广场上的非遗市集,文化服务已融入徐汇的城市肌理,文化也正在像空气一样融入徐汇人的日常生活。

在徐家汇书院一楼中庭,由3D打印技术再创作的“光启之门”无疑是最耀眼的存在,它细腻的纹路还原着百年土山湾牌楼的古朴肌理,光影流转间,仿佛能触摸到中西文化交融的历史温度。这座得名于“中西文化会通第一人”徐光启的书院,从诞生之日起就扛起了文脉传承的使命,而这座交融了现代技术与传统工艺的“光启之门”,也正是徐汇区“十四五”期间守护历史、活化文脉的写照。

“光启之门”

作为徐汇文化传承的“核心枢纽”,徐家汇书院首创“图博结合”模式,与土山湾博物馆深度联动,让馆藏文献与历史文物相互印证,构建起“以物证史、以书释物”的独特叙事体系。

被“光启之门”所吸引,市民张先生带着儿子走进了离书院不远的土山湾博物馆,一个多小时的认真参观后,他感慨良多:“我小时候就在这附近长大,只知道徐家汇是‘海派文化之源’,今天看了关于土山湾的文献和画作,才明白这里曾是中西文化交流的前沿。”

在百代小楼前、香樟树下放声高歌(资料图)

书院里的“巴金书房”主题空间以及“书香徐汇走读线路”等活动,更让文学经典与城市空间深度绑定。张先生还曾报名“海派城市考古”活动,跟着向导走过武康大楼、百代小楼、草婴书房、张乐平故居……“原来每栋老建筑都有故事,这样的传承比单纯看书更生动。”

“十四五”期间,徐汇区牢牢守住红色文化主色调与海派文化主体性,让历史文脉在创新表达中焕发新生。作为《义勇军进行曲》灌制地的百代小楼正式揭牌,修复后的录音棚、珍贵的历史影像,让红色旋律有了可感可触的载体;7条红色行走党课线路串联起中共一大会址纪念馆、龙华烈士陵园等红色地标,让革命精神在实地探访中代代相传。“武康路—安福路街区”“衡复音乐街区”获评国家级旅游休闲街区,老洋房里的文创小店、街头艺人的即兴表演、梧桐树下的咖啡香,让海派风貌成为流动的文化风景,吸引着无数人前来探寻上海的城市记忆。

在西岸聆听优美琴音(资料图)

文化的活化传承,对徐汇来说是全域脉络的系统激活。从徐家汇书院出发,土山湾博物馆、百代小楼、武康大楼、龙华塔、西岸梦中心、西岸大剧院等众多文化地标,构建起覆盖全域的“徐汇文化C圈”。在这里,红色文化、海派文化、江南文化交相辉映,历史遗产与现代文明和谐共生。退休老人在书院的讲座中重温往昔岁月,年轻人在老洋房的文创空间里激发创意,亲子家庭在走读活动中共同成长……

当书院的灯光与滨江的星光交相辉映,当老建筑的肌理与新场馆的线条完美融合,徐汇正用实际行动诠释:文化不是陈列在橱窗里的展品,而是浸润在生活里的暖意;不是尘封在典籍中的文字,而是每个人心中的光。从一座书院的微光,到公共文化的璀璨,徐汇用“人民对美好生活的向往”为笔,在“十四五”的画卷上,写下了最温暖的答案。

记者:王永娟、朱昱伟

视频:施悦炜、朱文喆

制图:黄珈玥、张伊婷

编辑:宁平英

转载请注明来自上海徐汇官方账号