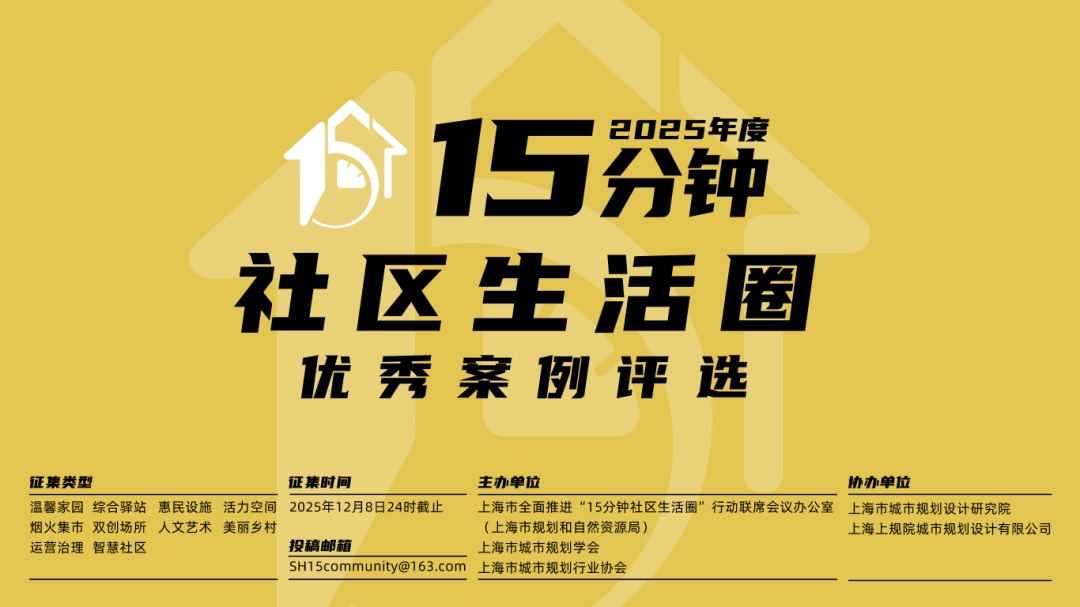

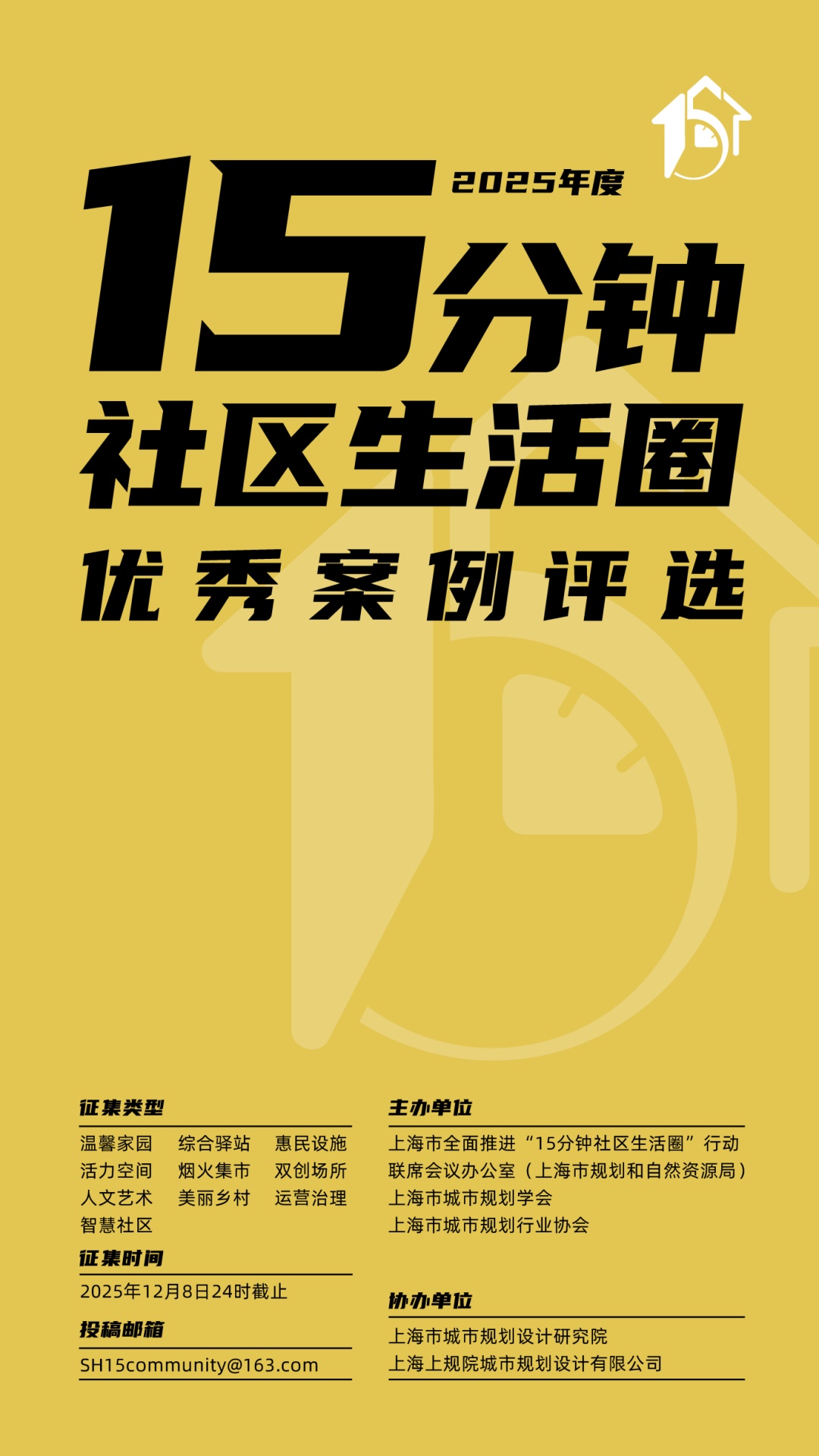

为展示“15分钟社区生活圈”行动的经验做法和建设成效,推动更广泛力量参与社区共治共建,自2023年起,市15分钟社区生活圈联席办联合上海市城市规划学会、上海市城市规划行业协会,每年举办“15分钟社区生活圈”优秀案例评选。今年的评选工作,以“展示实施成效、彰显社区特色、体现智慧应用、突出可持续运营”为主旨,将居民满意度作为核心评价标准,总结、评选各区在生活圈建设与运营方面的创新实践和成功经验,促进提升行动质量,扩大“15分钟社区生活圈”行动的显示度和影响力。

主办单位:

上海市全面推进“15分钟社区生活圈”行动联席会议办公室(上海市规划和自然资源局)

上海市城市规划学会

上海市城市规划行业协会

协办单位:

上海市城市规划设计研究院

上海上规院城市规划设计有限公司

本次评选涵盖建设实施和治理创新两种类型的十大赛道(前八个赛道为建设实施类型,后两个为治理创新),须为近年来(5年内)已实施完成且未在2023年、2024年参与评选的项目。建成项目要在社区生活中具有一定影响力、代表性和创新性。

①温馨家园:指老旧社区整体有机更新和居住环境改善,不包括单独开展的加装电梯、厨卫条件综合改造、市政基础设施改善、安装无障碍设施等零星项目。

②综合驿站:指多种功能综合服务设置的公共服务设施。包括人民坊、党群服务中心等一站式综合服务中心。

③惠民设施:独立设置或嵌入式布局的党群服务、文化体育、教育托育、卫生养老等社区级及以下公共服务设施,或六艺亭等多功能复合小体量服务设施或场所;也可包括面向社区提供下沉服务的市区级公共服务设施。

④活力空间:指社区内各类新建及改造的公共开放空间。包括独立占地、集中布局的公共绿地和广场、各类慢行网络空间(滨水地区、公园绿地、田水路林村等设置的慢步道、跑步道和自行车道)等;也包括非独立占地的街头广场、口袋公园、桥下空间、户外运动场所等小微公共空间、以及附属开放空间。

⑤烟火集市:指社区内各类商业服务空间。包括菜场等贴近生活的便民商业网点;也包括提供便利生活服务的商业街道,以及具有一定特色和烟火气的社区商业街区、限时步行街等。

⑥双创场所:指社区内各类提供就业创业的空间和服务配套。包括培育小微企业的低成本创业空间、激发创新的交流空间和面向就业人群的服务设施等。

⑦人文艺术:指对社区内历史资源和文化脉络的挖掘、保护和展示。包括历史风貌整治、历史建筑活化、文化地标塑造等;以及社区内结合公园绿地、街头广场、桥下空间等植入的艺术作品(互动装置、雕塑小品、色彩墙绘等)和开展的艺术活动。

⑧美丽乡村:指乡村社区生活圈范围内,围绕宜居、宜业、宜游、宜学、宜养能力和水平提升,实施的各类优秀行动项目。

⑨运营治理:指社区内完善创新基层治理机制的优秀经验做法。包括一图三会机制等创新议事机制,公众参与活动,社区规划师、社会组织等专业力量赋能的共建共治等。

⑩智慧社区:依托“量子城市”建设,应用大数据、人工智能、物联网等技术为社区建设赋能数字化治理场景;利用数字孪生技术构建的社区虚拟模型,用于场景模拟、管理决策通过线上线下融合,有效激发居民参与、促进邻里社交和公众参与等。

建设实施类(一至八赛道)

空间品质:项目选择有较高的立意,能够体现精细化的设计和高品质的空间营造水平,紧密结合本地资源、文化底蕴和居民需求,形成具有辨识度的社区风貌,凸显地区特质。

可持续性:项目需在环境、社会和经济三个维度具备长期可持续发展的潜力。具体包括践行绿色低碳措施、运维成本合理可控、运营模式可复制推广,并具备适应未来需求变化的弹性空间。

人文关怀:更新过程应尊重并延续原有关邻里结构和社区记忆,特别关注对老年人、儿童、特殊群体等的友好性设计,如无障碍设施、全龄交往空间等,体现包容性理念。

服务效能:设施的服务内容、开放时间、使用规则等需紧密贴合居民实际需求,具备高使用率和居民满意度。重点考察服务可达性、响应速度及居民反馈机制的有效性。

活力氛围:场所具有活力与烟火气,通过良好的运营管理机制(如活动策划、空间共享等)吸引居民积极参与,定期举办较为丰富的活动。

共建共治:项目是否有效引导居民、商户、社会力量等多方参与其规划、建设或运营过程,体现了共建共治共享的理念。

显示度:项目应获得在地居民的广泛认可,切实提升生活便利性与幸福感。同时,项目需具有明显的示范推广价值,其经验做法通过案例传播、参观学习等方式形成正向影响。

治理创新类(九、十赛道)

机制创新:治理模式、参与方法或协作平台的创新性和突破性水平。

过程有效:机制在协调矛盾、凝聚共识、推动项目实施过程中的实际效果。

应用实效:技术是否精准解决了社区治理或服务中的具体痛点,用户体验良好。

赋能价值:是否为社区效率、安全或生活品质带来了“跃迁式”的提升。

可推广性:项目具有一定借鉴意义,便于复制推广。

评优对象包括项目的组织者、设计者和运营者(如无,可缺省)。每个赛道均设置有专家评审和公众投票,其中专家评审分别设置卓越创新奖1名,优秀创意奖不超过3名、美好创作奖不超过5名;公众投票设置人民满意奖3名。

由上海市全面推进“15分钟社区生活圈”行动联席会议办公室(上海市规划和自然资源局)向获奖项目的组织者、设计者和运营者颁发奖状,并就获奖成果进行主题展览;同时在主办、协办单位公众号或网站进行推广宣传,并择优向相关媒体推荐宣传。

申报阶段:申报截止时间为2025年12月8日24时。

评选阶段:2025年12月下旬组织开展公众投票和专家评审。2026年1月上旬根据公众投票和专家评审结果,综合形成获奖名单。

颁奖阶段:2026年1月下旬举办获奖案例发布并颁奖。

包括项目介绍和摘要。

项目介绍需包括项目的基本情况、主要做法、特色亮点、实施成效说明等。格式为docx,不超过1500字;可嵌入图片,便于内容说明。

摘要字数控制在200-300字,应包含基本情况、特色亮点、实施成效三部分。基本情况包括项目名称、所在区位、建设规模、建成时间、组织者、设计者和运营者(如无,可缺省),并提供2-3个项目关键词。特色亮点应契合所属赛道类型的特点。如建设实施类赛道应突出对规划和设计策略特色上的总结。

图片应能体现项目特点,以展现建成效果或公众参与场景的实景照片为主。格式:JPG格式并标注图名,彩色图片分辨率不小于300dpi,黑白图片分辨率不小于600dpi;版权:确保后续展示无版权问题,如需署名请标注。数量:不限,5-8张为宜(包含1-2张体现市民活动场景的照片)。单独打包成文件夹发送。

如有,可另附使用成效、宣传报道和专家评价等。演示文件,格式为pptx,16:9横向版式,图文排版设计自定,文件页数不超过20页。视频文件,格式为MP4格式,时长不超过2分钟。

根据后续宣传的需要,获奖单位需另行提供展板,具体要求另行通知。

申报材料发送至邮箱SH15community@163.com,邮件主题及附件名称应统一设为“2025生活圈优秀案例申报-XXX(项目名称)”,并在邮件内文中注明申报主体联系人和联系方式。

(供稿:更新处)