点击上方图片回顾专栏往期内容

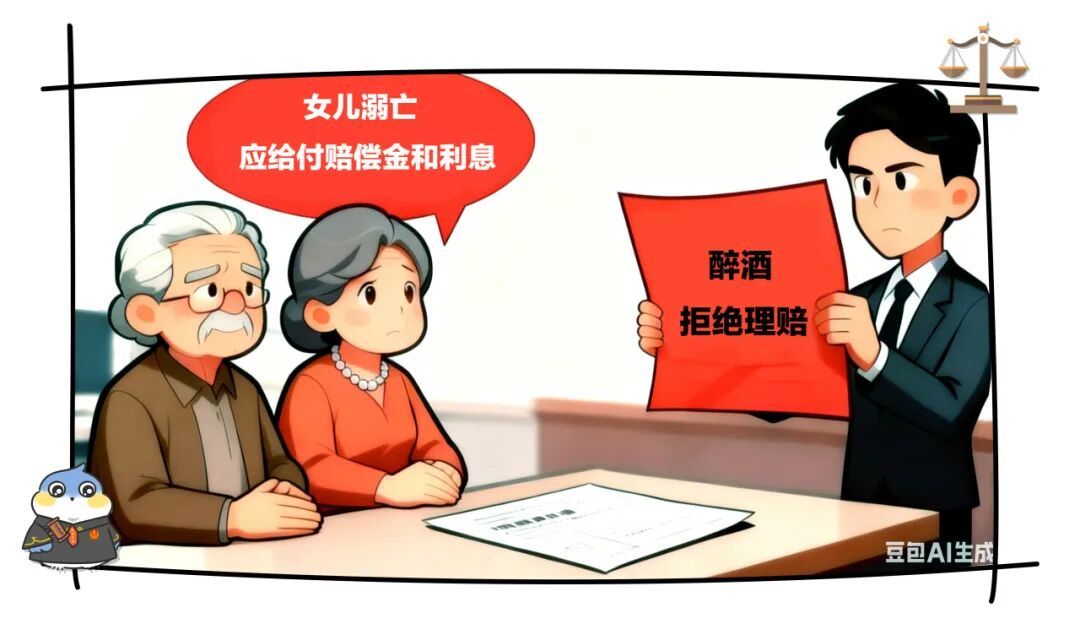

王女士为救同事溺亡,

其父母向保险公司申请理赔,

保险公司以王女士溺亡时

处于醉酒状态为由拒赔,

老两口无奈诉至法院,

救人者家属能否获得救济?

法院怎么判?

▾ 点击查看视频 ▾

王女士聚餐饮酒后,

与一名同事同行而归。

途中,二人为寻找落水物品至河滩边,

同事不慎滑落水中,

王女士见状向下靠近水面,

在水中站立移动试图拉住同事,

但未能成功,

爬上岸后她再次返回水边试图救人,

仍营救未果,

最终两人均落水溺亡。鉴定结果显示,

王女士死亡时处于醉酒状态,

死因是溺亡。

因王女士生前所在公司

曾为全体员工投保团体保险,

王女士父母向保险公司申请理赔,

不料却遭公司拒赔。

老两口认为,

女儿直接死亡原因为溺亡,

属于合同约定的保险责任范围,

遂诉至人民法院,

要求保险公司给付保险金及利息。

保险公司则认为,

王女士死亡时处于醉酒状态,

且溺亡处水深超过2米,

两点皆为涉案保险合同约定免责条款,

故而拒绝理赔。

人民法院经审理认为,

王女士因救助他人而落水,

其救助行为已经中断

其醉酒与死亡之间的因果联系,

应以因救助他人而落水

作为王女士死亡的近因,

该近因不属于保险公司免责范围。

据此,法院判决支持原告诉请。

宣判后,双方均未上诉,判决已生效。

一、确立标准,保险免责须有界

《中华人民共和国保险法》第三十条规定:“采用保险人提供的格式条款订立的保险合同,保险人与投保人、被保险人或者受益人对合同条款有争议的,应当按照通常理解予以解释。对合同条款有两种以上解释的,人民法院或者仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。”

本案中,保险公司援引了“醉酒”和“高风险活动”两条免责条款,将“醉酒免责”解释为“醉酒后发生事故即免责”,将“2米水深高风险活动”解释为任何在2米水深中进行的行动,涉案保险合同系保险人提供的格式条款,故对于“醉酒免责”应明确免责仅适用于醉酒直接导致保险事故的情况;对于何为“2米水深高风险活动”,保险公司的观点已经属于扩大解释,不应采纳。

针对涉及“醉酒+溺水”的多因链条,本案适用近因原则,认定王女士的救助行为作为独立介入因素已经中断了其醉酒和死亡之间的因果关系,已不属于保险公司的免责范围。

二、德法交融,善人善举应肯定

本案中,王女士为救落水同事而溺亡,其遭遇令人惋惜,但这种善人善举值得肯定。审理过程中,人民法院通过调取监控,还原事实真相,揭示王女士为救助同事而溺亡的真相,并以司法裁判认定王女士的死亡近因是救人而非醉酒,并在判决书中明确指出“其不抛弃不放弃的行为,彰显了社会主义核心价值观”,旗帜鲜明地对王女士的救人行为予以肯定,也一定程度上抚慰亡者家属心灵。

保险公司应当注意,免责条款作为保险合同的格式条款时,如发生歧义,将作有利于被保险人和受益人的解释,保险公司应注重优化免责条款设计,细化条款内容以避免歧义,并提高风险分担的公平性。同时,保险公司应提高保险赔付的及时性,应赔未赔的,须承担资金占用损失。

最后,需要指出,善人善举虽值得鼓励,但还是提醒大家根据现场状况和自身情况,量力施救,避免悲剧发生。

王承

上海市人大代表,徐汇区总工会副主席

本案中王女士救人但不幸溺亡的事迹,让人赞叹其勇气的同时也感到惋惜。保险公司以女子醉酒等为理由拒赔,难免让家属寒心,在承受失去女儿之痛的同时还无法获得经济赔偿。人民法院认定因救助他人而落水是女子的死亡近因,该近因不属于保险公司免责范围,判决保险公司赔偿家属保险金及利息,并在判决中肯定王女士救人之举,让救人者家属在经济和情感上得到慰藉。

法院的判决有理有据,将法理、事理、情理熔于一炉,既以严谨的法理论证守护契约精神,又以鲜明价值导向弘扬社会正气。司法应当通过这样的裁判,引导人们树立正确的价值观,营造良好的社会环境,让公平正义更加可感可及。

▴ 向上滑动查看更多 ▴

来源丨上海市高级人民法院、上海市徐汇区人民法院

高院供稿部门:金融审判庭、研究室(发展研究中心)

文字:戴欣媛、张硕洋

漫画:曾文铎(AI辅助生成)

摄影:严湛

视频:赵玲

责任编辑:陈凤

编辑:左雨欣

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴