在公安崇明分局交管支队,青年民警黄涛杰是同事眼中专啃“硬骨头”的办案能手。面对肇事现场仅存的零星碎片与模糊车辙,这位分局交管支队二大队的事故侦办民警,总能在看似无解的迷局中捕捉关键线索,被大家称为追踪罪恶的“迷雾猎手”。

黄涛杰凭借“蛛丝觅迹”的敏锐洞察力,锁定逃逸踪迹;以“不破不休”的执着攻坚力,捍卫法律尊严;更用“为民解忧”的赤诚之心,为冰冷的案件注入法治温度。他总结的“四部工作法”——快查监控、追踪研判、细心走访、震慑感化,已成为破解迷案的“秘钥”。今年以来,黄涛杰运用该工作法先后侦破交通肇事逃逸事故10余起,其中疑难事故4起,收到感谢信3封、锦旗5面。

于细微处见真章

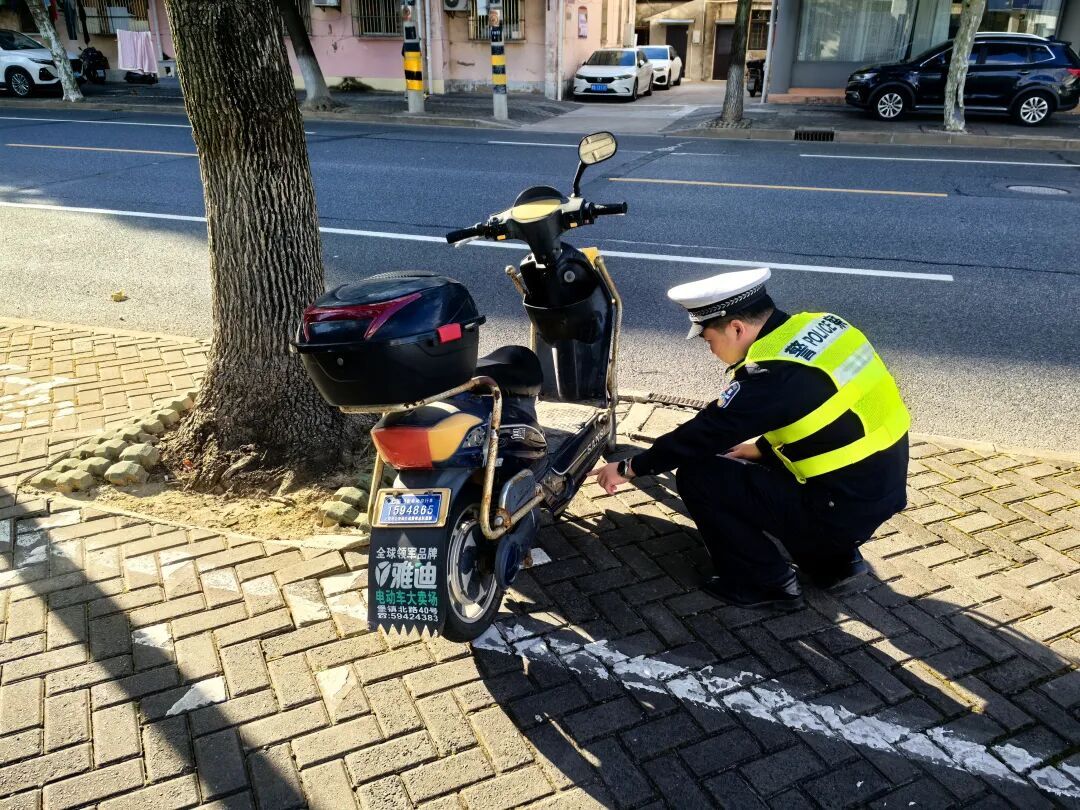

“证据不会说话,但会指引方向。”这是黄涛杰常挂在嘴边的一句话。他的“战场”,常常是布满雪花点的监控屏幕和浩如烟海的交通数据。

2025年1月17日,一个寒冷夜晚,向化公路草港公路路口东侧发生一起电动自行车撞人逃逸案。由于夜晚视线差、周边公共视频少,加上肇事车辆故意行驶到监控盲区,现场线索几近于无。“晚上、盲区、电动车......”每个词都意味着侦破难度极大。为锁定嫌疑人,黄涛杰从有限的公共视频入手,一帧一帧反复审看长达4小时的录像资料。眼睛干涩发酸,他就滴几滴眼药水继续。数小时的高度专注没有白费——一个极易被忽略的细节终于浮现:肇事者曾在中兴镇某寺庙门口,与一辆红色轿车短暂交汇,并交接了一个塑料袋。

“袋子里是什么?”黄涛杰找到轿车车主后,反复追问。

“就......一点羊肚。”对方闪烁其词,并拒绝提供肇事者的具体信息。

“羊肚?”黄涛杰的神经立刻被触动了。他敏锐地意识到,这可能是破局的唯一钥匙。他立刻在脑中“绘制”出情报图谱,并推断肇事者很可能从事宰杀家禽的行业。随后,黄涛杰与社区民警一起对相关区域进行了一场“地毯式”与“焦点式”结合的精准扫描,最终锁定了体貌特征相似的嫌疑人。面对黄涛杰展开的心理“围城”,嫌疑人的心理防线最终崩溃,对违法事实供认不讳。

执着攻坚破迷局

“他们以为逃得掉,但我们追得到。”这是黄涛杰的信念。

2025年2月27日凌晨,陈海公路发生一起恶性逃逸案,一辆电动自行车逆向行驶、闯红灯撞到另一骑行人后逃逸,伤者颅骨骨折。公共视频中,肇事电动自行车迅速消失在纵横交错的小路和灌木丛中,仿佛人间蒸发。民警先后排查了周围的6个生产队,仍一无所获。

“清晨4点出行,很有可能是上夜班或上早班工人的规律通勤!”黄涛杰果断转变思路,决定“时光回溯”——调取事发一周前的公共视频,寻找那辆“白色、尾箱大”的电动自行车。锁定肇事车辆后,黄涛杰发现该车曾在事发3天前出现在陈家镇一家水果店前,道路公共视频抓拍的画面,仅能依稀辨认出电动自行车车牌上的4个字符。“那就把所有可能性都试一遍!”黄涛杰利用一切碎片时间,包括站高峰岗的工歇时分,拿着列出的百余组车牌号逐一比对。正是这份“不放过一组组合,不浪费一分钟”的钉子精神,让他最终锁定了嫌疑人,也让伤者家属获得了应有的赔偿。

法理之外显温情

案件破了,对黄涛杰而言,并不是终点。

“找到肇事者,是法律正义的实现,但帮助受害家庭走出困境,是更深层次的社会责任。”黄涛杰说道。

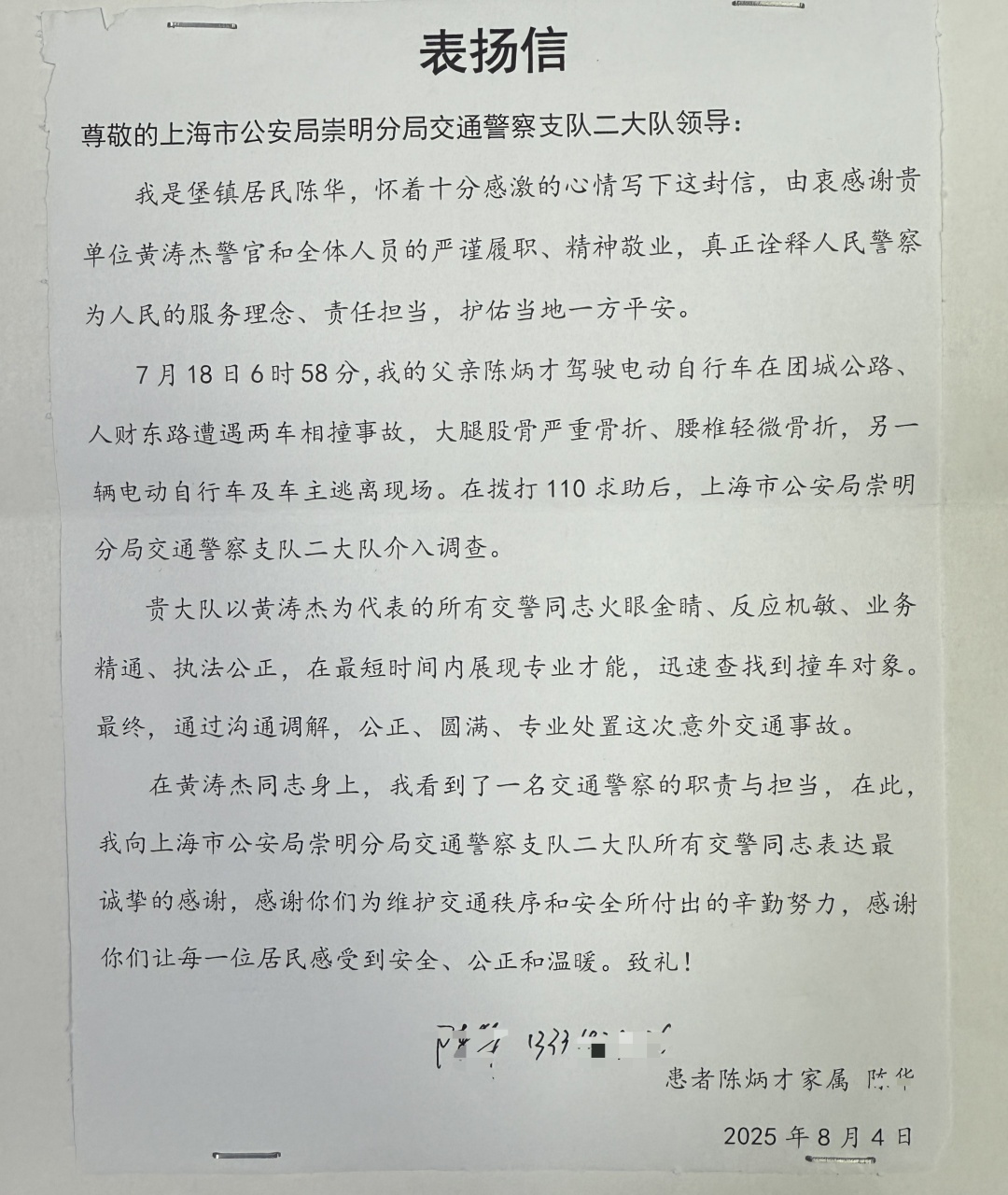

几个月前,崇明一位老人被撞致严重骨折,高额的医疗费让家庭濒临绝境。肇事者归案后,黄涛杰没有停下脚步。他反复沟通,苦口婆心,最终督促肇事者先行垫付了20余万元的“救命钱”。他还主动为家属讲解政策,协助他们办理后续赔偿事宜。

受害者家属在感谢信中动情地写道:“在黄涛杰同志身上,我们看到的不仅是一名警察的职责,更是一位为人民遮风挡雨的贴心人......”

每一面锦旗的背后,都是日夜奋战;每一封感谢信的背后,都有动人的故事。黄涛杰用他的“四步工作法”,更用他的初心、匠心与爱心,在平凡的工作岗位上书写着“人民公安为人民”的铮铮誓言,成为照亮城市安全之路的一盏温暖明灯。

记者:杨祎晨

编辑:陆海华