自《上海市生活垃圾管理条例》实施以来,经过六年的持续推进,垃圾分类已成为市民日常生活的重要组成部分,成为上海城市文明的一道靓丽风景。为进一步推动垃圾分类工作提质增效,深化“全民看分类”机制,增强市民对垃圾分类工作的广泛理解与高度认同,提升社会各界对持续关注和参与垃圾分类的积极性,由上海市资源利用和垃圾分类事务管理中心主办,上海市绿化和市容管理局工会、上海市绿化和市容行业工会支持的 “镜头看分类,我来拍大片” 摄影作品征集活动,自启动以来便获得了广泛关注。

活动围绕 “低碳生活新时尚 绿色发展新展望” 主题,收到了大量来自行业职工、摄影爱好者及热心市民的精彩投稿。镜头之下,是垃圾分类带来的行为之变、环境之变与文明之变。

经过专家评审团的严格评审,最终评选出一批优秀获奖作品。它们从不同视角,为我们讲述了一个个鲜活而温暖的垃圾分类故事,快让我们一起来看看吧!

一等奖

《变废为宝循环好》

作者:韩凌

作品概述:“沪尚回收”这项直达社区的有偿回收服务让环保触手可及,变废为宝循环好。

《碳惠邀吾集,分类心中记》

作者:陈炜

作品概述:本组作品记录于静安寺街道邀吾集低碳驿站“迎六一,要分类”主题活动。孩子们在互动游戏中的踊跃表现,成功带动了家长的参与热情。这场寓教于乐的活动,以其真实的生动瞬间,成为了镜头捕捉的焦点。

《垃圾分类点的夜间日常》

作者:翟少衡

作品概述:聚焦小区夜间的生活垃圾分类投放点,亮灯的设施旁,有人正投放垃圾,呈现出垃圾分类融入日常的景象。

二等奖

(点击图片展开介绍)

《绿色新生活》

作者:杨有明

作品概述:本组作品记录下浦东新区居民在惠民服务点参与回收的日常。这些瞬间生动展现了“资源化、绿色化、精细化、智能化、惠民化”的垃圾分类体系如何深入民生,并助推城市文明前行。

《小区里的垃圾投放点》

作者:俞悦

作品概述:这里的投放点设施全面,特别是可回收垃圾分类明确,有利于居民明确投放和物资利用,特别希望这种垃圾投放点更多一些。

《资源化利用咖啡渣堆肥》

作者:褚敏杰

作品概述:社区咖啡渣发酵桶,巧妙地将消费终端与绿色起点相连。居民主动收集投放,利用咖啡渣高效促进堆肥。这些自愿行动产出的有机肥,最终反哺社区花木,实现从源头开始的资源循环与温情共建。

《提倡绿色低碳 资源利用回收》

作者:徐璟晶

作品概述:在沪尚回收站内,一位身着蓝色马甲的小哥正利落地分拣杂物。他动作娴熟,那忙碌的身影,是这社区绿色循环中最动人的风景。

《空中视角下的绿色枢纽——现代化垃圾中转站》

作者:吴亚芳

作品概述:航拍镜头下的垃圾中转站,车辆有序进出、压缩设备高效运转、整洁的场地、完善的环保设施,展现城市垃圾分类“精细化、资源化”治理成效,见证低碳生活背后的科技力量。

《垃圾去哪儿》

作者:郭建娟

作品概述:工作人员正有序清运生活垃圾,将干垃圾桶内的垃圾装载至干垃圾清运车内。他们用辛勤的劳动,守护着城市环境的整洁,保障着垃圾分类链条的高效运转。

《入乡随俗》

作者:马伟勤

作品概述:镜头在南京西路静安寺站抓拍到这样一幕:四位外国友人刚下公交车,便自然地将手中垃圾投入站旁分类箱。无需言语,这入乡随俗的举动,已成为上海垃圾分类深入人心的共通语言。

三等奖

《校园可回收物集能换绿活动》

作者:李烟云

《向减碳出发》

作者:潘玮

《仔细瞧一瞧》

作者:李宝洋

《普法教育上门讲》

作者:吕张龙

《了解生活垃圾降解知识》

作者:杨浦东

《垃圾分类房露绿》

作者:郑菁妍

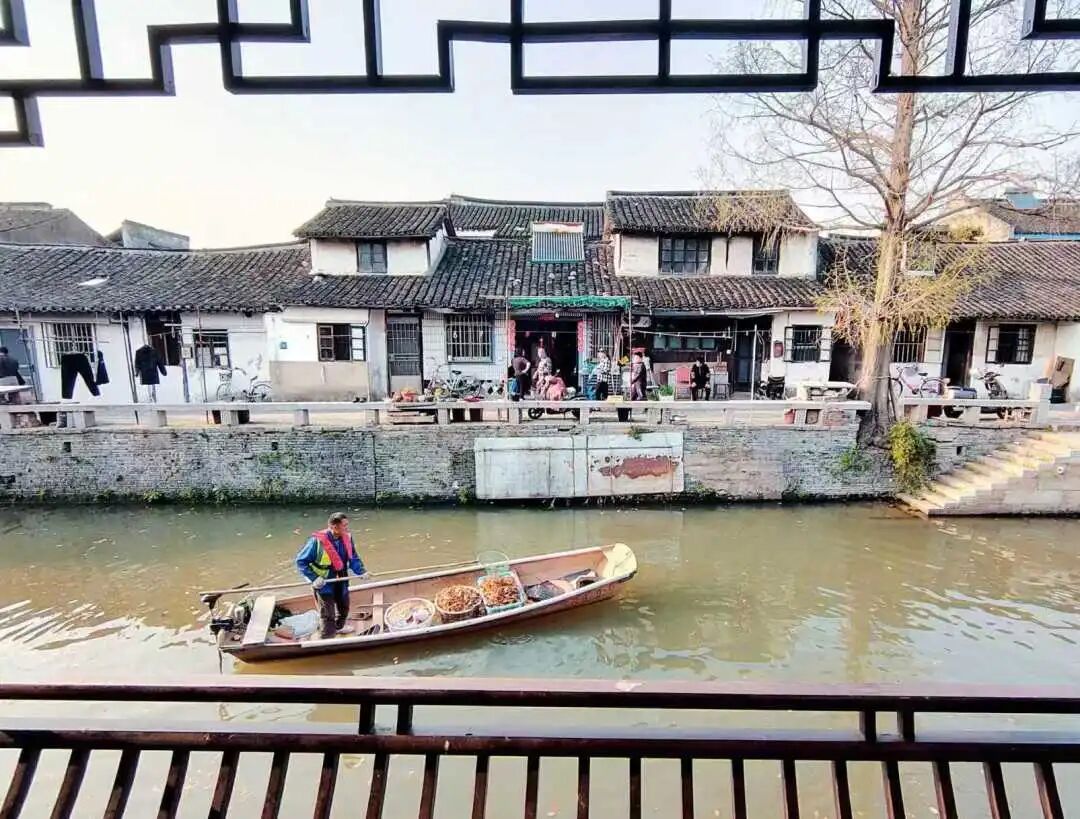

《河道垃圾分类不马虎》

作者:周琤

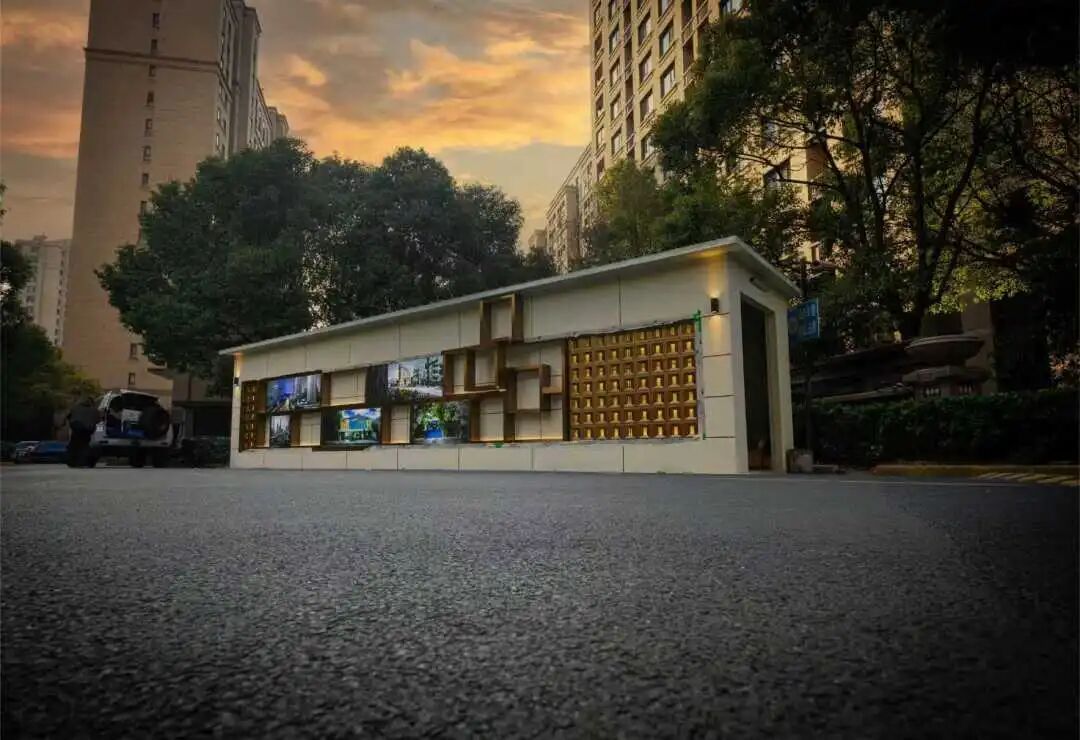

《垃圾分类箱房成网红》

作者:赵进

《蝶变:从小角落到风景线》

作者:郭笑琛

《科普新风点亮低碳街区》

作者:张洁

入围奖

《志愿者上岗了》

《生活垃圾“对号入座”》

《蓝色回收日》

《虹桥机场垃圾分类深入人心》

《虹桥机场垃圾分类剪影》

《垃圾分类新时尚》

《垃圾分类 变废为宝》

《日常清理和分类》

《夜行人》

《焕新一角》

《静安区华山公寓绿色低碳一体化垃圾箱房风采展示》

《黄家路:东门"拾"光·低碳映像》

《再利用》

《追‘锋’而行 向阳而生》

《湿垃圾堆肥和菜苗栽培》

《指尖轻触分类,引领绿色“新”潮》

《向减碳出发》

《“分”见美好》

《西岸梦中心的分类艺术》

《分类的童年,绿色的明天》

“快闪式”城市巡展

即将启动!

为了让这些精彩影像走进更多市民,我们将于十月下旬举办 “快闪式”获奖作品城市巡展,届时,欢迎广大市民朋友亲临现场,透过这些定格的瞬间,一起感受申城垃圾分类的实践成果与文明温度。

素材来源:@垃圾去哪儿了