时代浪潮奔涌,创新动能澎湃。作为推进超大城市建设和发展的主力军,“十四五”期间上海建设交通行业深化实施人才发展体制机制改革,不断推进高水平人才高地建设。通过东方英才计划等人才选拔培养项目,在数字化转型、绿色发展、重大工程建设等领域涌现出一批引领性、开创性的行业英才。站在“十四五”收官与“十五五”规划的历史交汇点,本专栏以“匠心耕耘创新发展 同心共绘美好城市”为主题,聚焦行业东方英才计划入选人才,通过专访他们的成长故事与创新实践,展现上海建设交通人才矢志创新、追求卓越的时代风采,汇聚引领城市未来发展的磅礴力量。

吴建强

上海市环境科学研究院生态研究所副所长

入选2024年上海市东方英才计划领军项目

河边吹风、绿道漫步、湿地观鸟……这些城市日常生活的背后,离不开一群默默守护生态环境的科研人。吴建强,上海市环境科学研究院生态研究所副所长,就是其中一员。

成长于太湖之滨,工作于黄浦江畔,吴建强和水有着不解之缘。20年来,他始终奔走在生态环境保护第一线,从水生态修复治理、重金属污染底泥资源化处置、地下水污染防控到城市生物多样性调查,用科研实干破解生态难题,为环境决策提供坚实支撑,助力“美丽上海”的蓝图逐步变为现实。

20年工作,见证苏州河蝶变

夏夜的苏州河,霓虹灯把水波映照得犹如彩色绸缎,岸边草木繁茂,人们散步、聊天、小坐,夜鹭时常从水面掠过——这幅和谐景象在多年前难以想象。

作为上海的母亲河,苏州河曾以黑臭闻名,工业废水、生活污水直排入河,污染严重,鱼虾几近绝迹。经过30多年的综合治理,苏州河变得水清岸绿、可亲可近。吴建强是其中的参与者。

“我们小时候一到夏天就泡在河里,鱼虾随处可见,后来慢慢就不敢下河游泳了。”出生在浙江长兴、成长在江苏宜兴的吴建强,在鱼米之乡的青山绿水间长大,后来目睹城市化进程中的生态环境恶化,促使他选择环境工程专业,投身生态保护。从太湖之滨到黄浦江畔,清水绿岸的情怀始终支持着他的事业。

2005年研究生毕业后,吴建强进入上海市环境科学研究院工作,专攻水生态修复治理。他回忆,初入职时,上海水环境状况不佳,苏州河治理正如火如荼;如今,苏州河环境综合整治工程已进行到第四轮,水质显著改善,鱼类、底栖动物日渐增多,治理目标从污染治理、生态修复逐步过渡至水生态健康。

“水生态健康强调‘三水统筹’,即水资源、水环境、水生态的整体考量。”吴建强介绍,上海处于平原河网地区,水资源充沛;全市水质达到或好于Ⅲ类的比例已超99%;但水生生物的多样性和稳定性仍有提升空间。

作为上海市生态环境局下属科研单位的研究者,吴建强深知,科研工作不仅关乎学术研究,更需服务管理决策。

上海具有“高度城市化与自然基底交织”的鲜明特征,湿地、森林、农田、城镇等生态系统复合共生,海岛滩相依、田林水相融。为此,他带领团队创新性地研究制定了上海市水生态分区分类、水生态健康评估体系和水生态考核细则,针对不同区域、不同类型的河流制定差异化考核方法,不再“一刀切”,而是“量体裁衣”。

其中最具挑战的是水生态指标体系的建立。“我们一直在讨论,是选某种鱼类、底栖动物还是浮游生物作为指示物种。不同河道差异较大,水体特征不同会导致结果迥异。”吴建强说。经反复论证,最终确定以大型底栖动物作为水生态健康指标,因其稳定性高,受水流、岸坡影响相对较小,最能反映水生态的实际状态。

如今,在水生植物恢复较好的区域,留心观察便能发现螺蛳附着在植物上,螃蟹、虾等来往穿梭,说明这些区域水生态修复成效显著。但吴建强也坦言,恢复健康稳定的水生态是长期过程,不可能一蹴而就。

展望未来的生态治理方向,吴建强有清晰的判断:“从水体污染治理到生态修复,再到水生态健康,最终达到美丽河湖,每个阶段都有新的目标。我们的工作重心也在转变,接下来的难点是水生生物多样性的提升。”

探向更深处,化解“看不见的”风险

水生态修复治理,不能只看水面。水下的世界——河湖底泥——往往隐藏着更顽固的污染、更复杂的风险,也是吴建强团队近年来攻坚的重点。

重金属污染底泥是一个“沉疴”,雨水、污废水、地表径流中的重金属元素沉积于河湖底泥中,累积到一定程度便造成污染。2017年,一道难题摆在他的团队面前:如何让高含水率、高重金属含量的污染底泥实现资源化利用?

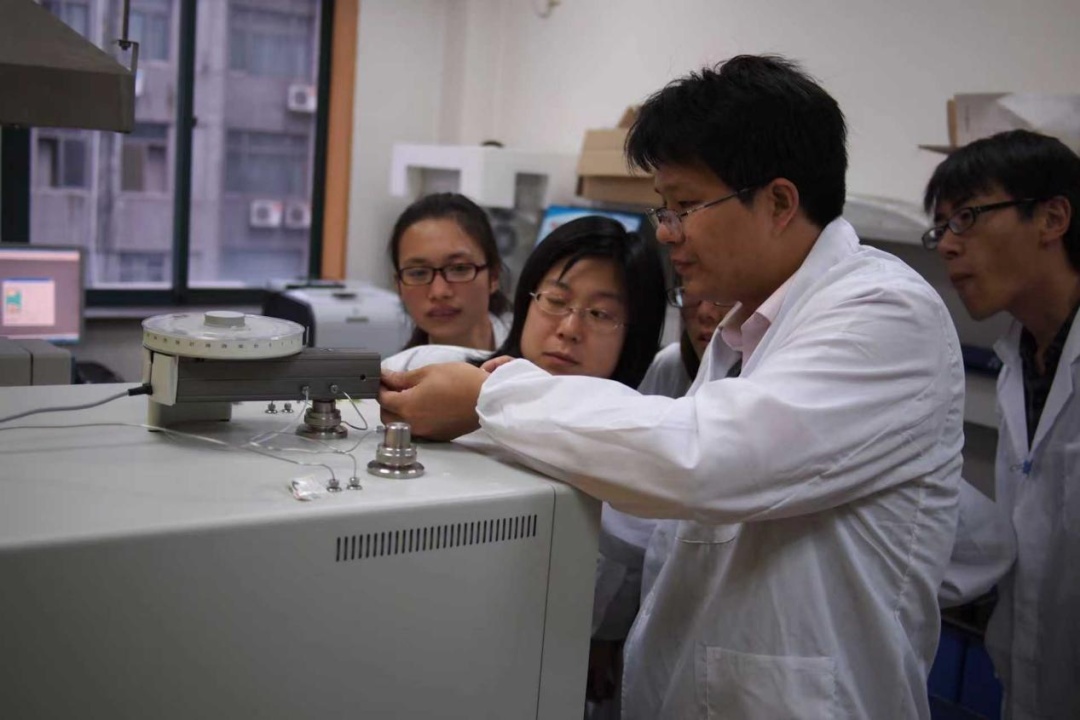

吴建强团队扎进实验室,历经两年多实验研究,成功研发出重金属污染底泥资源化处置材料、技术和装备,攻克了底泥快速干化、重金属长期稳定和封存有机碳等技术难题,相关成果获得国内外发明专利。综合考量现场降雨、温度、酸碱度等复杂因素的影响,历经一年多的现场中试和跟踪监测,在确保技术安全可靠后,应用终于落地。

在上海某区一处老旧箱涵底泥治理中,团队结合底泥特性,通过实验室研究不断调整配方,最终将抽吸出的黑臭底泥转化为生态砖,铺设于公园绿道和河道岸坡,实现了“废物重生”。“该技术可以实现高含水率底泥快速干化,并有效封存重金属、有机碳等物质,28天即可产出成品进行资源化利用。”吴建强解释道,相较于传统方法,该技术更高效、更绿色低碳。

与此同时,他的团队还将目光投向城市的“隐形命脉”——地下水。2011年,随着《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》发布,生态环境部门承担起地下水环境保护及污染防控职责。对吴建强团队而言,这是陌生又紧迫的任务。

“地下水看不见摸不着,作为受体易遭受地上地下各类污染物影响,因此地下水污染防控应遵循‘预防为主、修复治理’为辅的原则。进行全域地下水污染风险评估是首要任务。我们有生态遥感实验室,并开展了全市生态环境状况调查评估工作,积累了大量的基础数据,所以这块工作就落到了我们头上。”吴建强回忆,团队联合地质调查部门,从试点调查、评估到全市展开,一步步建立了全市地下水污染风险防控体系。

上海的潜水含水层埋深非常浅,很多地方0.5米以下即见水,再加上降水补给量大、地形坡度小、地下工程多,部分区域地下水污染风险较高。传统的地下水脆弱性和污染风险评价模型难以适用。

于是,吴建强团队经过10余年的调查研究,创新研发了平原河网地区地下水本质脆弱性评估DRAHC模型,并叠加地表水系、地下工程等特殊脆弱性和污染源荷载,构建了地下水污染风险评价体系。同时,团队支撑市生态环境局制定并发布了上海市地下水污染防治区划,创新性提出地下水污染分区、分级、分类防控策略,被誉为“上海模式”。

“防控不代表零风险,但基于上海的精细化管理,地下水污染风险还是比较低的。”吴建强说,针对危险废物处置场、垃圾填埋场、涉化工及重金属类园区企业等地下水污染防控区,以及加油站等潜在污染源,均有严格防控措施,如开展自行监测、监督监测、隐患排查和设置防渗措施等。

步履不停,守护生物多样性

调查滩涂湿地时,大腿经常陷入淤泥拔不出来;凌晨两三点坐船出发,赶在退潮窗口期采集水样、植物样本;夏天进入林地采样,手臂被细菌感染顾不上去医院,湿疹至今仍会在每年梅雨季复发……这些曾是吴建强科研生活的一部分,“大家都非常有干劲,我们几乎走遍上海的湿地、森林、农田。”

如今他是多个方向带头人,身份变了,初心却没变——研发真正有用的技术,支撑城市生态环境修复治理。不同的是,过去以专注项目和研究为主,现在是协调团队、培养人才和科学研究并重,责任与压力更大。

2023年底,上海启动首次生物多样性全面调查评估工作,涵盖陆生、水生全生物类群,这也是上海首次覆盖全域的昆虫、苔藓植物和大型真菌调查。吴建强团队负责崇明生态岛的生物多样性调查和全市陆生生物调查的质控。“新的领域,新的挑战,我也在不断学习充电。”他表示,目前全市调查工作仍在进行中。

每天早晨基本是八点前进办公室,晚上七八点才能回家,周末和节假日也常常加班。工作越来越忙,挑战也越来越多,吴建强坦言,“现在市民对生态环境的期望越来越高,我们必须不断努力和追赶。”

他表示,上海生态环境治理总体上处于全国领先水平,尤其在水环境治理、绿色低碳发展、智慧环保等领域表现突出,但仍面临不少挑战,包括生态空间不足、复合型污染压力大、资源循环利用率较低等。

“生态之城,应该是人与自然和谐共生的现代化国际大都市,高质量发展与高水平保护协同。在当前治理水平和政策推动下,生态之城的目标完全有希望在不远的将来实现。”吴建强说。

“作为一个环保科研工作者,做好本职工作,为生态环境建设做一点贡献,是我最大的动力。”他说,“一个人的力量非常有限,但是在好的政策引领下,公众共同参与、各方协同努力,就能实现真正的改变。”