吴玉萍

上海视觉艺术学院戏剧与音乐舞蹈学院教授

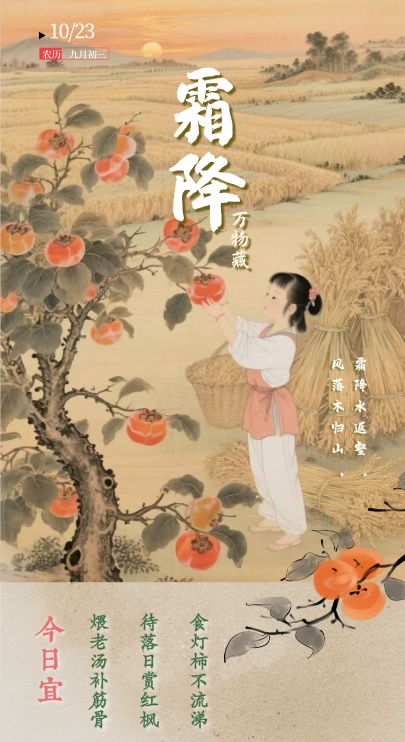

霜降,二十四节气中的第18个节气,也是秋季的最后一个节气。霜降既是气候由凉转寒的“分水岭”,也是农业生产中“秋收、秋管、秋种”的关键节点,气候特征直接影响农作物的收获、过冬储备及来年收成。

正所谓“霜降碧天静,秋事促西风”,霜降既承载着人们对自然变化的感知,也凝结了顺应时节的生活智慧,集中形成了食养、祭祀两大传统习俗。而霜降后的上海,亦可谓“霜降闲行赏秋光,霜花点点染衣裳”,“霜叶红”的秋景如约而至。以食养人、以景怡情,在细赏秋景、深品秋意中,可以感受节气赋予生活的美好。

食养:滋阴体自安

霜降蟹膏肥、霜降红梨熟、霜降鲈鱼美……古人的诗句无不透显出霜降与农产品之间的关系。霜降后气温逐渐寒凉,人体需通过饮食补充能量、抵御寒气,各地形成了吃暖、补身的饮食传统,且带有鲜明的地域特色。

比如,北方有“霜降吃萝卜、白菜,冬来不生病”的说法,人们认为“霜降萝卜赛人参”,因为霜降后萝卜口感清甜、水分充足,且中医认为萝卜能下气、消积、润肺,适合缓解秋冬干燥、消化不良。民间会将萝卜腌制成萝卜干,便于储存,或煮萝卜排骨汤、萝卜丸子等,既暖身又养胃。

南方则有“吃柿子、品羊肉,补冬防霜”一说。南方(如上海、江苏、浙江、安徽)素来有“霜降吃丁柿,不会流鼻涕”的习俗。霜降后,柿子经低温“脱涩”,果肉变软、口感香甜,且柿子富含维生素C和膳食纤维,民间认为吃柿子能“御寒、润肺”,预防秋冬感冒。部分地区还会将柿子晒成“柿饼”,留到冬季当零食。

上海人饮食讲究“不时不食”。霜降节气的饮食,既要贴合降温润燥的需求,也注重应季食材的鲜美,尤其偏爱本地特色食材。“吃柿子”就是其中之一。如嘉定、青浦在历史上有种植柿子的传统(以方柿和牛心柿为主),是以柿子也成为当季的明星水果。部分老字号店铺如第一食品商店,至今仍会在霜降前后推出“本地霜降柿”,强调应季鲜采。除了柿子,上海素有吃“水八仙”(茭白、莲藕、水芹、芡实、慈姑、荸荠、菱角、莼菜)的饮食传统,霜降节气是“水八仙”上市的最后旺季,老上海人会抓紧时间“尝秋尾鲜”。

上海对食羊肉有鲜明的本地特色。霜降后喝羊肉汤是传统补身习俗,尤其受老上海人青睐。上海人偏爱“苏式羊肉”或“本地白切羊肉”。他们习惯将羊肉焯水后加葱姜、料酒慢炖,汤色奶白,肉质鲜嫩,认为清炖最能保留羊肉的温补之气。相较于北方“羊汤泡馍”,上海人必配本地青萝卜或崇明山药,认为这样既能解腻,又能中和羊肉的燥性,故民间有“羊肉萝卜一锅炖,霜降吃了不怕冷”的说法。

祭祀:野豺先祭兽

霜降作为秋收收尾的节气,古人会在这个节气通过祭祀表达对自然的感恩,也祈求冬季平安、来年丰收,祭祀活动主要有两类——祭祀土地神和祭祀祖先。

祭祀土地神,感恩地载万物,祈愿来年丰收。古代农耕社会,土地是生存根本。霜降后秋收基本结束,人们会带着收获的粮食、水果到当地的土地庙祭祀土地神,感谢其庇佑丰收,同时祈求土地在冬季休养生息,来年继续肥沃,保障春播收成。其中,供品尤其讲究,以秋收新物为主,体现丰收之礼,如刚收割的稻谷、玉米、大豆(象征五谷丰登),新鲜的柿子、苹果(霜降应季果实),部分地区还会准备猪肉、酒、糕点,寓意“丰衣足食”。这种习俗在明清时期尤为盛行,部分地区至今仍有该祭祀仪式,有时还会进行相应的简化。因此,“祭土地神”成为霜降具有代表性的祭祀活动,又称“谢土”或“秋报”。

祭祀祖先,秋祭慎终追远,祈求家族安康。霜降临近秋冬之交,古人认为此时“阴阳交替、阳气收敛”,需祭祀祖先以“慎终追远”。霜降祭祖分“家祭”和“墓祭”两种,其中以“墓祭”更为隆重。人们会整理祖先墓地(清除杂草、修补墓碑以及拭擦碑文等),带着秋收的新粮、新果到墓地祭拜,告知祖先丰收的消息,同时,祈求祖先保佑家人冬季安康、无灾无病。完成祭祀后,人们会将供品中的熟食分食给家人(尤其是孩子),认为“吃了祖先的供品,能沾福气、少生病”。祭祖仪式也能让晚辈了解家族历史,强化“敬祖、孝亲”的传统观念。霜降祭祖又称“秋祭收尾”,这种习俗与秋季“重阳祭祖”共同构成“四季祭祖”体系,共同构成了秋季的感恩文化。

上海郊区如嘉定、崇明,会将霜降祭祖与“十月朔日祀先”的习俗结合。所谓“十月朔日祀先”,即农历十月初一时,除了扫墓,还会在庭院中叠架松柴,填入豆萁并点燃,同时伴敲锣鼓、放爆竹等,形成“燎祭”的仪式场景,既有祭祖之意,也暗含“驱寒迎冬”的祈愿。

策划:董言笑 朱冬冬 欧阳蕾昵 施勰贇

统稿:贾佳 施勰贇

海报设计:宋雨迪

支持单位:华东师范大学中华优秀传统文化传承创新研究院