在广袤田野间,AI监测与无人机植保重塑着传统农业的样貌,巴旦木与豇豆等“金果”“金豆”实现量与质的飞跃,科技让古老的土地焕发新生;在现代化园区,培育钻石与高端净水设备等高新技术产业从无到有、拔节生长,不仅填补了产业空白,更勾勒出高端智造的新坐标;在沙漠与古城之间,世界级非遗“十二木卡姆”与现代文旅创意激情碰撞,演绎着“文化润疆、旅游兴疆”的动人乐章……在新疆喀什地区莎车县,一幅多点突破、全面起势的壮阔图景正在徐徐铺展。这一切变革的背后,是上海援疆力量的持续注入与精准发力,是沪喀两地把握机遇、双向奔赴的生动实践。

在时代发展的宏大浪潮中,区域产业转型升级是关乎未来竞争力的深刻命题。上海市援疆前指莎车分指秉持理念,强调转型升级并非摒弃传统,而是借创新赋能优势再造,将可持续发展融入产业。浦江清波与叶尔羌河奔流交汇,东部智慧技术与西部资源禀赋交融,为莎车产业振兴注入强劲动能。

科技赋能 质效双升

莎车县,是全国最大的巴旦木生产基地,被誉为“中国巴旦木之乡”。在莎车县城东南方的阿热勒乡,巴旦木种植面积达2.2万亩,占全乡耕地面积的四成。这里几乎家家户户都种巴旦木,或从事相关工作。

上海援疆干部到阿热勒乡调研

道路两旁绵延的巴旦木林在阳光下舒展着枝叶,金灿灿的万寿菊在树间绽放。田间随处可见忙碌采收的村民,阿热勒乡又迎来了巴旦木的丰收季节。青皮巴旦木“裂开嘴”,映衬着村民的笑颜。这颗生长在叶尔羌河畔的“金果”,承载着千年丝路的农耕记忆,却也一度让当地村民陷入“捧着金碗讨饭”的困境。

作为古丝绸之路上的农业重镇,莎车县的巴旦木种植史可追溯至唐代。阿热勒乡副乡长李克奇介绍,乡亲们种了一辈子巴旦木,却缺乏专业的病虫害防治知识,田间疏于管理,加上树龄老化、市场经营不规范等因素,收益减少挫伤了农户积极性,“时间久了,有些村民都不想种了”。

转机始于2023年春天,上海援疆干部万薛辉、孙义、陈亦来到阿热勒乡。这支“三人小组”扎进田间调研,在泥土气息中精准把脉产业痛点。在浦东新区政府合作交流办与莎车分指支持下,阿热勒乡产业发展管理中心应运而生,构建起全乡智慧农业大数据平台。去年又追加援疆资金,在千亩巴旦木田布设虫情监测传感器。诱虫灯捕捉害虫后,AI系统智能识别虫情,大数据平台实时生成施药方案,彻底改变了传统防治方式。

科技创新需要落地生根。如今乡里已组建45人的农业技术服务队,重点传授水肥管理、修剪施药等关键技术。32岁的阿布都拉江·麦麦提受益于植保无人机培训,从果农变身为乡里的首批“飞手”。“以前给果树打药,全家要折腾三至四天,现在20分钟完事。”他兴奋地说,“农忙时还能帮邻里作业,月增收5000元左右。”

在上海援建的莎车电商直播基地里,西热阿依·阿布都艾尼正对着镜头巧笑嫣然:“这是今早摘的‘莎车1号’,手指一捻就开!”乳白果仁应声脱出。这位电子商务专业毕业的姑娘,是今年年初招聘的当地大学生,她与直播团队的同事已卖出2吨青皮巴旦木鲜果,客户遍及乌鲁木齐、重庆、上海等地。

直播间货架上,“沪喀情”巴旦木系列产品见证着两地深情。合作社负责人阿不都卡哈尔·阿迪力感慨:“我们从2亩地起步到现在4200平方米厂房,年营收超5000万元,全靠莎车分指帮助。”如今他正计划扩充产线,研发新口味。据统计,阿热勒乡已成立15家巴旦木合作社、1家产业公司,引进4家精深加工企业。巴旦木亩产从2020年的44.1公斤跃升至2024年的105公斤,预计今年还将增产30%。

上海援疆干部与豇豆种植户进行深入交流

从“靠天吃饭”到科学培育,迎来发展机遇的还有莎车县乌达力克镇的豇豆产业。作为全国第二大豇豆生产县的核心产区,乌达力克镇在上海援疆力量的推动下,正经历一场从传统种植向现代化农业的深刻变革。连片的豇豆藤蔓织就一片翠绿的海洋,村民们穿梭其间,灵巧地采摘着垂挂的豆荚。这片86平方公里的土地,如今已成为南疆地区豇豆集中连片现代化种植的示范标杆,通过智慧农业技术的深度应用,构建起可复制、可推广的特色农业种植体系。

“今年的豇豆长得特别好!”14村的吾斯曼大娘一边整理着刚采收的豇豆,一边欣喜地说。她家地里的豇豆藤蔓茁壮,豆荚饱满匀称。这份喜悦,源自实实在在的收益。2025年,乌达力克镇豇豆亩产提升30%至40%,每公斤收购价比邻近乡镇高出约0.4元,农户每亩增收超千元。更令人振奋的是,随着品质提升带来的品牌效应初步显现,“莎车豇豆”以优良品相和低农残特色赢得市场青睐,2025年8月成功入选国字号名特优新农产品。

这一转变的背后,是上海援疆干部的辛勤耕耘。两年前,上海援疆干部温俊君、朱文强、文德亮在走访中发现,当地豇豆种植长期面临品质不稳、产量波动大等困境,严重影响农户种植信心。为此,莎车分指引入上海农业科技企业,在莎车注册成立新疆申佳农业科技有限公司,以“科技+服务”的创新模式为传统产业注入新动能。

浦东农技专家联合当地农技人员与企业团队,深入田间地头,系统传授水肥管理、绿色防控等关键技术,推动种植方式从“凭经验”向“靠科学”转变。同时,严格推行高效低毒农药和专用功能肥料的使用规范,从源头保障农产品安全,为品质认证和品牌建设铺平道路。

莎车县正在加快建设基层农残快速检测网络,让农户在田间地头就能完成检测。智慧农业平台的引入将进一步提升产业水平——物联网传感器实时采集数据,数字化管理平台支撑决策,农技人员可远程指导,农户能便捷获取种植规程与预警信息。

智慧产线 丝路生辉

从零起步到年产值突破10个亿,需要多久?

答案是“两年”。2023年10月,碳索芯材科技有限公司与莎车签约;2024年11月,国内单体规模最大的CVD人工钻石生产基地建成投产;今年公司计划加工钻石20万克拉。

如今,“没有一只鸽子能飞出莎车”,这句充满地域特色的俗语被赋予了全新的时代内涵——随着上海援疆企业碳索芯材的落地生根,一颗颗“鸽子蛋”钻石将从这里飞向世界,为这座丝路古城描绘出崭新的产业图景。

位于莎车工业园的生产车间内,一排排堪称“钻石生长机”的MPCVD设备在有序运转。通过激发含碳气体,在精密仪器的精准控制下,钻石如3D打印般在母片上层叠生长。大自然需要亿万年孕育的结晶,在这里仅需数周便能璀璨问世,并广泛应用于半导体、航空航天等领域。

“培育钻石的价格只有天然钻石的五分之一。”公司生产主管陈攀峰道出了这项技术的市场竞争力。喀什地区丰富的光伏资源使电力成本仅为内地的一半,而电力正占人造钻石生产成本的70%。同时,莎车作为新疆人口第一大县,为劳动密集的钻石后期加工提供了充足的人力资源。碳索芯材已获评“国家高新技术企业”,项目一期成功建设大工业制冷、气体提纯等5条关联生产线,二期计划建设1500至3000条生产线,达产后可年产50万克拉钻石。

两年前,上海援疆干部用满满诚意消除了碳索芯材的后顾之忧。上海援疆干部、莎车县发改委副主任李烨回忆,企业在项目推进初期曾面临投资环境陌生、厂房难寻、产业链不完善等挑战。上海援疆团队主动对接,盘活闲置厂房完成现代化改造,彻底解决水电配套、环保处理等瓶颈,让企业真正实现“拎包入住”。

在加工车间里,年轻的阿布都热合曼·吐尔孙正专注地打磨着钻石。这位刚中职毕业的维吾尔族青年,通过企业提供的实习培训机会顺利入职,每月能拿到4000元左右工资,已成为车间里能带徒弟的老师傅。

得益于“校企合作+定向培养”的创新模式,碳索芯材的80多名一线员工均来自新疆本地。企业与当地院校合作,将生产线设备引入校园,开设实用课程,实现“入学即入职,毕业即就业”的无缝对接。莎车技工学院为碳索芯材定向培养300名技术工人,学生在实习期间享受包吃包住待遇,月工资2400元,毕业后通过考核即可入职。

更令人振奋的是,企业创新推出“中央工厂+农户协作”模式,将核心技术环节放在工厂完成,让周边农户参与打磨、鉴定等工序,为乡村振兴注入新动力。据李烨介绍,企业近期用工需求约500人,长期将达6000人。

与碳索芯材比邻,通用净水科技有限公司的智能工厂正在紧锣密鼓地组建中。6000平方米的厂房内,工程师手持智能终端调试着自动化设备,即将投产的智慧生产线见证着上海产业援疆的创新实践。

通用净水的直饮水设备让莎车学生喝上优质饮用水

“当地自来水的TDS值在700左右,是典型的‘高矿水’。这里的净水需求如此迫切,我们必须把新疆首个工厂建在莎车!”通用净水副总裁张柳道出选址莎车的初衷。这个决定背后,是上海援疆干部“三顾茅庐”奔赴上海总部深入洽谈的执着精神,更是企业看到当地儿童饮水现状后的社会担当。

“在项目落地过程中,上海援疆干部提供了全程保障,从厂房建设到设备调试,始终与我们保持密切沟通。”通用净水运营中心总经理吴斌斌说,“保姆式”服务坚定了公司建厂的决心。

上海援疆干部到碳索芯材公司回访调研

在公司多媒体展厅内,数字大屏实时同步全国通用净水设备的饮水数据、减塑贡献和ESG环保概念,通用净水的核心技术、智能制造到成品交付的一体化运作模式一目了然,让人印象深刻。面对当地特殊的水质条件,技术团队拿出了定制解决方案,采用荷电纳滤技术虽然成本较普通反渗透膜提高了30%,但能保留有益矿物质和微量元素。

通用净水前两批“定制款”直饮水设备已走进莎车县294所学校,让超10万名学生喝上优质饮用水。“在莎车组建的自营售后队伍两人一组,一天最多能跑10所学校,可安装四五十台设备,快速响应维护需求。”吴斌斌说,“每年寒暑假还会对学校设备做维保检查,确保师生饮水安全、设备持久稳定。”

“以前每月要花5元钱买桶装水,现在随时都能喝到免费的温水。”莎车县第一中学学生古丽格娜·艾力的“小账本”上,记录着校园饮水的可喜变化。而吴斌斌手中的“大账本”则更加宏伟:将以企业创新技术为支撑、以本地化运营为保障的“健康饮水网”从校园延伸到乡村,打造全国覆盖面最广的“乡村优饮”工程,让千家万户喝上好水;未来,依托喀什“五口通八国”的区位优势,这里将成为开拓中亚、南亚市场的桥头堡。

针对新疆严寒气候,定制开发的“优饮站”创新应用了石墨烯发热技术,确保设备在冬季正常运转。正在建设的智能工厂规划了两条生产线:商用净水设备年产能3万台,家用净水设备年产能近6万台。公司还将与喀什理工职业技术学院合作,采用“师带徒”模式,为当地培养专业技术人才。

非遗魅力 文旅活力

秋日的莎车县喀尔苏国家沙漠公园,金色沙海在阳光下熠熠生辉。今年国庆期间,一场别开生面的“昆仑乐都·木卡姆艺术季——沙漠音乐汇”在这里盛大举行,数千名游客从四面八方汇聚于此,共同见证沪喀携手推动“文化润疆、旅游兴疆”的升级之作。

上海援疆依托莎车县“昆仑乐都”的独特定位和丰富的文旅资源,成功将东部先进理念与世界级非遗“十二木卡姆”相融合,持续深化“昆仑乐都·木卡姆艺术季”这个核心IP,创造出“1+1>2”的倍增效应。

“昆仑乐都·木卡姆艺术季——沙漠音乐汇”的演出精彩纷呈,吸引八方来客

当夕阳的余晖洒向连绵沙丘,喀尔苏沙漠更焕发出魅力。游客们踏沙而来,在期待与欢笑中迎接“沙漠音乐汇”的开启。现场精心设计的艺术装置各具特色:融合艾德莱斯绸纹样的“我爱莎车”打卡点展现着非遗之美;彩色巨石阵列宛如调色盘,点亮沙漠的活力;倾倒的陶罐造型营造出超现实艺术空间,引得游客纷纷驻足。童趣乐园里的缤纷装置,日晷光影在沙海上勾勒的时光轨迹,无不彰显着设计者的匠心独运。

夜幕降临,沙漠舞台迎来最动人的时刻,连续三天的演出精彩纷呈,高歌欢舞轮番登场,多元音乐在星空下共鸣。最令人难忘的,是千架无人机编队带来的视觉盛宴。作为塔克拉玛干沙漠首场大规模无人机表演,演出以天为幕,以光为笔,娓娓讲述着这片土地的古今传奇。当篝火燃起,当地居民与游客携手起舞,欢声笑语在夜空中回荡。跃动的旋律成为连接沪喀两地的情感纽带,各族群众相聚沙海,共谱“天涯共此时”的动人乐章。

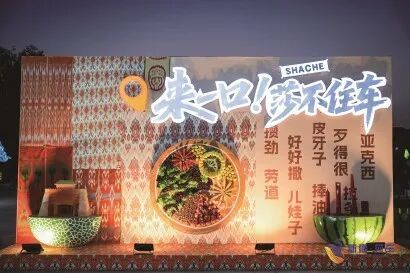

“昆仑乐都·美韵莎车”动漫美食周在莎车开幕

莎车县老城墙遗址公园内,“昆仑乐都·美韵莎车”动漫美食周同样精彩不断。这项活动借鉴上海豫园灯会的成功经验,创新推出全疆首个昆仑主题动漫美食灯会,巧妙融合十二木卡姆、国潮动漫与各地美食,通过夜游古城、观赏花灯、体验鱼灯巡游、品尝美食、互动娱乐等多元形式,开启昆仑文化的创新探索。

56组主题花灯将古城遗址幻化成美轮美奂的昆仑仙境:高达10米的“昆仑天门”巍然屹立,开明兽、陆吾等神话形象环绕四周,《山海经》中的奇花异石灯组令人流连忘返。

美食区内,亚洲名厨徐萌与烹饪大师侯玉瑞现场烹制“瓜果飘香美莎车”等昆仑主题佳肴,沙县非遗传承人展示传统小吃技艺。本地烤鸽子、烤包子、手抓饭的香气交织缭绕,构成“南北风味共飘香,民族团结一家亲”的美食盛宴。

“昆仑文化底蕴深厚,深植于中华文明的沃土里。莎车县文旅局在创新实践中让其焕发新生,为民族凝聚力提供强大支撑,成为连接各民族情感的纽带。”莎车县文体广旅局相关负责人表示,莎车县文旅部门将秉持这一理念,通过多彩创新活动,深挖传承昆仑文化精髓,讲好新时代新疆故事、喀什故事与沪喀合作佳话,在潜移默化中铸牢中华民族共同体意识。

从沙漠到古城,从传统到现代,莎车县正以文化为灵魂,以旅游为载体,打造文旅融合创新发展的典范。这座丝路古城在上海援疆力量的助力下,焕发出前所未有的生机与活力,逐步构建起多点支撑、多元融合的旅游产业体系,推动文旅优势向发展优势转化,为新疆高质量发展注入持久动力。