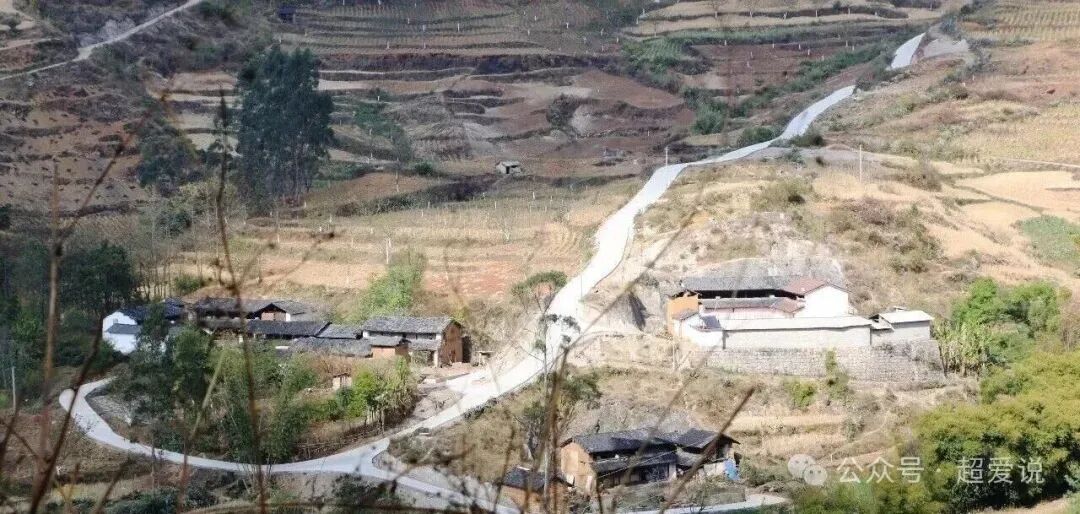

山海之间,总有一种力量让我们前行。从黄浦江到澜沧江,闵行援滇干部陈超写下援滇时的温暖日常与协作点滴。“今日闵行”选登这些文字,带你感受闵行干部“把他乡当故乡”的坚守,读懂沪滇千里情缘。 车轮碾过最后一段碎石路面,停在杨家山村口时,我看见了那双眼睛。 那是去年八月底的一个午后,滇西的太阳明晃晃地照在杨家山的山梁上。驻村干部老段站在村口的榕树下,古铜色的脸上刻满了风霜,双手不自觉地搓着,眼神里有一种我至今难忘的期盼——那是一种渴望改变而又力不从心的焦灼。 “终于把你们盼来了。”老段的声音有些沙哑,握着我的手却格外有力。他的手心很粗糙,那是长年累月与大山打交道留下的印记。 我跟在老段身后,沿着蜿蜒的村路往村里走。这条路不过三米宽,会个车都比较难,前几天刚下过雨,低洼处还积着浑浊的水。几头牛懒散的走着,偶尔遇到几个孩子见到生人,怯生生地躲到树后,又忍不住探出头来张望。 “村里唯一的卫生室就在老村委会的边上。”老段指着不远处一栋白色的小楼,“乡村医生,看不了什么大病。缺医少药,技术也跟不上。” 推开卫生室的门,一股淡淡的消毒水味混合着中药的气息扑面而来。药架上稀稀拉拉地放着一些常用药,穿着白大褂的村医正在给一位老人量血压。 那位老人今年七十多岁了。他撩起裤腿,给我看那双因常年劳作而变形的膝盖:“老毛病了,疼起来真要命。去镇上看病得走三个多小时山路,我这把老骨头实在折腾不起。”他说,村里像他这样的老人不少,都是“大病靠抗,小病靠忍”。 在留在村里的村民们家里,看到了放在桌子上的“药盒子”。有的已经临期,有的已经受潮。“上次去镇上卫生院还是半年前。”老段不好意思地搓着手,“有的村民吃剩的药没舍得扔,万一有个急事呢?” 中午时分,村委小会议室内,老段给我泡了杯本地茶,茶叶有些苦,不太喝的惯。“我们杨家山海拔从1560米到2600米,落差太大。”老段望着远处层叠的山峦,“种啥都难成规模。老百姓就指望着那点烤烟和花椒,可一年忙到头,也剩不下几个钱。” 他的话很快就在走访中得到了印证。杨家山的野山花椒味正浓厚,但产量不高,销路不通。“产量跟不上,销路打不通。”老段叹了口气,“一年辛苦采下来,卖不上几个钱。” 吃过饭后,和几个村干部聊家常。听村干部说,有一次,也是通过沪滇协作项目,组织的农业技术培训走进杨家山。原本通知了三十人,结果来了七十多人。村民们挤在村小的教室里,雨水从屋檐滴落成帘,教室里却热气腾腾。 专家讲得仔细,村民们听得认真。“专家,我家烟叶老是得黑胫病咋整?”“老师,新型生物农药哪里能买到?”问题一个接一个,散会后还有人围着专家不让走。 在杨家山,无论是村委会党员干部,还是普通群众,期盼产业发展的想法是一致的。 蜿蜒的山路,绵延的大山,杨家山的路弯弯绕绕,就像是产业发展的路径找不到好的通道。 最近一次去杨家山,是组织挂职医生进村义诊。穿着白大褂的医生们带着设备和药品,在村卫生室为老人们做检查。一些老人手里拿着新开的降压药,乐呵呵底地说:“现在医生送到家门口了,再也不用囤药啦!” 回程路上,老段指着远处硬化的路面说:“这条路是局里挂职干部想尽办法才修通,如今有了这条路,下山就方便多了。” 车窗外,一株株烟苗在雨后显得格外青翠。 山还是那些山,但山里人的生活正在悄然改变。那条蜿蜒的山路,终究会通向更远的地方。期盼沪滇协作就像是一条纽带,连接起东海之滨与滇西群山,期盼有一天让杨家山村走出大山的梦想,变得不再遥远。 夕阳西下,给杨家山的山峦镀上了一层金边。老段站在村口向我们挥手告别,那双曾经写满焦虑的眼睛里,如今闪烁着希望的光芒。 山路弯弯,每一步都通向更美好的明天。 转载请注明来自今日闵行官方微信