一项三十年前荣获诺贝尔奖的基础发现,正如何颠覆癌症治疗?从揭秘生命的氧气密码,到精准狙击癌细胞,一把名为“HIF”的钥匙正为人类开启一扇新大门。在2025上海国际生物医药产业周主论坛中,诺贝尔奖得主格雷格·塞门扎教授带来最新突破,为癌症治愈带来了新的曙光。

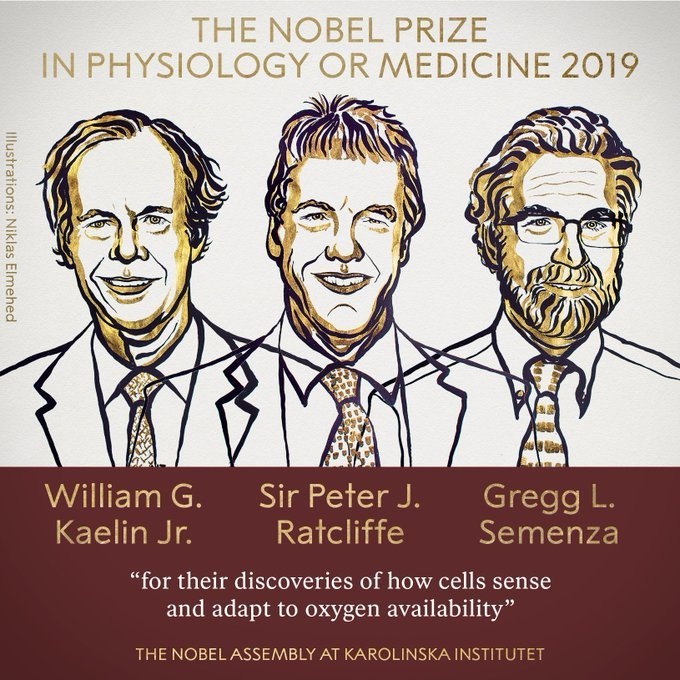

因发现细胞感知氧气的核心机制——“低氧诱导因子(HIF)”,格雷格·塞门扎(Gregg L. Semenza)与威廉·凯林(William G. Kaelin Jr)、彼得·拉特克利夫(Peter J.Ratcliffe)共同摘得2019年诺贝尔生理学或医学奖。这套系统本是生命体应对低氧环境的精妙生存装备,却不幸被癌细胞“劫持”,用于促进癌细胞生长、扩散并帮助其逃避免疫系统的“追杀”。

此项诺奖级发现,在解答生命基础命题的同时,更为人类癌症治疗开辟了新路径。“研发能够抑制HIF的抗癌药物”已成为全球科学界攻坚的明确方向。

针对这一前沿领域,塞门扎在2025上海国际生物医药产业周带来了最新关键进展:一种能同时靶向HIF-1α和HIF-2α的双重抑制剂,在临床前研究中展现出令人振奋的“治愈”潜力。

改写“生存剧本”

从诺奖机理到抗癌利器

“我们发现HIF有两种主要类型:HIF-1α和HIF-2α。”塞门扎在演讲中解释道,“它们像一对兄弟,共同掌控着数千个基因的表达,而这些基因恰恰是每种癌症发展都必需的。”这就引出了一个关键问题:要想有效抑制癌症,应该靶向哪一个?

“答案是两个都要。”塞门扎展示的数据表明,双靶点抑制才能实现最大疗效。“当我们同时抑制两者时,癌细胞的生长变得最为缓慢。”这背后的逻辑可以通俗地理解:HIF-1α和HIF-2α在癌细胞中分工协作,有的负责“招兵买马”(促进增殖),有的负责“修建粮草”(促进血管生成),有的负责“伪装潜伏”(逃避免疫)。只打掉一个,另一个依旧能维持癌细胞的运作。“因此我们必须双管齐下,才能彻底瓦解其功能。”塞门扎在演讲中强调。

基于这一洞见,塞门扎团队利用计算机辅助药物设计,最终找到了一种能精准与HIF-1α和HIF-2α特异性结合并讲解的小分子化合物,并在动物实验中取得了不错的结果。

此项研究最大价值在于该药物与现有免疫疗法的联手。当前以PD-1抗体为代表的免疫检查点抑制剂对大多数实体瘤的有效率仅有20%-30%。“原因在于,这类药物通常只针对癌症逃避免疫系统的某一种机制,”塞门扎在采访中指出,“而癌症拥有多种逃逸机制。”其中,HIF就是癌细胞用来构筑“免疫抑制微环境”的一个核心工具。它能在肿瘤周围形成一道“护城河”,将免疫T细胞阻挡在外,或使其进入后失去战斗力。

塞门扎团队的突破在于,他们研发的新型HIF双重抑制剂,恰好能有效拆除这座“护城河”。

研究数据表明,单独使用免疫检查点抑制剂(PD-1抗体)的小鼠,仅3%肿瘤完全消除;但当联合这种HIF双重抑制剂后,超过一半的小鼠被完全治愈。由于该药物在实验中表现出优异的安全性,其临床转化前景同样备受期待。

“这预示着我们的策略不仅在于治疗,更触及了预防的边缘。”塞门扎的这句话,为癌症的预防性干预打开了充满想象的未来空间。未来这种“1+1>2”的疗法,有望革命性地提升现有免疫疗法的响应率,让更多癌症患者受益。

叩问“治愈未来”

从癌症克星到衰老挑战

在这场科学盛宴的间隙,塞门扎教授与媒体的交流,将讨论从具体的疗法、数据精准的实验室数据引向了更广阔的人类生命健康图景。面对“癌症能否被治愈”这个终极之问,他的回答清晰而肯定。

“我想答案是肯定的。”塞门扎的回答没有一丝犹豫,“目前超过90%的儿童白血病已经可以治愈。而现在随着新型免疫疗法的发展,一些患有晚期实体瘤的患者也得以治愈。”他将免疫疗法的出现誉为“一个真正的突破”,因为这意味着“人体自身的免疫系统可以被重新激活来治疗癌症”。

他的乐观,源于对科学路径的清晰认知。他坦言,当前免疫疗法如PD-1抑制剂,之所以只对少数患者有效,是因为“癌症拥有多种逃逸机制”。而他所进行研究,正是为了破解除PD-1之外的其它关键机制,HIF便是其中之一。“随着我们在这方面不断取得进展,将会有更多的患者对免疫疗法产生反应,即他们的免疫系统能够识别并摧毁癌细胞。”

当话题从“治愈癌症”转向“延缓衰老”,并被问及如何看待人类“返老还童”的终极梦想时,塞门扎以一名基础科学家的审慎,将这一宏大问题拆解为清晰的阶段予以回应。

“你可以从两个阶段来看待这个问题,”他阐述道,“第一阶段是努力延缓衰老过程,防止患者死于慢性疾病,例如心血管疾病和癌症。在提升这两类主要疾病的患者生存率方面,我们已经取得了巨大成功。”

塞门扎随即指出了前沿医学面临的下一个挑战,即第二阶段的目标:攻克神经退行性疾病。“对于阿尔茨海默病和帕金森病这类疾病,我们尚未取得像前两类慢性病那样的成功治疗效果,我们需要专注于开发能够防止在此类疾病中出现的认知能力下降的药物。我认为,这是未来衰老研究面临的重大挑战。”他的视角,为如火如荼的抗衰老领域,指明了一个务实而迫切的攻坚方向。

锚定“全球首创”

从产业高地迈向源头创新策源地

此次上海之行,塞门扎不仅是来分享前沿进展,更是来亲身感受中国生物医药产业跳动的脉搏。

“我认为上海所取得的生物医药领域进展令人惊叹。”当被问及对上海生物医药产业的印象时,塞门扎不吝赞美,“这里的公司数量、正在研发的药物数量,都非常了不起。而且,很明显,上海将在未来的药物研发中扮演重要角色。”

他的判断,源于对全球创新趋势的洞察。在采访中,当话题深入到上海如何能更好地“链动全球”时,塞门扎给出了一个明确的方向标:“首创药物”。他认为,中国在新药研发上已取得显著成就,而下一个挑战与机遇,就在于开发出更多能引领全球的“首创”新药。

“中国在开发新药方面一直非常成功,”他指出,“而下一个高标准,就是开发出更多能在全球使用的‘首创’新药,这才能真正代表创新。”他以上海拥有的复旦大学、上海交通大学等顶尖学府为例,强调这正是孕育源头创新的沃土。“这需要学术实验室与产业界之间建立紧密的合作。”塞门扎说,“我相信,上海很快就能实现这一目标。”

塞门扎所描绘的,正是上海国际生物医药产业周致力营造的生态:一个让顶尖大脑的奇思妙想,能够快速对接资本、临床与产业化服务,最终走向全球市场的高能级平台。它所期盼的,正是吸引和孕育更多像塞门扎这样的探索者,将源于热爱的基础发现,转化为惠及全人类的“全球首创”。

从三十年前对“细胞如何呼吸”的好奇,到如今在上海向世界展示一条充满希望的癌症治愈新路径,塞门扎的科研生涯诠释了基础科学是所有革命性应用的源头。而上海,正以其海纳百川的产业生态和锚定“首创”的雄心,搭建起让此类科学发现走向世界的舞台。当科学家的远见与城市的愿景如此同频,人类战胜癌症的图景愈发清晰,这条从实验室通往患者床边的治愈之路,终点正亮起曙光。

企业及专家观点不代表官方立场

作者:朱文莹

↓分享

↓点赞

↓在看