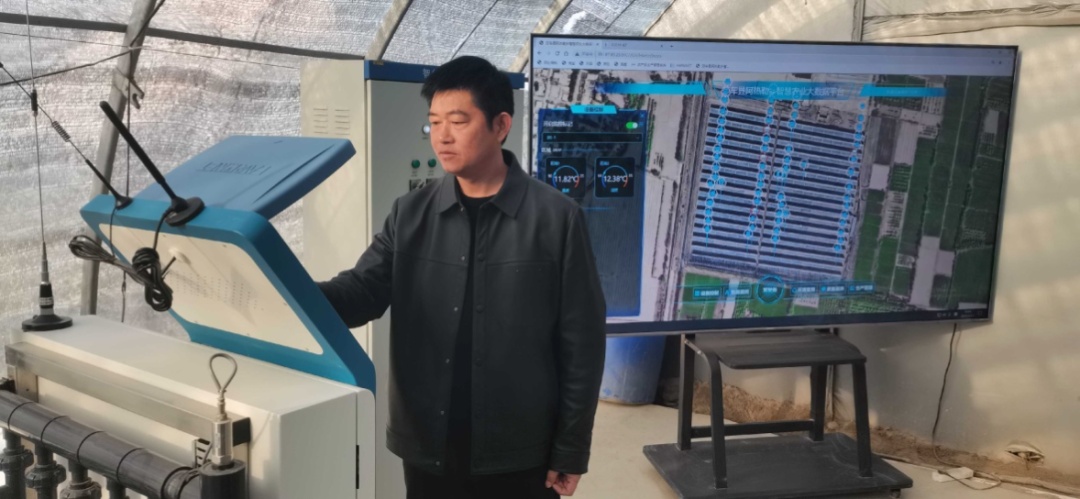

“家人们看,这是我们阿热勒乡的特级巴旦木,颗颗饱满,”初秋时分,在新疆莎车县阿热勒乡,电商主播在直播间激情吆喝。在她身后,工人们正忙着将巴旦木分拣、打包,发往全国各地。今年,阿热勒乡万亩巴旦木迎来丰收季。走进150平方米的电商直播间里,订单提示音接连不断。“今天已经接到360多单,最远的订单到广州、浙江、福建等地区。”主播欣喜地介绍。自采收季启动以来,通过电商平台销售的巴旦木已突破41吨,销售额超72万元。曾几何时,阿热勒乡的农民守着“金果子”却过着紧日子。“过去品种老、技术旧,好果子卖不出好价钱。”浦东援疆干部、乡党委副书记万薛辉说。转变发生在这两年,一场围绕农业提质增效、农民增收致富的改革在阿热勒乡蓬勃开展。通过科技赋能、产业链延伸、品牌打造等多维度发力,让这个边疆小镇走出了一条特色农业发展之路。阿热勒乡农业曾一度面临诸多现实困难:群众思想观念有待转变,产业结构以小麦、玉米及巴旦木的初级种植为主,附加值低;专业农技力量薄弱,部分农户依赖传统经验,以“靠天吃饭”为主;巴旦木等特色产业面临树龄老化、品种更新滞后问题。此外,农产品销售环节契约精神不足,易受市场波动影响,且多依赖中间商,利润空间被压缩,一系列的因素制约了当地农业效益和农民收入的提升。如何破题?万薛辉与援疆干部们一次次进农家、下田头调研,推出了系列举措: 乡党委牵头制定高质量农业发展方案,设立巴旦木提质增效课题,成立由15个村合作社联合组建的乡集体农业发展公司,整合资源,统一对接市场,构建订单农业模式;投入援疆资金并推动浦东新区农业发展(集团)有限公司下属浦莎公司资金投入,建设200多个新型智能大棚,并成立莎车和谱农业发展有限公司负责生产运营,普及水肥一体化、环境智能监测、电动操控等技术,提升管理效率和资源利用率。 针对当地农民“靠天吃饭”的问题,还组建了40多人的专业农技服务队,推广先进种植管理技术,设立专项课题攻关巴旦木提质增效。在一系列举措之下,2025年尽管受倒春寒、沙尘暴等天气不利因素影响,全疆巴旦木产量有所下降,但阿热勒乡的巴旦木产量依然稳中有升。在阿热勒乡新建的果仁加工车间里,机器轰鸣。工人们将巴旦木去壳、分拣、包装。“这些加工后的果仁,价格能翻一番。”车间负责人说。不远处的建设工地上,巴旦木油和巧克力生产线正在安装设备,今年就能投产。万薛辉介绍,莎车有着“中国巴旦木之乡”的美誉,但产量高不等于经济价值高,关键是如何延伸产业链条,着力改变出售初级产品的局面,提升农产品价值,因此,这两年阿热勒乡先后建设了果仁加工车间,开发巴旦木油、巴旦木巧克力等深加工产品,与知名企业合作研发高附加值的美容产品,将产业链向纵深延伸,把更多价值留在当地。同时,拓展销售渠道,打造产品品牌。如成立专业电商公司,建设现代化直播间,开拓线上销售市场,并瞄准上海等高端市场需求,推进农产品绿色、无公害认证工作,为提升品牌形象和市场竞争力奠定基础。夜幕降临,在阿热勒乡14村的巴旦木林间,将亮起星星点点的灯光。游客们能品尝现做的巴旦木冰淇淋,还能观看民族歌舞表演。“我们要让游客留下来,吃住行游购娱全链条消费。”万薛辉指着规划图说,“这里还将建成产学研基地,让巴旦木林变成露天课堂。”万薛辉说,我们正努力促进产业融合,激发多元效益。 依托“一乡一品”的巴旦木特色小镇建设,将农业与乡村旅游、文化休闲相结合。每当春暖花开季节,阿热勒乡成片的巴旦木林会绽放出淡粉色的花朵,犹如为大地披上一层柔纱。微风拂过,花香沁人。每当此时,巴旦木花节便如期举办,观光林业、夜间经济、产学研基地和体验式消费项目(如手工冰淇淋、巧克力制作),吸引游客前来,创造出更多就业岗位和收入增长点,实现“农业+”的多重效益。“去年我家20亩巴旦木,收入比前年多了三成!” 一名维吾尔族农民笑着告诉记者。变化的不只是产业,更是人的观念。曾经坚持“种地靠天吃饭”的农户,如今成了科技示范户。“看到亩产提高,我相信科学种田才是出路。”一位农民说。乡里组织的农技培训他几乎每次都去,学习新技术让他与乡邻尝到了“同样一块地,收入大不同”的甜头。夕阳西下,巴旦木林披上金色光辉。加工车间里飘出阵阵果香,电商直播间订单声不断……一颗小小的巴旦木,正在这片土地上演绎着“增值”的故事。正如万薛辉所说:“我们要让农民分享产业链延伸的每一个环节的收益,这才是乡村振兴的真正含义。”