从绵延百公里、连点成线的“城市绿肺”环城绿带,到充分保留自然肌理、“生态留白”的郊野公园,从嵌入居民社区如“绿野仙踪”的生境花园,到化“边角料”为出门见绿、开门见美的口袋公园,从大刀阔斧、革故鼎新的破墙拓绿,到精雕细琢、草木葱茏的立体“森林”,上海在城市更新中的生态实践,早已跨越了“单纯种树”的初级阶段,形成了从宏观到微观、从郊野到街巷的立体布局。

近年来,随着全社会生态保护意识不断提升,“如何平衡创意实践与自然保护”成了焦点话题,寸土寸金的上海用数十年的城市建设实践交出一份“城市自然共同体”的答卷。这座“国际设计之都”不让发展碾压自然,反而在有限空间里,把生态保护做成了渗透日常的创意实践。

身居都市能与蛙鸣鸟语为邻,闲立河畔可伴鱼戏清波——在“人民城市”理念下,上海正用“不打扰、只共生”的创意表达为自然加分,使生态保护与日常生活无缝衔接,让绿色成为城市发展中动人鲜活的肌理。

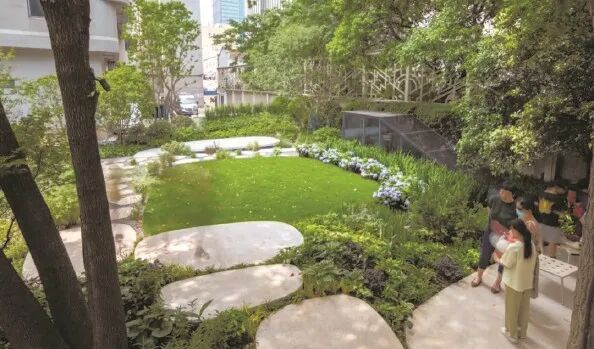

听鸟雀欢唱、看蝴蝶翩跹、观万物生长,这样的场景每天在上海市中心上演。铜仁路与北京西路交叉口的邬达克收官之作“绿房子”南侧花园,经改造从普通绿地变身都市“绿野仙踪”。

绿房子生境花园

“改造没法大刀阔斧拆建,只能做积微致著的有机更新。”设计团队负责人、格吾景观合伙人顾济荣说。造型上,花园弧形轮廓呼应绿房子经典线条,新添的弧形步道与休憩平台,藏着将人工融入自然的巧思;生态上,大型乔木为鸟类遮荫,树下喂鸟器、角落水景雕塑《润》供小动物饮水,碎石区蜜源植物、花境区芳香植物引蜂蝶,蚯蚓塔肥土、堆肥桶回收枯枝——一条微型生物链悄然成型。如今,不少上班族会在此放慢脚步,感受自然疗愈的力量。

近几年,越来越多的“绿野仙踪”出现在市民的“家门口”,成为最接地气的自然界“沉浸式”教科书。其中,位于长宁区新泾镇居民区的中泾生境花园已然成了附近学生和居民研学自然、观赏蝶变的“圣地”。

中泾生境花园一景

实际上,在更新之前,这里曾是杂草丛生、建筑垃圾堆放的三角地带。不过,根据专家考证,这片“边角料”颇有潜质——四季阳光充足,植被茂盛,且有水鸟、蝴蝶长居于此,是打造蝴蝶共生生境花园的理想之选。于是,在充分倾听居民需求和建议之后,中泾生境花园确定了“与蝴蝶共生”的主题。

在相关部门主导下,景观设计团队用了一年时间,对这片绿地进行了再造,通过在花园中配置蜜源植物、寄主植物、小水洼景观,营造出蝴蝶宜居的一方天地;不仅如此,团队还在花草盛放、彩蝶蹁跹的自然环境中融入了中泾当地特色的江南文化,结合趣味科普互动和居民休憩功能,将这片绿洲打造成供人们边走边读边赏的水岸生境花园。不少居民就是在这里首次近距离观察了“破茧成蝶”的全过程。

更意外的是,4个月前,上海从未记录过的黄盾寡毛水虻在此“安家”——这种无害的访花昆虫,正是被乡土植物吸引而来。“说明我们‘招蜂引蝶’成功了!”小区志愿者喜不自胜。

花园有界,自然无界。中山公园“破墙拓绿”、世纪公园“拆围透绿”、长寿公园“拆栏显绿”,上海公园纷纷打破自然与钢筋丛林的边界。这股生态自然风潮同样也出现在了居民“家门口”。

今年7月的暑热中,闵行区政府机关大院“拆墙透绿”打造的口袋公园“玉澜园”正式向市民开放。为适配耐阴花境搭建的雾森系统,每10分钟来一次“吞云吐雾”,既改善植物生长环境,又添加负氧离子。作为全市首座白玉兰主题共享花园,白玉兰元素贯穿“碎石小径”“竹影兰香”等诸多节点,与香樟木桩、高大乔木、地被植物相映成趣,在云雾缭绕、仙气飘飘中交织出古朴自然意境。“玉澜园”开放不过两个月,附近居民已经习惯了在这个生态角落消暑放松,成为“拆墙透绿”的受益者。

按照大自然保护协会上海地区负责人俞霖琳的理解,生境花园是“具有栖息地功能的花园”,既能够提供生物生存环境,又兼具观赏、休憩和户外活动功能。作为城市中的生态踏脚石,生境花园的生态价值在于以小型生态“斑块”补充、串联起更大的城市生态网络。

上海世博文化公园

上海温室花园

事实上,除了在居民“家门口”嵌入生境花园、口袋公园这样的小块“绿野仙踪”,申城的生态保护还有着多样化的创意表达。比如,有商场利用屋顶营建蜂蝶旅馆和观鸟墙,开业半年就记录到17种昆虫在此传粉;比如,上海世博文化公园的双子山和温室花园,不只是热门网红打卡地,也为打造会呼吸的滨江客厅添上了浓墨重彩的一笔,被联合国人居署列为全球典范;又比如,在北外滩深处,虹口进行了生态设计探索,引入了通常只在郊外公园营造的花甸,将生态种植与自然景观艺术充分融合,恰到好处地把控住了“野趣”的度,为人们带来了美而不乱的城市生态“新物种”。

杨浦滨江的“绿之丘”

杨浦滨江的“绿之丘”更是“共生创意”的代表。在改造设计这个烟草机修旧仓库时,原作设计工作室团队大胆革新:拆掉老建筑一半的体量,在底层设置公交枢纽,楼上则是生态乐园。六层建筑宛如垂直森林,螺旋楼梯中庭的“光之峡谷”引入自然光,攀缘植物爬满钢结构,形成“会呼吸的建筑表皮”;覆土种植的池杉、芒草等耐候植物也大大降低建筑能耗,夏季降温达到5℃,良好的生态环境吸引了30余种鸟类来此栖息,其中包括罕见的伯劳鸟。曾经残破的工业遗存就此变身为可休闲、观鸟、赏绿、看江景的滨江“绿肺”。

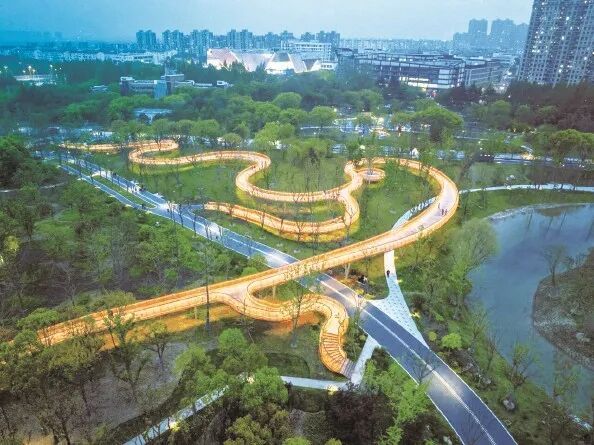

西岸自然艺术公园内的栈道

西岸自然艺术公园核心区域的500米长架空栈道与“绿之丘”异曲同工:栈道下是茂盛的植被,栈道上可跑步、漫步、赏景,而栈道沿线的高大树木,则成为鸟儿的栖息地。在这里,人与自然不仅互不打扰,而且一同入画。

追求“野”与“序”的平衡,以“无为”敬畏自然本真,以“有为”激活空间价值,申城就这样,将人文关怀与生态智慧糅合进城市发展的肌理,由点及线及面,以绣花功夫“缝制”出贯穿整个城市、充满韧性的生态网络。

作者:陈琳

来源:新民晚报