//

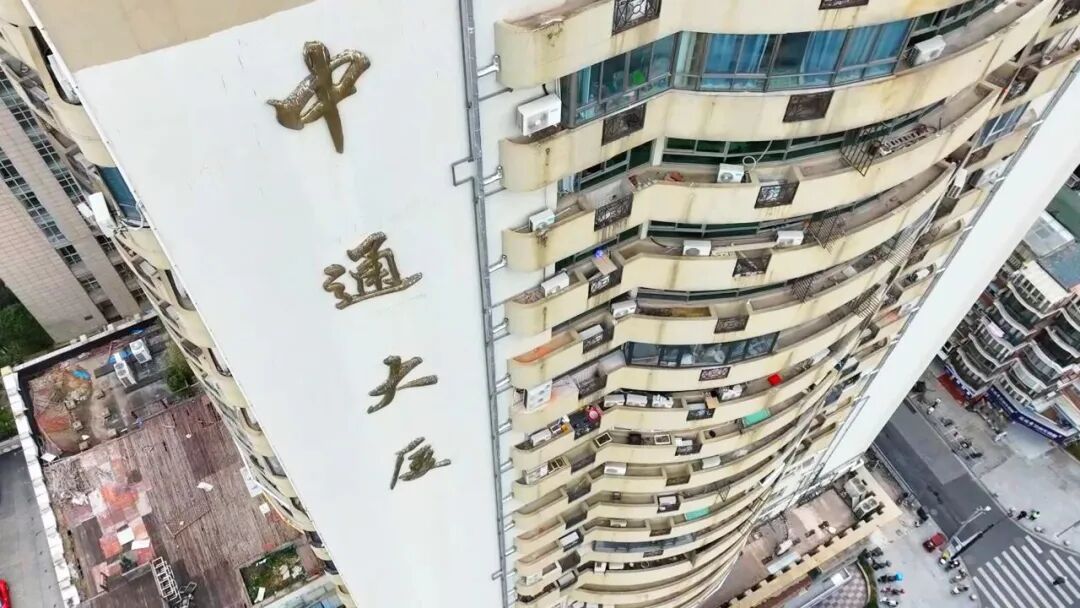

居民年龄跨度大、人员结构复杂的老楼里,曾几何时,邻里间“门对门不相识”是常态。如今,走进中通大厦,却是另一番景象:草编活动室里笑语盈盈,绿植角旁居民交流养护心得,“有事一起干、有难大家帮”的温暖氛围日益浓厚。这一深刻转变,得益于中通大厦探索实施的“融治理・邻聚力”居民融合自治项目。

在党建引领的主线贯穿下,居民区党组织发挥核心作用,统筹居委会、物业等多方力量,搭建起协商共治的平台,有力推动了社区从“散”到“聚”的积极转变。曾经淡薄的邻里关系被打破,中通大厦的居民自治之路愈走愈顺畅,越走越宽广。

党建引领,从“散”到“聚”筑根基

基层治理,核心在党。项目一开始,中通大厦便确立了“党建引领”的根本原则。居民区党组织成为凝聚社区力量的“主心骨”,不再是单打独斗,而是有效统筹居委会、物业公司等资源,将以往相对分散的管理服务力量整合成一个有机整体。

在这个由党组织搭建的协商共治平台上,各方得以坐下来共同商议社区大事小情。党员志愿者则成为活跃在社区一线的“红色细胞”,他们带头组织、提供贴心服务,用实际行动感召周围群众。正是在这种强大的组织力与引领力作用下,居民们对社区的认同感和归属感被逐渐唤醒,从最初的观望、被动参与,一步步转变为主动关心、积极参与社区的共建者。

活动驱动,“四步循环”聚人心

面对小区年龄层跨度大、人员结构复杂、老年居民占比较高的实际情况,如何破题?中通大厦给出了以“活动驱动、四步循环”为核心的方法论。

项目没有采取生硬的说教或刻板的会议,而是从居民的兴趣爱好入手,精心策划了草编、苗锦、绿植养护等一系列富有生活气息的手工活动。这些活动本身门槛低、趣味性强,迅速为陌生邻里创造了轻松自然的互动场景,成为了打破坚冰的“破冰船”。

更为关键的是,社区工作者在活动中扮演了“伯乐”的角色。他们敏锐地发掘那些动手能力强、乐于分享的“草编能手”“绿植达人”,并及时发出邀请,鼓励他们分享技能。对这些涌现出的社区能人,项目注重“持续赋能”,给予他们支持和信心。

由此,一个“活动挖掘人才——人才带动参与——参与形成机制——机制反哺社区”的良性循环悄然形成。兴趣活动不再是“一玩了之”,而是实现了从“简单活动”到“深层治理”的跨越。

记者了解到,活动中脱颖而出的非遗文化爱好者们,在党组织的引导下,成功组建起“草编自治小组”等志愿团队,实现了从自娱自乐的“兴趣圈”到服务邻里的“公益圈”的升华。

机制沉淀,

从“兴趣”到“治理”促长效

如何让活动带来的热情不降温,让邻里情谊长久延续?中通大厦的答案是,将活动沉淀为机制、将热情转化为长效治理力量。

在活动基础上,项目进一步构建起“绿化养护协作机制”“文化赋能治理机制”和“党员责任岗”等多重长效机制。居民在绿植活动中产生的对社区环境的关注,转化为日常共同维护小区绿化的行动;对草编、苗锦等文化的共同热爱,升华为参与社区文化建设和治理的责任感。党员责任岗则确保了关键位置有党员领着干、热心居民跟着干。

这些机制,将一次次短暂的社区活动,固化成了日常的治理实践,持续滋养着社区治理的内生力量。居民不再是社区服务的被动接受者,而是成为了自我管理、自我服务的主角,真正实现了党建引领下居民自治的长效格局。

构建“人人有责、人人尽责、

人人享有”的共同体

对于已经取得的成果,中王居民区书记表示:“我们一直致力于打造一个有温度、有活力的社区共同体。此次‘融治理·邻聚力’项目,正是我们以党建引领基层治理、推动居民深度融合的一次成功实践,它实现了从‘活动引流’到‘组织凝聚’的跨越。”

展望未来,中通大厦将继续深化“融治理·邻聚力”项目成果。在党建引领下,社区将进一步拓展居民参与社区治理的深度与广度,持续完善“活动—发现—赋能—机制”四步循环工作模式。未来,将推动更多由居民自发形成的志愿团队和自治小组成长壮大,引导他们逐步承担起社区微更新、为老服务、文化传承等更多公共事务。

文字 | 窦雨琪

图片 | 窦雨琪

编辑 | 陈露

(点击图片查看)