从武定西路至长寿路是万航渡路上烟火气最浓的一段马路,这段路上坐落着一个小区,名字很独特,叫“中行别业”。中行别业原系中国银行职员和家属的集体宿舍,里面商店、学校、医院、剧场等一应具备。它不仅见证了一段温情的企业关怀史,更藏着上海早期社区的发展印记与风雨过往。

中行别业小区弄口(图片由作者提供)

中行别业中的“中行”是中国银行的简称,其前身是1905年在北京成立的中国历史上第一家国家银行——户部银行。到1934年时,中行已成为国内资力最雄厚的华资银行。而中行别业的建造,则缘起于中国银行上海分行首任总经理宋汉章。

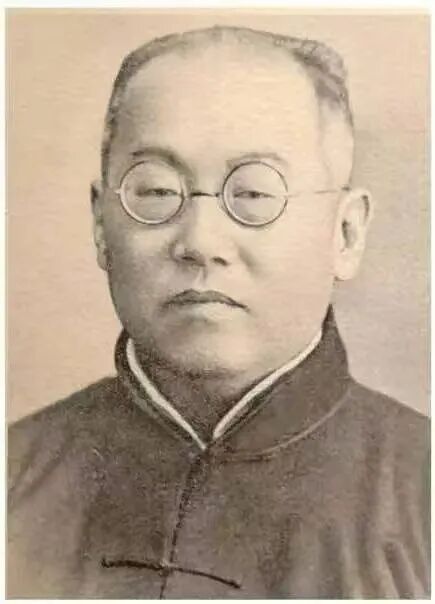

20世纪20年代初,一个中行的高年资职员病逝,向来厚爱部属的宋汉章前去吊唁。这位中行老员工家境拮据,一家四口蜗居在一间不到20平方米的客堂间里,灵柩停放后,灵床头顶着灵桌,脚顶着靠近天井的长落地窗,窗门都无法关上。吊唁当天,滂沱大雨,逝者的一双寿鞋都被雨水浇得湿透。目睹此景的宋汉章十分难过,决心要为中行员工提供免费的优质住宅。

宋汉章

1923年10月31日,经常务董事会讨论通过,中国银行上海分行选址位于越界筑路区的万航渡路买地起造中行别业。中行别业第一期于1923年开工建设,最后一期于1947年竣工,住宅因房屋类型不同而分批建成,建筑风格多样,有新老公寓、单幢房、新工房等。在同一个小区里,多种形式、多种风格的房屋聚在一起,在上海是不多见的。

中行别业是以建设一个理想的社区为蓝本而建造的,在小区内建有大量配套设施,享受这些设施,算是员工的一种福利。整个小区只有一扇面朝万航渡路的大门,平时门禁森严,小区内有三个大广场,还有大量绿地等,这种规划当年在全上海独一无二。随着多批房屋的竣工建成,下至普通行员,上至襄理、经理,都居住在有着明确职位区分、风格变化多样的各式房屋之中。

中行别业第一期始建于1923年10月31日,于1924年落成。其中最早的建筑群为四层大楼式公寓和家属住宅。底层为大礼堂,还配有弹子房、乒乓室,供行员们在晚间娱乐;二楼为中国银行的职工子弟小学——中振小学;三楼、四楼为单人宿舍,供未婚员工宿住。大楼正南面有一个近2000平方米的水泥地广场,白天作为学校和职工家属活动的场地,晚上停放接送员工上下班的班车。

整个第一期采用围合式布局,即围绕学校布置住宅,大楼与周围假三层住宅形成四合院式格局,俗称“老房子”。住宅分单开间和双开间两种,前者供一般行员家属居住,后者供主任、襄理及其家属居住。小区内设有供销社、图书馆、理发室、联合诊所、老虎灶、大饼油条点心店等生活设施,另有网球场、乒乓室、篮球场等,俨然一个具有相当规模的小型社区。

中行别业内的各式建筑(惜珍摄,来源:“上海静安”公众号)

1929年,中国银行将中行别业南面一块空地购入,建造连接式花园房屋一排,共9个单元,类似于现今的连体别墅,俗称“九幢头”,为中国银行副经理等高层居住。钢筋混凝土结构,每幢房屋约510平方米。9幢楼初期每个门洞一户人家,共三层,后来改建加了一层变为四层。

中国银行每年都有海外留学回来的和教会大学毕业生加盟。这些深受西方教育影响的年轻人有自己追求的生活方式,中行别业也与时俱进,兴建起新颖的公寓房子。1934年,在“老房子”后面陆续增建砖木结构三层楼房屋八排,42个单元,称为“新单幢”,一户一幢,供主任级行员及其家属居住;混合结构四层楼公寓六排,12个单元,以及四层楼单身宿舍一排,3个单元,称为“老公寓”。此时建造的住宅,已可与租界区的公寓媲美,煤气、水汀、壁橱、打蜡柚木地板样样俱全。

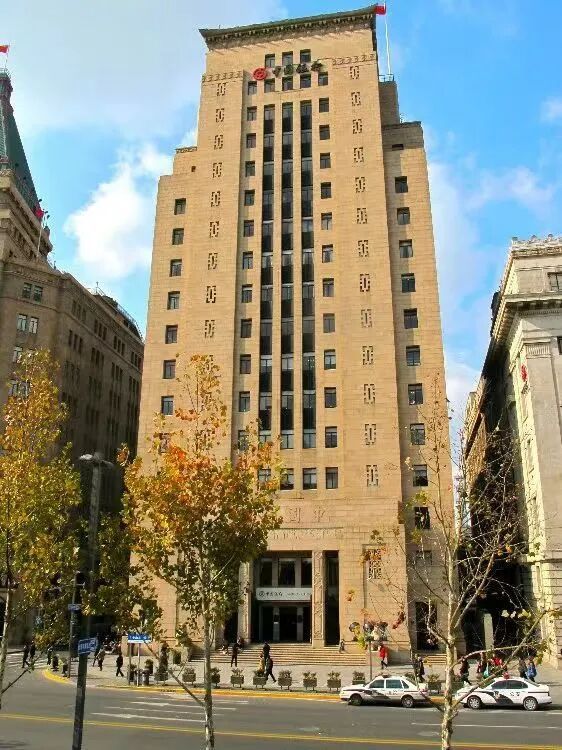

1941年珍珠港事件后,中国银行被日本侵略军接管。中行别业内顿时阴云沉沉,房屋自然不再扩建。直到抗日战争胜利后,中国银行百废待兴,中行别业于1946年拆除了原74号,重建了一批混合结构的五层楼公寓两排10个单元,称为“新公寓”。当年这批楼房号称上海沪西地区最高的住宅楼房,在屋顶平台上可以直接看见外滩的大楼。

20世纪20年代的外滩(上海市档案馆藏)

至此,中行别业四批房子已全部建成,合计建筑面积54263平方米。新中国成立后,老房子进行过拆除重建,由原先的东西朝向变成南北朝向,并在小区大门口沿万航渡路新建六层新公房四幢,共有二至五层楼房140套,俗称“新公房”。

当年,中行别业流传着一句话:“进了中行,只要认认真真、勤勤恳恳一世,小康生活总可以保证。”中行别业内的职工和家属享受着看病免费、读小学免费等待遇,职工子女上中学、大学甚至留学,都可向中国银行申请无息借贷。小区门口每天还有班车准时接送员工上下班,这在当时的上海是罕见的。因此,中行别业内父子、叔侄两代共同服务中国银行的例子比比皆是。整个中行别业如一个团结友爱的大家庭。同事加近邻,邻里和睦如一家。

1949年4月下旬,当听到中国人民解放军胜利下江南的好消息时,中行别业的居民说不出得高兴。面临即将开始的新生活,中国银行最主要的任务是“保护行产,准备完整移交”。职工们白天工作中加强行产保管,晚上回到中行别业家中匆匆用餐后,又立即轮流到小区内值夜班。居民们两三人一组,通宵在小区四周巡逻,以确保居民财产安全。

中国银行大楼(来源:“乐游上海”公众号)

5月25日清晨,人民政府通过无线电广播向全上海市民宣告上海(苏州河以南)已经解放,中行别业的居民们顿时欢欣雀跃。中行别业里的积极分子将两条白布平铺在草坪上,由擅长书法的居民叶子圣在上面分别写上“庆祝大上海解放”和“欢迎中国人民解放军”。写完后,中行别业的居民将两条标语送到外滩的中国银行大楼。这时,苏州河畔的外白渡桥还在激战,行员们不畏艰险,登上大楼顶层,将两幅标语垂直悬挂下来。这两条大标语,是解放上海时外滩最早高悬的巨幅标语,对鼓舞人心、加强凝聚力起到了一定作用。

改革开放40多年以来,中行别业居民的生活水平发生了翻天覆地的变化。昔日的“老房子”已经被一幢幢公寓楼所取代;斑驳沧桑的房屋外墙也换上了鲜亮的外衣;年久失修的游泳池早就被生机盎然的绿地所取代。近年来,中行小区健身苑也悄然建成,老人们聚在一起边聊家常边健身,开心的谈笑声充满着整个中行别业。

新公寓过道上方的名言“殖殖其庭,君子攸宁”(图片由作者提供)

在“新公寓”过道上方,南北两面各镶了八个水泥大字,北向写着“筑室百堵,爰居爰处”,南向写着“殖殖其庭,君子攸宁”,这四句是《诗经》中《小雅·斯干》篇的佳句,赋予了中行别业独特的内涵,希望这里堂堂正正,优雅宁谧。这几个文字恰巧与现在和谐社会理念不谋而合,可见当时建设规划中行别业的设计者是多么的高瞻远瞩。

中行别业以社区概念规划,带有多功能内容,大量绿地,环境幽静,生活设施齐全。它超越了当年认知的社区里弄概念,在上海历史上留下了难能可贵的一笔。

文章来源:《档案春秋》2025年第3期

杂志编辑:李红

新媒体编辑:邓诗琦、杨帆

版式:施雨

扫码关注我们

聚焦城市记忆、留存城市发展、传承城市历史。我们架起档案为民服务的桥梁,讲述红色文化、海派文化、江南文化滋养下生生不息的上海故事。这里是上海市档案局(馆)微信平台。中行别业