抗战期间,梅兰芳先生蓄须明志,宁愿鬻画维生,坚决不为敌伪粉饰太平。梅兰芳先生个人对这段经历的表达不仅有限,且极为低调含蓄,“在过去这一段漫长的岁月中,我心如止水,留上胡子,咬紧牙关,平静而沉闷地生活着”。

不过从梅兰芳正式蓄须到抗战胜利的光阴里,他的生活并不真正平静而沉闷。人物无言,文物有声。梅兰芳许多画作都是1944年至1945年期间完成的,数件托物言志且有题款的作品已成为梅兰芳抗战史料中的经典名作,为我们今日打开梅兰芳抗战后期经历的历史情境与现实心境提供了珍贵密钥。通过对这些画作的细读,我们得以窥见梅兰芳在苦闷低沉的岁月中,那些在民族的至暗时刻面前被按下不表、难以言说却足够具象深刻的情绪波澜,以及他从缄默蛰伏到重燃希望的心弦律动。

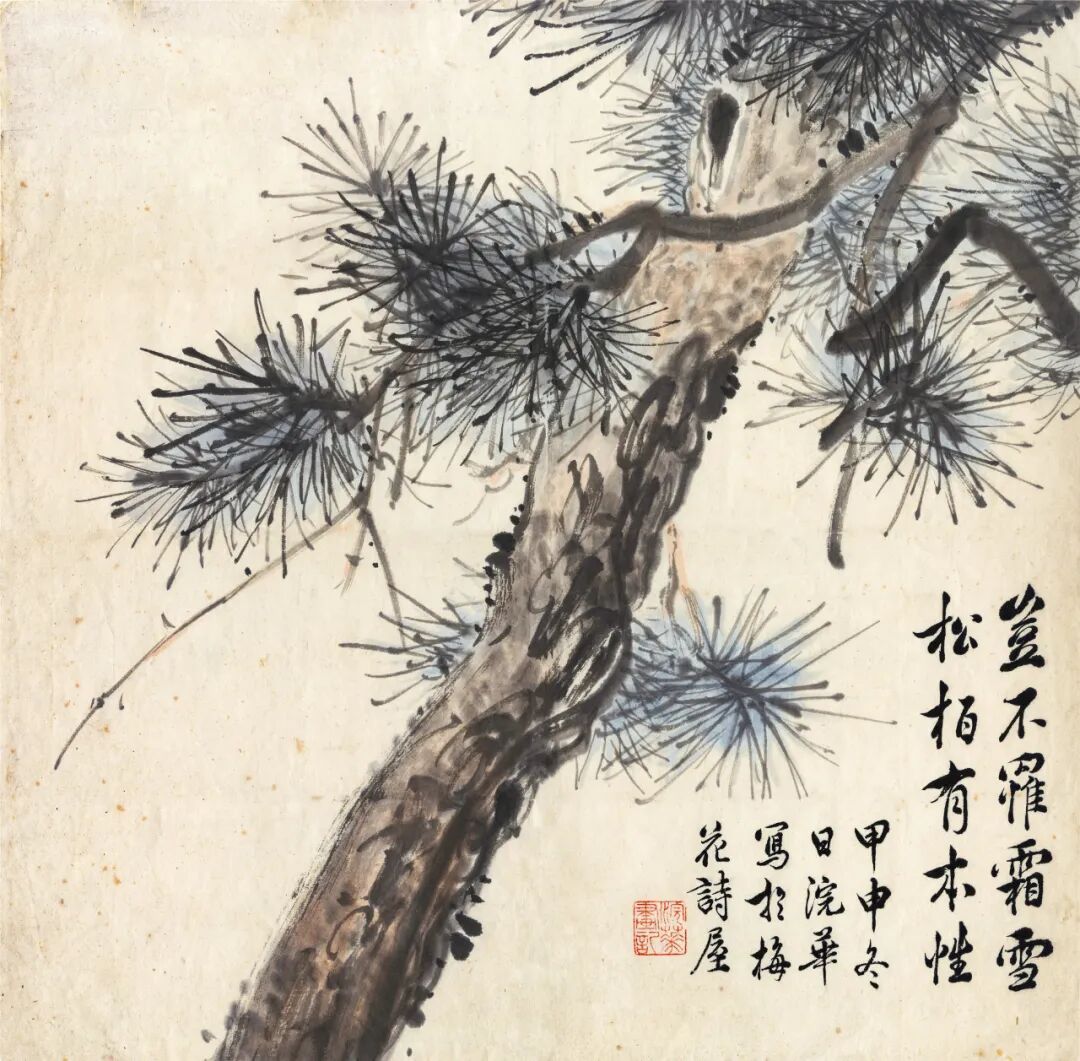

《松柏有本性》上有梅兰芳题款“岂不罹霜雪,松柏有本性。甲申冬日浣华写于梅花诗屋”,并钤“浣华画记”印。“甲申冬日”大概在1944年11月7日(立冬)到1945年2月4日(立春),或放宽至12日(甲申年最后一天)之间。但《松柏有本性》这一画作所传递的苍劲与萧索之感,更接近在1944年节气的凛冬与中国战场的至暗时刻。

1944年4月至12月,日军侵华以来发动的最大规模战役豫湘桂战役在华夏大地上盘亘8个多月,正面战场全面溃退,国统区沦陷大中小城市100多座,日军深入西南大后方,入侵贵州境内距离贵阳不到200公里的独山,战争情势危急。

抗战期间,梅兰芳有剪存各战场形势图的习惯,这些剪报形成的图册现藏于梅兰芳纪念馆。透过这些大大小小的剪报,我们可以想象,在梅兰芳静默以抗的岁月里,是如何焦灼地跟进每一日的战况,如何迫切地希望迎来胜利的曙光,如何渴盼自己终有一日还能重登舞台。

香港沦陷后,1942年,梅兰芳在好友的帮助下设法隐藏长子梅葆琛、次子梅绍武(葆珍)的身份,将他们分别送往大后方贵阳和重庆求学,自己返回上海,开始了如同其笔下的达摩一般“穴居面壁,不畏魍魉”的岁月。由于战况频仍、通讯受阻,葆琛、绍武一直到抗战胜利后才与父亲团圆。1944年接踵而至的惨烈战讯,日军步步逼近西南重镇——尤其是贵阳、重庆有失守的可能,作为父亲的梅兰芳却只能困守在梅花诗屋中,日复一日地承受内心的痛苦、自责与煎熬,然后迎着痛失爱子的可能继续坚持下去。

甲申年的冬天对于梅兰芳的小家与中国军民的大家来说,不啻于抗战时期最风雪交加的“极夜”——但或许这是拥有“上帝视角”,知道抗战将于1945年迎来胜利的我们才能给出的颇具希望的判断。对于当时的国人来说,或许每一个人心中都在诘问:应该再如何坚持?还要再坚持多久才能胜利?“岂不罹霜雪,松柏有本性”或许正是这一时期,梅兰芳对于正面战场的惨烈斗争、骨肉分离的内心煎熬,一份含蓄缄默的自勉。

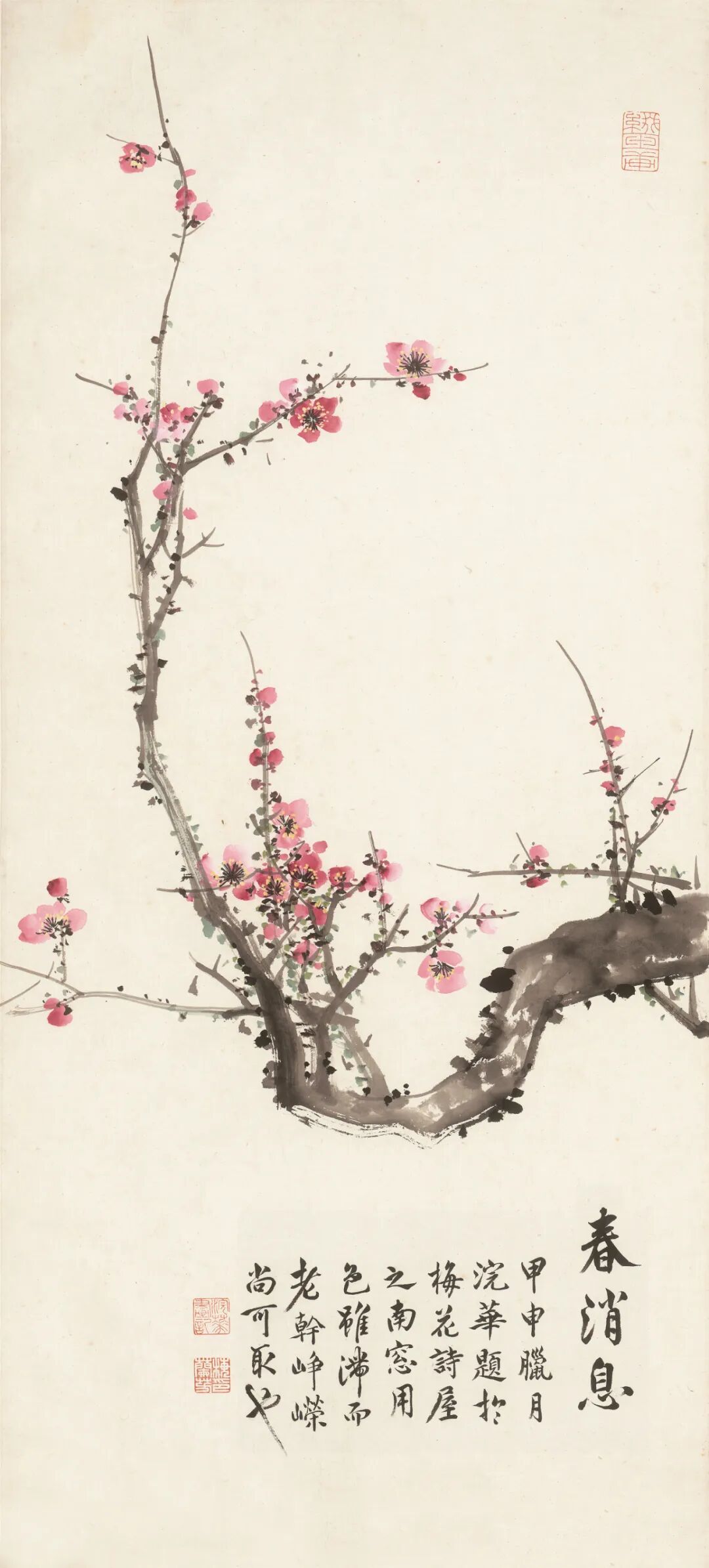

据许姬传先生在《忆艺术大师梅兰芳》一书中的记述,1944年冬天一个风雪的寒夜,梅兰芳在卧室里听短波无线电播报日本又吃了一个败仗,热情地请大家喝薄荷酒,兴之所至画了一幅梅花,题作《春消息》。

目前有关《春消息》的解释通常因袭许姬传的说法,也因其题款“甲申腊月浣华题于梅花诗屋之南窗,用色虽滞,而老杆峥嵘,尚可取也”,简单地因“甲申”字样而将其归为1944年。但事实上,《春消息》的创作时间“甲申腊月”,对应公历则是1945年1月14日(腊月初一)至2月12日(腊月三十)之间,“春消息”可能也意味着还没有立春(2月4日)。

结合前文所指出的,唯有了解1944年国内正面战场全面溃退的愁云惨雾,积累了足够多的痛苦与煎熬,我们才能够真正理解《春消息》那来之不易的“春”带给梅兰芳的心神激荡。从时间上来判断,“春消息”可能是吕宋岛战役及中国远征军在滇缅战场上带来的。吕宋岛战役使日本的战略态势进一步恶化,日本与南部海域的海上交通线被切断,标志着日本在太平洋战场的彻底溃败。1945年1月9日,美军在吕宋岛林加延湾(仁牙因湾)正式登陆,2月3日奇袭菲律宾首都马尼拉。不过此时吕宋岛战役还远未真正结束,从战况上讲还不足以成为大快人心的败仗,中国远征军的胜利或许更使梅兰芳热血沸腾。

1945年1月,中国远征军彻底攻占芒友这一中印公路的转口和滇缅公路的咽喉,打通国际路线。中印公路的全线贯通使国际援华通道被恢复,打破了日本对中国对外陆路交通的封锁,加速其在东南亚战场的崩溃。

如此胜利,令阔别舞台8年的梅兰芳生出“用色虽滞,而老杆峥嵘,尚可取也”的希望。相比设色简单的红梅,52岁的梅兰芳内心某处难以按捺的期待和雀跃也正在破冰而出,疯狂生长。相比梅兰芳纪念馆馆藏的其他红梅,《春消息》里的梅树老干遒劲,新枝繁盛,并高扬着拔节直向天际,仿佛在传递梅兰芳那一时刻格外鼓噪的心跳。

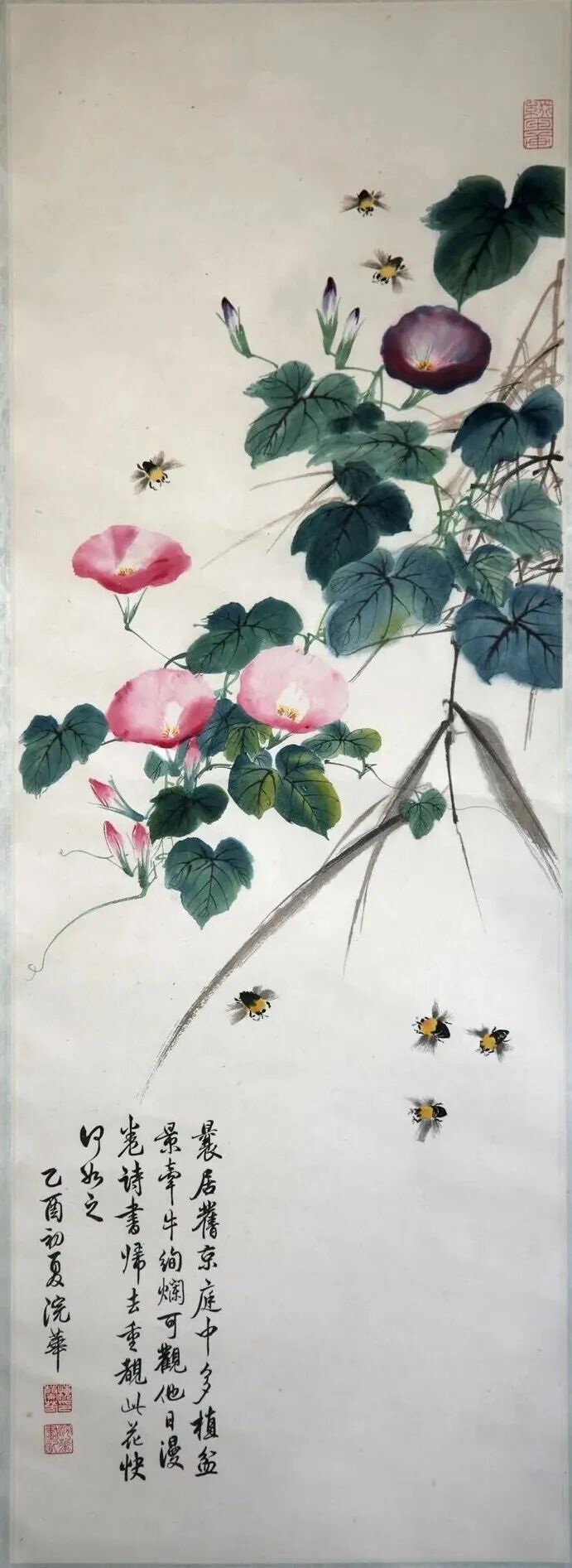

《牵牛蜜蜂》的创作时间已经是乙酉初夏,上题:“曩居旧京,庭中多植盆景牵牛,绚烂可观。他日漫卷诗书归去,重睹此花,快何如之。”1945年5月6日立夏,6月22日夏至,此画的创作时间可能即该年的5月至6月之间。

尽管牵牛的确是初夏时节应时开放的花卉,但题款中“曩居旧京”“重睹此花”的慨叹,不禁让人怀疑,蓄须明志期间,梅兰芳主动割舍掉的种种消闲雅好之中,也有侍弄自己钟爱的牵牛花一种。这可能不仅是因为梅兰芳抗战期间已无心侍弄这样娇弱的花卉,也不愿因自己的爱好给有心人可乘的上门之机,打破闭门谢客的规矩。

1945年4月,在中共七大上,毛泽东的《论联合政府》宣告:“经历了无数的艰难困苦和自我牺牲之后,出现了这样的新局面——整个世界上反对法西斯侵略者的神圣的正义的战争,已经取得了有决定意义的胜利,中国人民配合同盟国打败日本侵略者的时机,已经迫近了。”5月8日,战败的德国正式投降,至此日本完全陷入孤立。可以想见,创作于这一时期的《牵牛蜜蜂》是以怎样含蓄克制的笔墨、精巧婉约的意象,传递了梅兰芳此时难以按捺的“漫卷诗书喜欲狂”。

这段时间已然十分平稳的战况,或许已经令梅兰芳开始想象胜利之后的生活。不过相比战后生活的“快何如之”,这幅《牵牛蜜蜂》的意象更早地将身未动、心却已远的梅兰芳带回了那段属于“缀玉轩”的流金岁月,那个属于“旧京”也属于梅兰芳的黄金时代。

《牵牛蜜蜂》上除了左下角常用的“梅兰芳印”“浣华画记”印章,还在右上角钤了一枚“缀玉轩”印。无论这枚印章是此画画就第一时间钤印,还是后来加印,这枚印章的出现都代表着此时此画对于梅兰芳别样的意义。平静安然的“旧京”岁月里,牵牛花在每个秋日安然盛放于各处梅宅,梅兰芳不仅时常与各同好赏玩良种、切磋成果、交流心得,还在观察牵牛花浓淡相宜的色彩搭配、自然卷舒的生长姿态中感悟到了中国纹饰与色彩之美,反哺梅派舞台美学格调的形成。

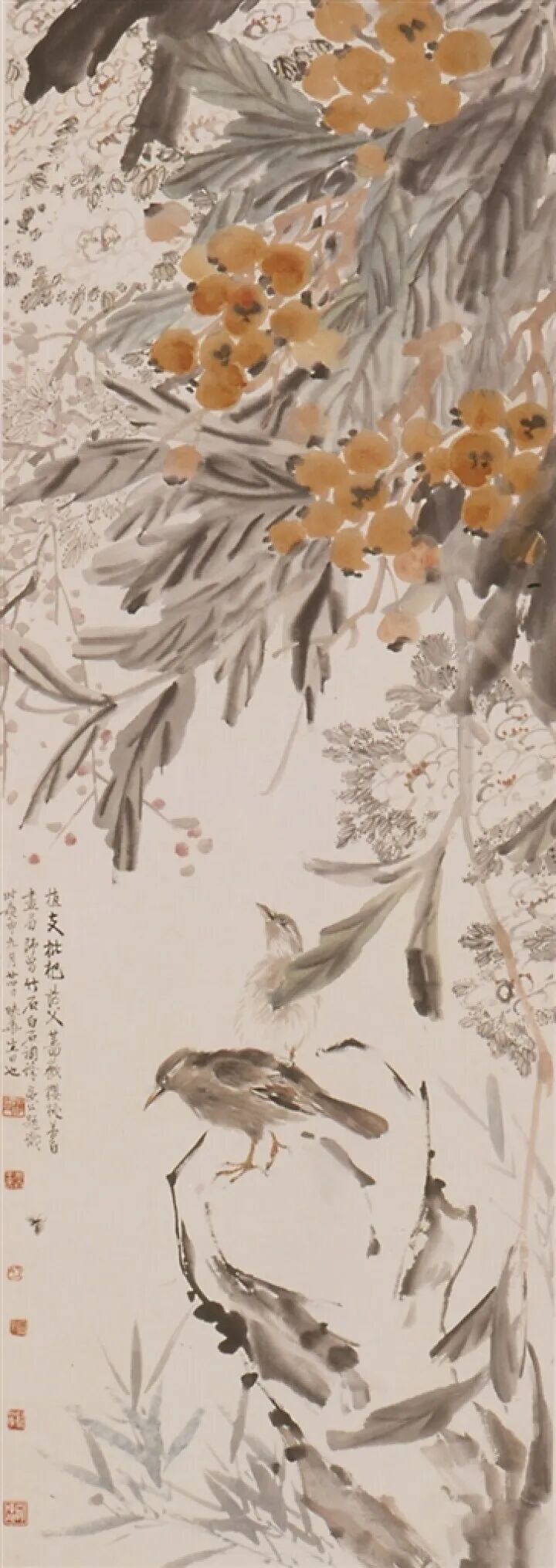

不仅如此,《牵牛蜜蜂》中蜜蜂的存在为此画平添了别样的灵动,这不仅是梅兰芳对于画面布局动静结合的妙笔,更重要的是,他似乎在下笔时勾起了自己生日时,几位绘画老师当场合绘、妙造自然的记忆。梅兰芳后来在《舞台生活四十年》中回忆了这个陈师曾、凌文渊、姚茫父、王梦白、齐白石于尺幅之间同台竞技的场景:当时凌文渊率先下笔画了一株枇杷,占了大半篇幅,姚茫父接着画了蔷薇、樱桃,陈师曾补了竹石,王梦白在山石上补了一只八哥,画至此处似已无可添加,也很难出彩,只见齐白石略一思索,在八哥嘴边画了一只小蜜蜂,与八哥呈被觅食攫捕之状,大家都喝彩称赞此处妙笔。

陈师曾、凌文渊、姚茫父、王梦白、齐白石合绘《花卉草虫》立轴

姚茫父、陈师曾皆去世于抗战之前,1944年5月,与齐白石、陈半丁、陈师曾并称“京师四大画家”的凌文渊没能熬过胜利的最后暗夜。他在抗日战争期间,拒绝出任伪职,曾任北平艺专校长。当时作画的四人只剩82岁高龄的齐白石仍在北京抗战守节。知交零落,盛筵难再,对于彼时贤友嘉宾济济一室的追忆就显得殊为令人心折。从苍松到傲梅,再到盛放的牵牛,承载着梅兰芳抗战后期现实心境与意志的作品逐渐有了更加轻盈的题材和温柔的色彩,也令我们今日具体触摸梅兰芳抗战岁月与民族同呼吸、共命运的跌宕起伏有了实感。这其中既有情系家国的心如悬旌,亦有骨肉分离的锥心之痛;既有尚能饭否的壮心不已,更有艺海相望的死生契阔;既有德先于艺的现实选择,也有艺术为谁的深刻思索。这些具体细密的动心忍性成为梅兰芳在新中国思想升华、焕发新生、最终铸就“艺术为民”的演剧精神之前最为痛苦的身心淬炼,这份被积攒太久的势能最终喷薄而出,铺就梅兰芳在新中国戏曲艺术建设与发展中时不我待的挂帅征程。