2025年9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日。波澜壮阔的中国抗战史,就是一部英雄史。在中国人民艰苦卓绝的浴血奋战中,无数革命先烈用鲜血和生命,筑起拯救民族危亡、捍卫民族尊严的钢铁长城。

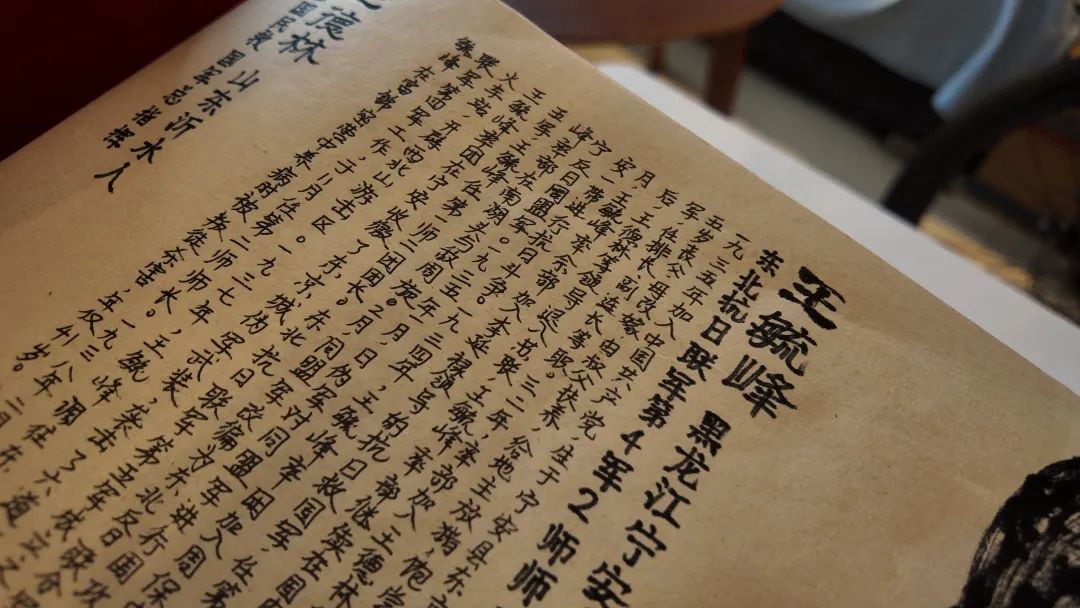

在嘉定,绘画爱好者李奎用两年时间绘就300米水墨长卷,包括千余幅画像和近50万字文字介绍,致敬抗日英烈。

李奎是嘉定江桥医院的一名医务人员。自2023年起,他便利用业余时间,创作题为《抗日英魂谱》(又名《1085》)的一幅长卷。两年来,他将我国2014年、2015年、2020年先后公布的三批1085名著名抗日英烈、英雄群体名录,一一“请”入画中。

长卷中,包括杨靖宇、赵尚志、左权、彭雪枫、张自忠等一批抗日英烈和八路军“狼牙山五壮士”、新四军“刘老庄连”等众多英雄群体被一一记录,并配以生平简介。一笔一画,描摹的是忠骨容颜;一字一句,书写的是家国情怀。千千万万像他们一样的人,构成了中华民族不屈的脊梁。

长卷中的英烈,均为半身证件照式画像,神情肃穆,目光坚定。“我不画全身,不画场景。希望用一张‘证件照’,讲述他们的过往。”李奎说,透过纸背,仿佛能感受到他们当年保家卫国、视死如归的铮铮铁骨。

创作长卷的道路并非坦途。为上千名英烈绘制画像、撰写简介,意味着庞大的史料搜集、核实与提炼工作。

“这并不是一件简单的事。我可能用半小时就画完了一位英烈的一生,但是背后付出的精力却不止于此。”李奎说,他将《1085》的创作分为三个阶段,其难度逐级攀升。

第一阶段的英烈,有较为清晰的照片和详实的事迹记录可循;第二阶段的英烈,许多还保留模糊影像或零星文字;最艰难的是第三阶段英烈——只有名字和短短几句介绍,甚至连一张画像参照都没有。

“最难的是那些只有名字的英烈,所以需要多方查证,甚至求助后人。”李奎坦言,为了尽可能还原英烈原貌,他奔走于上海图书馆,联系各地方志办公室、档案馆,拜托朋友下乡走访,甚至根据英雄后代的描述为其“画像”。

他对待人物简介极为严谨,拒绝“张冠李戴”。“哪怕只是一句话,我也要力求准确。”李奎说,在资料收集过程中,令他印象尤为深刻的是一位广西籍的抗日英烈。

当年,许多出身于素有“狼兵”之称的广西子弟,在极其艰苦的条件下奔赴抗战一线,牺牲于东北抗联的战场。

这一类跨越了半个中国的故事,在考证上尤为困难。他们的家乡在南方,牺牲却在东北,史料往往分散、断裂,甚至语焉不详。为还原这样一位烈士的全貌,李奎选择两地求证,一边联系锦州当地史料馆,查找英烈在东北牺牲时的记录,同时拜托广西的朋友,从英烈故乡的县志、族谱和亲历者记忆中,寻找其出生与成长的痕迹。

每一次寻找,都是对散落历史的还原。最终,像拼图一般,英烈散落在南北两端的人生足迹被一点点拼接完整。这一过程,让李奎真切地感受到“忠魂归处即山河”的深刻内涵。

来自安徽的李奎是“90后”,自幼喜爱绘画,上海画家戴敦邦是他的偶像。大学期间,李奎曾用3个月临摹戴敦邦的代表作《水浒人物一百零八图》,画了一幅32米长卷《水浒英雄》。2023年,他连续创作3个晚上,手绘一幅12米长卷《上海书展二十年》,“花式”表达对上海书展的热爱。

作为一名医务工作者,他创作、工作两不误,曾发明“无痛内镜肢体固定装置”,为患者减轻痛苦。或许正是这份职业带来的悲悯与细致,让他更能体会生命之重。

谈及创作初衷,李奎的目光沉静而坚定。于他而言,这并非一时冲动,而是源于一种内心深处日益强烈的呼喊。

“很多英雄牺牲时只有二十多岁。”李奎的声音很轻,却带着分量,“他们中的许多人,尸骨无处找寻,甚至头颅至今仍流落异国他乡……我仿佛听到有人对我说,‘我想回家’。”

近期,我国公布第四批43名著名抗日英烈、英雄群体名录。至此,我国先后公布四批著名抗日英烈、英雄群体1128名。而李奎依然在工作之余手绘长卷,目前已接近尾声。

窗外车水马龙,岁月静好;窗内笔墨无声,惊涛骇浪。300米长卷,铺开的是中国青年对历史的敬畏,对先烈的缅怀,更是一段不曾忘却的记忆。

这幅凝聚了心血的长卷将归于何处?李奎告诉记者,已有不少博物馆、纪念馆联系他,表达收藏意愿,“英烈的故事需要被更多人知晓,去往更远的地方。”

撰稿:杨育杰

点赞分享给身边的人