闵行

经历了千年的历史积淀和文化传承

有着丰富的民间文学基础

它们是民间智慧和经验的结晶

更是时光在闵行这方土地上驻足

并留下的印记

我们需要去打捞属于自己的故事

更需要把故事讲下去

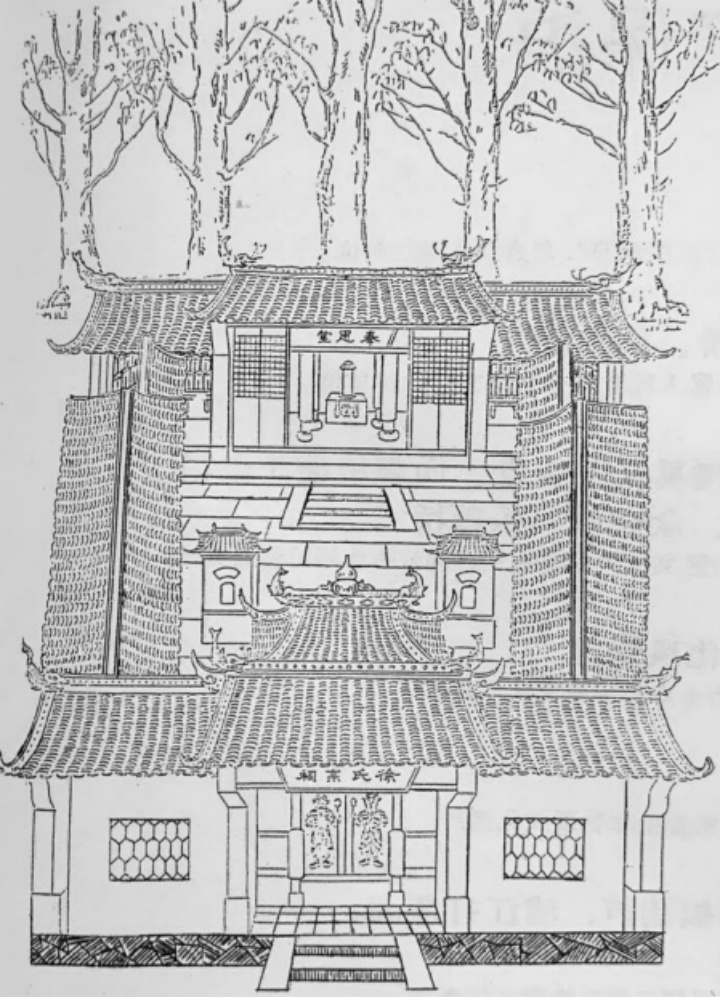

“发现闵行之美”系列丛书诵读活动的第二十八季,我们邀请了上海交通大学附属实验小学的来诵读《小辰光,那些故事——闵行民间文学汇编》。今天,你将听到的是《静夜闲听——说不尽的向观桥》。

2023年5月起,区政协办公室、区教育局、团区委和区融媒体中心联合推出了“发现闵行之美”系列丛书诵读活动,陆续邀请闵行区多所学校的青少年一起来读好书、善读书、懂历史、爱家乡,合力推动“闵行情”读书活动落到实处。

第二十八季,我们邀请了上海交通大学附属实验小学的来诵读《小辰光,那些故事——闵行民间文学汇编》。本书作为“发现闵行之美”文史系列丛书中“民艺乡俗”辑中的一册,从口头文学到书面文字,在尽量保持民间文学“原始状态”的同时,紧扣本土特色和风情,当翻开这本书的时候,确能感受到浓郁的民艺乡俗、生活气息,感受到普通百姓对美好生活的期待和向往,和英雄人物英勇无畏、惩恶扬善的正义力量。

2025年8月起,第二十八季正式开启,每个工作日的21:30,我们不听不睡!

一起聆听闵行声音,发现闵行之美……

复审:何婷婷

终审:刘垦博

转载请注明来自今日闵行官方微信