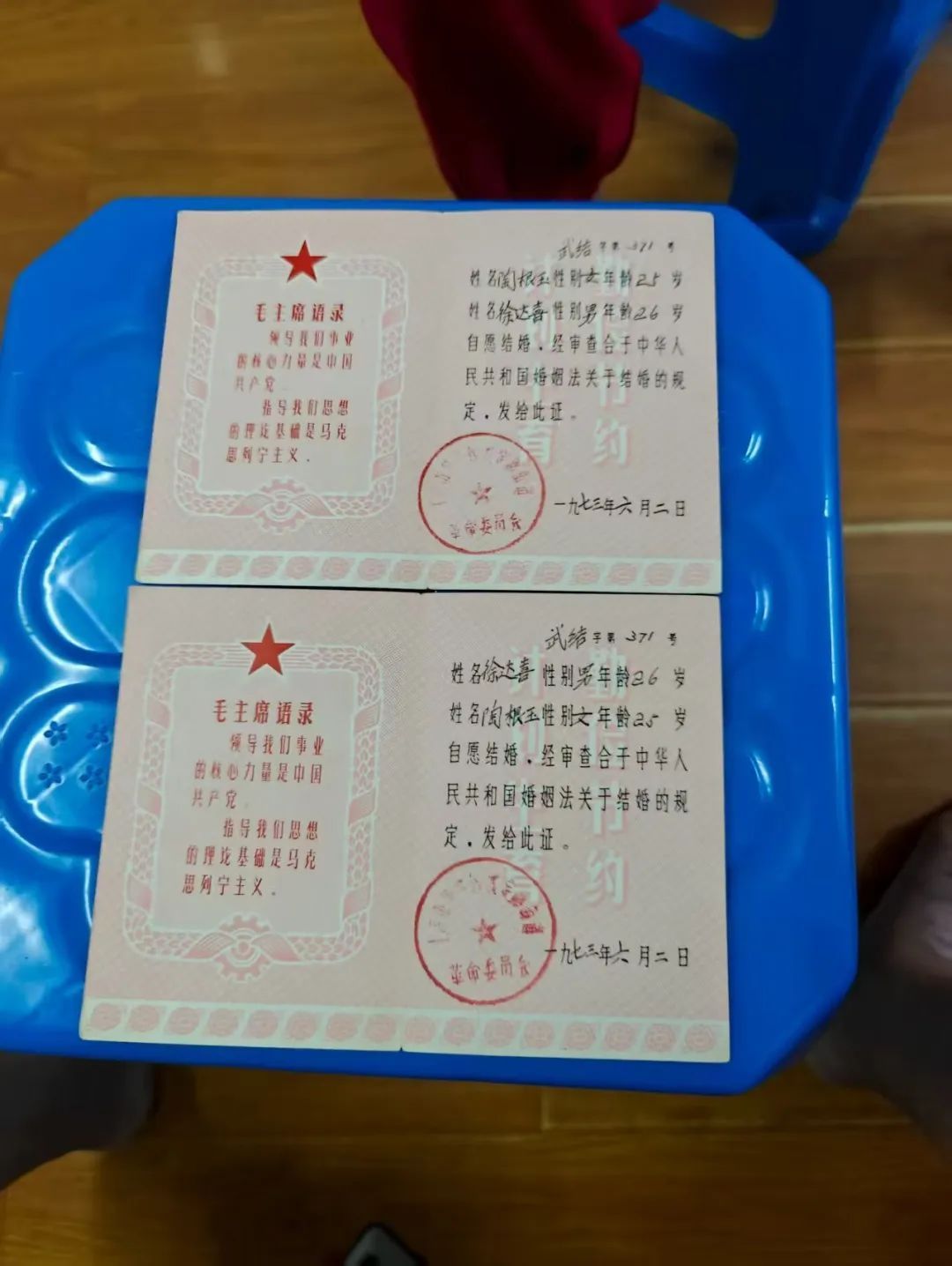

今天(8月29日)是七夕节,已经迎来52年金婚的徐达喜、陶根玉夫妇,趁着天好,将家里织的毛衣毛裤拿出来晒,满满当当的手织毛衣毛裤,背后是妻子对丈夫多年的爱。“结婚后,我从来没有买过毛衣毛裤,所有身上穿的,都是她织的!”徐达喜说。

1964年,17岁的静安小伙徐达喜,怀揣着对祖国的无限忠诚和青春的热血豪情,毅然投身支边大潮。与此同时,16岁的嘉定娄塘姑娘陶根玉,也在支边的队伍中,踏上了新疆这片遥远而陌生的土地。

“他的手冻得通红,手上脚上都是冻疮,这样怎么行呢?”新疆的冬天,冷风肆虐,徐达喜无法适应边疆的苦寒,手脚长满了冻疮。陶根玉看在眼里,于是,萌生了为丈夫织毛衣毛裤的念头。可是,当时的陶根玉根本不会织毛衣,于是她找着机会,就去看人家怎么织毛衣,凭借着一股子钻研精神,陶根玉很快学会了织毛衣毛裤。

“她织得特别好,又暖和又舒服,穿上之后身上暖洋洋的,心里也暖洋洋的。”第一次穿上对方织的毛衣毛裤,徐达喜伸手摸摸衣角,爱惜得不得了,“吃饭的时候特别小心,生怕油点子溅到衣服上。”

两人在新疆足足奋斗了43年,直到徐达喜60岁退休,才回到上海。这风风雨雨的43年支边岁月,每一年,陶根玉都会为丈夫织几件毛衣毛裤,多年累积下来,已有200多件。

如今天气尚热,她又在为丈夫织起了秋冬的新毛衣:“最近我在网上又看了一个新花样,我想给他织一件新款式的毛衣,给他一个惊喜。”

没有惊天动地的壮举,没有海誓山盟的承诺,他们在平凡的生活中,用毛茸茸的温暖诠释了爱情的真谛。

通讯员:张孟蝶

点赞分享给身边的人