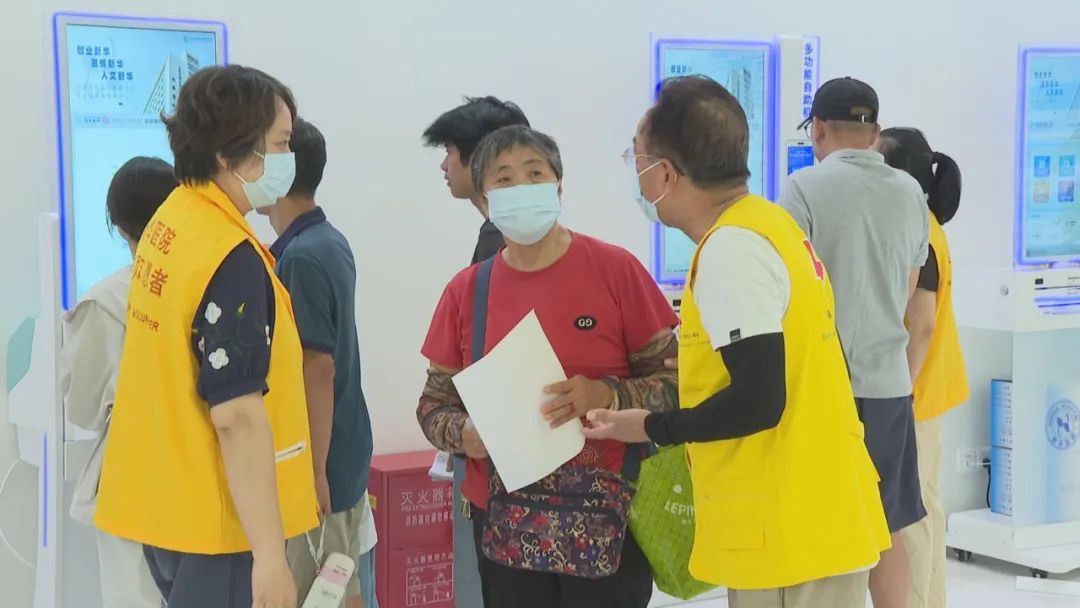

清晨七点,新华医院奉贤院区已是一派繁忙。人群中,退休职工屠永清身披黄马甲,用一口亲切的奉贤乡音,为前来就诊的本地老年患者搭建起一座温暖的“沟通之桥”。

“他们说需要那张纸的,我没拿,要紧哇?”这时,一位老年患者操着一口奉贤本地话向他求助。

“是什么纸头?”屠永清一听,立即也用本地话耐心询问道。

“我做那个心电图检查的,但他们说有张纸我没带。”

“这个伐(不)要紧,你到这个窗口请他们看看能不能重新打一张就好了。”

“好的,谢谢侬(你)啊。”

三两句交流与引导,让这位本身有些焦急的患者平复了情绪。这也正是老屠与其他志愿者的不同之处,他能讲一口地道的奉贤本地话。对于许多首次来到这家新院区就诊的老年患者来说,正是这一抹乡音,成了陌生环境中最温暖的向导。

一位老年患者笑着说:“讲本地话感觉轻松多了,很亲切。如果是普通话,我们有时候反应不过来,还得想一想。本地人交流,就像自家人一样。”她连连称赞,“服务真的很到位。”

屠永清是土生土长的奉贤人,在新华医院工作了数十年。去年,60岁的他从杨浦院区正式退休。当得知新华医院奉贤院区启用,他毫不犹豫地向医院提出申请,回到家乡投身志愿服务。

“医院都来支持我们奉贤了,我作为一个奉贤人,更应该为家乡父老做点事情。”他告诉记者,“我想当好这个‘桥梁’,不管是语言沟通上的,还是医疗服务上的——能真正惠及到家乡人,就是我最开心的事。我就是想尽自己所能,做点力所能及的事。”

因为熟悉本地居民的就医习惯,老屠每天都会提前到岗。看到表情茫然、需要帮助的患者,尤其是老年人,他总是主动上前询问。自奉贤院区运行以来,日均门诊量已超3000人次。最忙碌的时候,老屠一整个上午连水都顾不上喝,但他依然乐此不疲。

“退休了,以志愿者身份再发一点光嘛。”他笑着说,“我在医院工作几十年,流程熟,能帮人省掉很多麻烦。有些患者刚进来像无头苍蝇,我能第一时间给他们指个路。再加上我是本地人,听得懂土话、讲得来方言,沟通起来特别顺畅——这就是我的优势。”

记者:吴口天、瞿轶豪

编辑:陆嘉俊

•end•

往期精彩回顾

深化市区联动、实现合作共赢!袁泉王益群接待市国资委党委书记、主任贺青一行

区领导看望慰问抗战老战士、老同志,并为他们佩戴“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章

上海楼市新政落地,奉贤“金九银十”预期升温

超前点播,金汇这所幼儿园即将启用→

已取证!!上江南·贤庐丨金秋焕新加推,绿城物业首驻奉贤,城央奢宅再塑人居标杆