点击上方图片回顾专栏往期内容

公序良俗和诚信原则是维护家庭和谐、社会稳定的重要基石。实践中,为了规避商品房限购限贷政策而“假离婚”的情况并不少见。那么,“离婚不离家”形态下达成的离婚财产分割协议,是否一律为通谋虚伪表示?离婚后同居关系终止时,同居期间给付的大额财产该如何定性和处理?这些也是实践中亟待解决的争议问题。

本案通过通谋虚伪的要件特征和运用公序良俗原则对离婚协议、离婚后补充协议的效力进行审查,以契合当事人的真实意愿、协议离婚的独立性与无因性等信赖保护制度。该案获2024年全国法院优秀案例分析三等奖。

李某诉蔡某某离婚后财产纠纷案

裁判要旨

对于离婚财产分割协议以及离婚后协议的效力,应考查双方的真实意思表示、协议内容和目的是否违反法律规定和公序良俗等加以审慎认定。

对于离婚后同居期间大额财产给付的性质,应尊重意思自治,由给付财产一方承担举证责任,并运用日常经验法则予以认定。同居关系结束时,结合双方离婚前的财产往来形式及家庭支出负担情况,以及离婚后家庭义务的承担、双方对财产的贡献程度等情形,综合考虑给付与受领的目的,按照公平原则作出处理。

关键词

离婚后财产纠纷 / 同居析产 / 公序良俗 / 违约责任 / 公平原则

案例撰写人

杨柳

法官解读

杨柳,上海市浦东新区人民法院审判监督庭(审判管理办公室、研究室)二级法官,编报案例入选人民法院案例、中国法院年度案例,撰写案例获全国法院优秀案例分析二等奖、三等奖等。

01

基本案情

原告李某诉称:双方离婚系为了原告另行购置房屋而规避相关购房政策,离婚后仍共同居住,但离婚时对共有房屋参照市场价作价分割是双方的真实意思表示,被告一直拒绝支付离婚协议约定的房屋补偿款,故起诉要求被告支付共同房产分割款150万元并支付逾期违约金45万元。

被告蔡某某辩称:离婚是双方真实意思表示,离婚协议属于原、被告离婚时对婚内共同财产进行的处分,且离婚后被告已经履行了支付150万元折价款的义务,被告不应当再支付原告房屋折价款。

经审理查明:李某与蔡某某原系夫妻,婚后育有一女。双方于2014年9月11日协议离婚,签订离婚协议约定女儿由女方抚养,随女方生活,男方每月支付2000元抚养费,至女儿十八周岁止;同时约定,双方名下共有的601室房屋归男方所有,男方支付女方150万元房款作为补偿,并确保在离婚后6年内分期支付完全,逾期将双倍返还,女方需在离婚协议书生效后半年内搬离,如违约应付双倍违约金给对方。

2014年9月30日,李某与蔡某某又签订复婚协议,约定在购房完成后复婚,复婚后财产及子女抚养权按离婚前归属共同所有,离婚协议内容自动失效。离婚后李某自行购置他处房屋。李某与蔡某某及女儿仍共同居住在601室房屋内,未办理再婚,直至2018年李某搬离在外居住。

根据双方资金往来明细,李某确认离婚后同居期间从蔡某某处收到的款项为:1. 蔡某某父母及亲戚的转账46余万元,双方均同意作为蔡某某应付的房屋补偿款予以抵扣。2. 蔡某某向李某转账合计130余万元,蔡某某主张系向李某支付的房屋补偿款,李某则称属于蔡某某的赠与款、支付女儿学杂费的支出以及离婚后共同生活的费用开支。

02

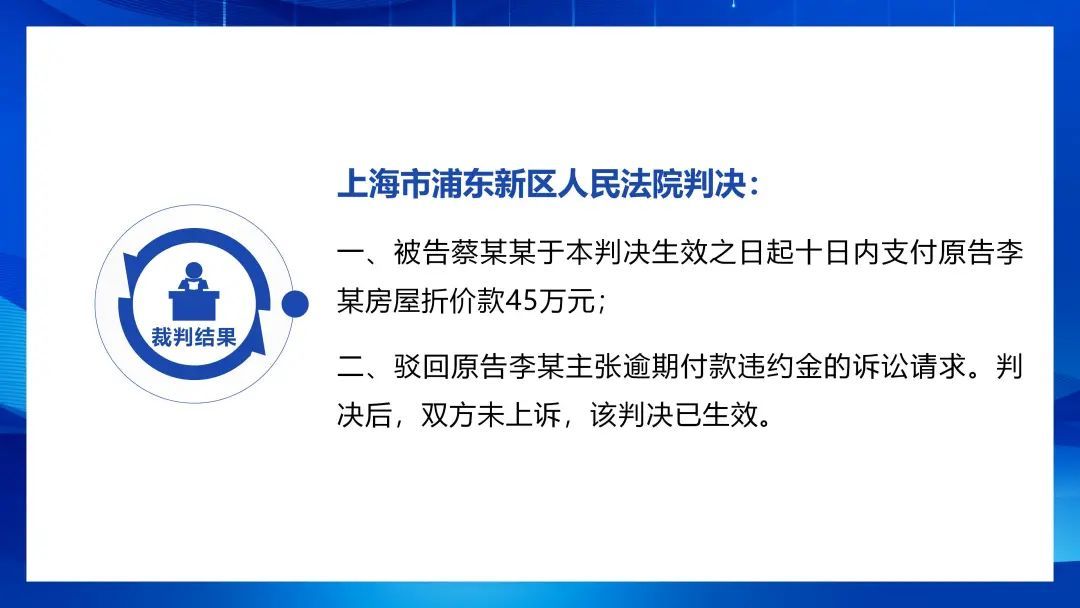

裁判结果

03

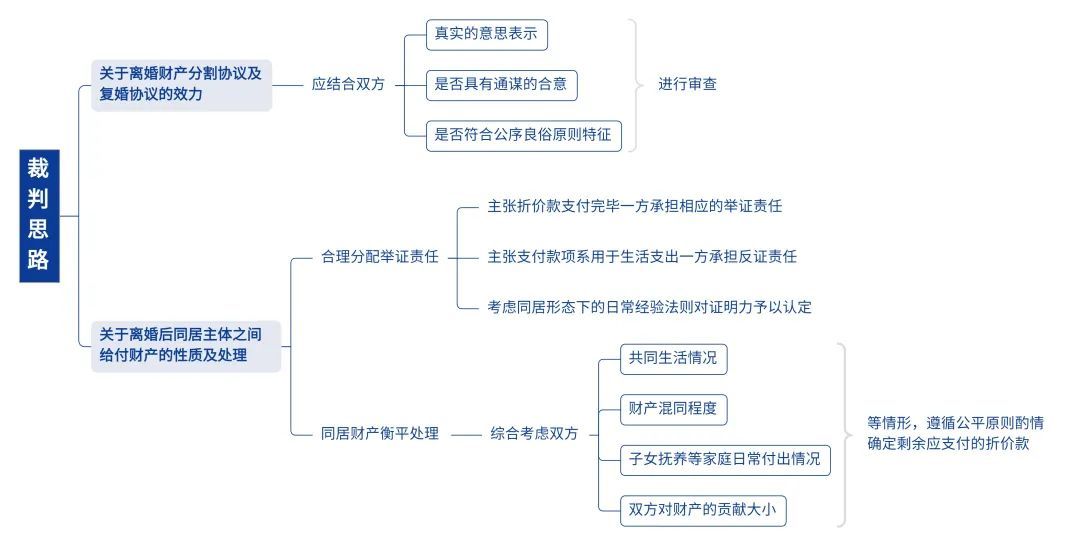

裁判思路

▴ 点击查看大图 ▴

04

案例评析

一、离婚协议与离婚后补充协议相冲突下的效力认定

➤(一)“三步法”认定离婚协议是否存在通谋虚伪表示

通谋虚伪行为,是指行为人与相对人通谋以虚假的意思表示实施的民事法律行为。根据《中华人民共和国民法典》(以下简称民法典)第一百四十六条的规定,通谋虚伪的构成要件包括四个方面:其一,须有意思表示的存在;其二,行为人的表示与真实意思并不一致;其三,表意人对其表示与意思的不一致具有明知性;其四,表意人表示与意思的不一致与相对人具有通谋性。

本案中,存在离婚协议与复婚协议两份内容相互冲突的协议,离婚后双方仍然长期同居,认定离婚财产分割协议的效力需考察符合是否通谋虚伪的行为规则。

第一步,需审查离婚协议中是否存在虚假意思表示。通谋虚伪中的虚假意思表示,即意思表示不真实,体现在表意人和表示的受领人一致同意表示事项不应该发生效力。本案当事人在离婚时对房产进行分割的方案系属双方合意一致,在约定房屋产权归属一方的同时,参照离婚时的房屋市场价对另一方进行折价补偿,符合夫妻共同财产分割的规则。双方均同意按照离婚协议履行,并非虚假表示或者真意保留。

第二步,需审查是否存在为了规避购房政策而假意离婚的通谋。李某欲离婚后购买登记在个人名下的房屋,并享受首套房的利率政策,与实践中为了规避限购限贷政策而“假离婚”的情形有所相似。但通谋虚假离婚的合意要求表意人、相对人之间具备双向的、积极的意思联络,离婚后购房仅为李某的单方内心意思,蔡某某对离婚后李某另行购房的具体情况和出资并不知情,双方之间不存在共同的意思联络。

第三步,需审查复婚协议是否属于离婚时隐藏的真实意思。本案中,签订复婚协议的时间并非与协议离婚同一时间,离婚时双方未曾提及复婚协议的内容,而之后复婚协议内容未经双方仔细磋商,仅因李某基于离婚后生活保障的考虑单方提出而签订。从离婚后双方长期同居以及财产权属状态来看,双方并未按照复婚协议的约定履行。

由此,涉案离婚协议中关于房屋分割的约定,系当事人真实的意思表示,不存在通谋虚伪的情形,不违反法律规定,应属有效。

➤(二)离婚后签订复婚协议的效力认定

在婚姻家庭领域,对于离婚协议以及离婚后协议的效力认定,要结合公序良俗原则加以审慎认定。民法典第一千零四十一条规定实行婚姻自由的婚姻制度,婚姻自由作为婚姻家庭法律的首项原则,包括结婚自由和离婚自由两个方面。

结婚自由是指婚姻当事人有权根据法律的规定,自主、自愿地决定自己的婚姻事项,不受任何人的强制和非法干涉。离婚自由是指双方拥有共同做出离婚决定、达成离婚协议的权利,或者在夫妻感情确实已经破裂、婚姻关系无法继续维持下去时,任何一方有提出诉讼离婚的权利。

本案复婚协议的条款,是以财产分配的权利归属达到限制婚姻当事人结婚自由的权利,侵犯了夫妻一方的婚姻自由权,违背社会公德与社会公共利益的约定,根据民法典第一百五十三条“违背公序良俗的民事法律行为无效”的规定,复婚协议应属无效。

二、离婚后同居给付财产争议的证据认定与处理原则

➤(一)离婚协议履行状态之举证责任分配

我国民事诉讼以“谁主张、谁举证”为一般原则,即主张法律关系存在、变更、消灭或者权利受到妨害的当事人,应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任。因此,主张债权人的合同履行请求权已归于消灭的一方应就权利消灭的事实承担举证责任。蔡某某主张李某对离婚协议的履行请求权已消灭,应由蔡某某承担待证事实存在具有高度盖然性的举证责任。

本案中,蔡某某向李某合计转账178万余元,一方主张为支付房屋折价款,另一方主张为赠与款和家庭生活支出,对双方证据进行综合认定,首先应考虑双方存在离婚后共同居住且共同抚养女儿的事实,其次应审查支付款项的时间、数额以及双方存在结算等符合经验法则、交易习惯的细节。

蔡某某在离婚后转账款项时并未直接备注系支付房屋折价款,在长达六年的同居期间也从未与李某进行过房屋折价款的结算,有违日常经验法则。结合离婚后双方仍同居的事实、双方的日常生活支出、教育支出等情形,李某主张的款项系用于共同生活以及抚养女儿的支出存在合理性和可能性,蔡某某主张支付款项全部为房屋折价款的事实不符合高度盖然性的标准,故法院对于蔡某某的抗辩意见不予采纳。

➤(二)公平原则在处理同居财产分配时的合理运用

根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释(二)》第四条规定,对同居期间所得的财产,有约定的,按照约定处理;没有约定且协商不成的,对于其他无法区分的财产,以各自出资比例为基础,综合考虑共同生活情况、有无共同子女、对财产的贡献大小等因素进行分割。对于离婚后同居财产分割,有别于夫妻共同财产分割,应充分尊重意思自治,满足个性化需求,同时应遵循公平、正义及保护弱者的原则,充分考虑家务劳动所创造的价值,对尽了较多家庭义务的一方或者处于弱势地位的女性予以照顾。

本案中,当事人在离婚后长期以夫妻名义同居生活,就同居期间一方向另一方给付钱款的性质,应结合双方离婚前的财产给付形式、家庭支出负担情况,以及离婚后仍同居的事实予以考虑。蔡某某给付李某的款项目的用于家庭日常生活消费,双方均无赠与和接受赠与的意思表示,李某接受款项更趋向于对同居财产的管理和支配。因给付金额较高,李某未能举证证明款项去向,充分考虑双方对同居生活的贡献,法院对此作为同居期间共有财产进行认定,按照公平原则进行分配,并酌情确定剩余应付的房屋补偿款。

(评析部分仅代表作者个人观点)

05

法条链接

▴ 向上滑动查看更多 ▴

来源丨上海市高级人民法院、上海市浦东新区人民法院

高院供稿部门:研究室(发展研究中心)

案例撰写人:杨柳

责任编辑:邱悦、牛晨光

编辑:左雨欣

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴