以初心倾注研究

用热心呵护教育“种子”

把对高分子研究的热爱

种进“知识传承”的土壤里

立足上海,放眼国际

用差异化指导,让每个学生都发光

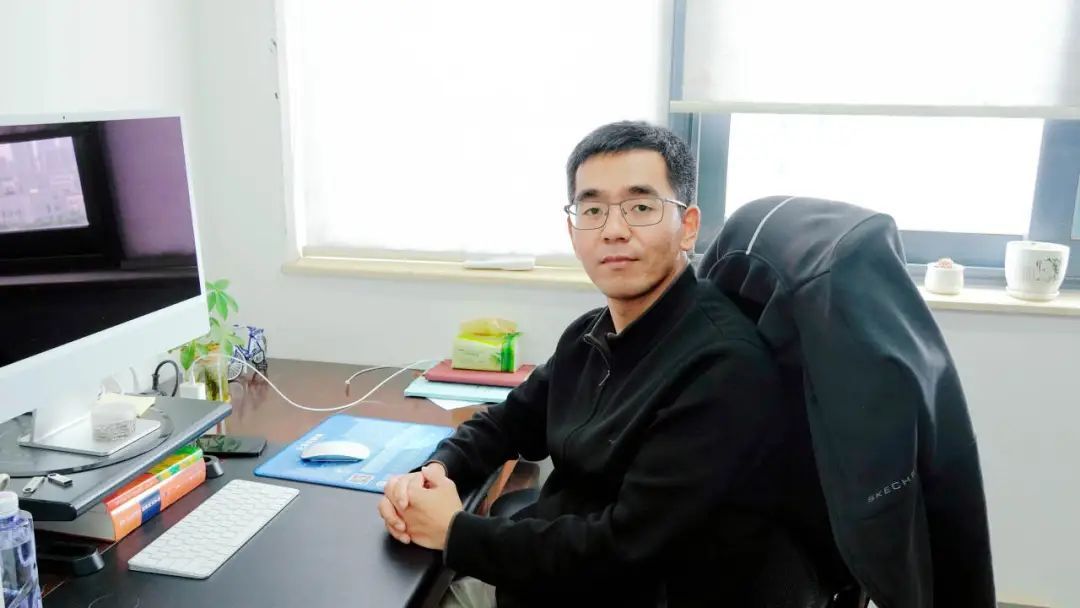

他是上海大学环境与化学工程学院的

车海龙教授

【人物简介】

车海龙,上海大学环境与化学工程学院化工系教授、环境与化学工程学院青联分会主席。主要从事生物医用高分子研究。他在生物医用高分子研究领域成果丰硕,入选上海市海外高层次人才计划,主持国家及省部级科研项目2项。他还在育人之路上不断探索,以课堂教学为载体,将爱国主义教育落到实处、融入深处,获批上海大学本科生全程导师书院导师实践项目(重点)、课程思政示范课程等,并指导学生获批学校本科生大创项目。

从科研热爱到教育初心

2021年,车海龙教授结束了在荷兰埃因霍芬理工大学的博士后研究工作,面临着人生的职业选择。谈及为何选择从教时,车海龙教授认为是对基础研究的热爱和“知识传承”的信念驱使他成为一名高校教师。

从北京清华大学到荷兰埃因霍芬理工大学,他的学术足迹始终围绕聚合物合成与医用高分子研究展开。他以第一/通讯作者身份在JACS、Angew. Chem.等顶级期刊发表30余篇论文,对基础研究的价值有着切身体会:“量变引起质变,基础研究是应用创新的基石。就像很多诺奖成果,也都是历经了漫长的基础探索才得以突破。” 荷兰求学期间,接触到的高分子化学材料前沿研究,让车海龙教授更加坚定了回国深耕科研的决心,一颗报效祖国的种子悄然埋下。而真正让他萌生从教想法的,是硕博期间两位导师的言传身教。“当时的硕士导师给我安排了一项极具挑战性的科研任务,但他始终非常地支持和鼓励我,我也因此有了更多动力,后来我的论文还获得了当年清华大学的优秀硕士论文。”在这样“传帮带”的过程中,车海龙教授逐渐萌生了从教的想法,“能用自己的力量培养出对社会有用的人,这种成就感无可替代。”

全程导师工作的创新实践

这份对“知识传承”的执念,在上海大学的本科生全程导师制中找到了绝佳的实践土壤。学校自2019年全面启动这项改革以来,要求从本科新生入学起即配备导师,实现全员参与、全程陪伴、全方位指导。对此,车海龙教授感触颇深:“全程导师工作对我而言是一份责任,更是连接师生的纽带。”

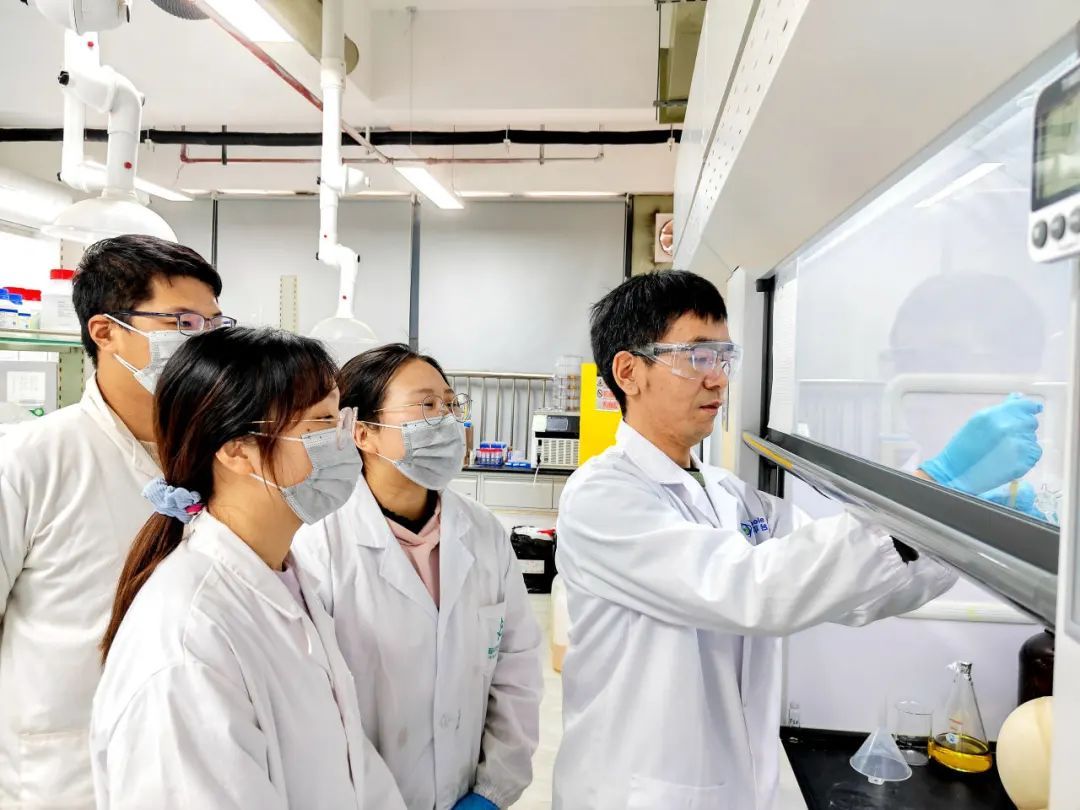

目前,车海龙教授共带了4名本科生和10名研究生,“我们每个月会开一次大的组会,每周我还会抽出时间和学生进行一对一的交谈。学生都有自己擅长的方向,老师要做的就是挖掘他们的潜力。”他悉心为不同的学生“量体裁衣”,实现“月月有指导,人人有方案”的实践创新。针对化学基础比较薄弱的学生,车海龙教授坚持以亲自辅导、实时跟踪的方式,夯实理论基础;针对基础较好的学生,则会深入挖掘他们的兴趣所在,针对不同的学生安排有针对性的课题——“有些学生对应用方向感兴趣,就会给他安排生物材料相关的课题。”同时,他还积极邀请本科生参与课题实验,在动手操作中培养他们的学科兴趣与实践能力。

在专业教学之外,车海龙教授对课程思政的探索同样别出心裁。其中,提振学生的民族自信心是他最为看重的目标。以《高等分离工程》课程为例,他常通过播放国家化工成就视频、邀请专家入校举办讲座等方式,展现我国化学化工领域的进步。“现在,我们和国外在化工方面的差距越来越小,通过这样潜移默化的教育,让同学们更加坚定科研的信心。”

培养上海需要的人才

老校长钱伟长先生曾言,“我没有专业,国家的需要就是我的专业。”这句话鼓舞了一代又一代上大师生。作为有着海外求学经历的教师,车海龙教授更懂得将个人发展与国家、城市需求相结合的意义。“我们是以城市命名的大学,在响应国家需要的大背景下,我觉得也要着眼这座城市的具体需求。”当前,上海正持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和电子信息、生命健康、先进材料等重点产业的支持力度。在日常的教学生活中,车海龙教授会着重鼓励同学们将自己所学的知识与生物医药、先进材料等方面相结合,通过跨学科的视野完成科研成果上的创新和转化。与此同时,他也强调要充分利用上海的企业资源,通过校企对接推动基础研究向实际应用转化,让学生提前了解企业运作模式与未来职业方向。

“选择上大,与其说是机缘巧合,不如说是被这里‘严谨、勤奋、求实、创新’的学风所吸引。”车海龙教授认为,学校、教师与学生是相互成就的共同体。“我们为国家、为上海、为学校培养优秀人才,正是上大精神的体现。”他还特别提到,青年教师应当保持谦逊与热情,始终以持续学习、刻苦钻研的心态前行。

从对科研的执着探索到差异化的育人实践,从立足上海的务实培养到放眼国际的开阔视野,车海龙教授正沿着科研与育人的双轨,一步一个脚印地走得更深、更远。

谈及对青年的寄语,他表示,希望青年学子能够做一个对社会有用的人,能够真正用上自己所学的知识去解决实际问题,“这是我教书育人的初心,也是我的愿望。”提及科研成果时,车海龙教授从不多谈过程的艰辛,对成就也只是一笑带过;但说到教育与学生,却总有说不完的心得。他反复强调,希望自己教授的知识能真正用到同学们的工作与生活中。这样一位务实奉献的学者,在科研与育人的“交响乐”中,用热爱与坚守,奏响属于新时代高校教师的美妙乐章。

【上海大学融媒体中心】

来源:党委教师工作部

环境与化学工程学院

采写:张雨歆

责编:吴沁