编译:高杰

你是否好奇,

为什么有些人

初次见面就 “一见如故”?

而有些人

即便朝夕相处也难以走近?

传统观点认为,年龄、性别、兴趣爱好等相似性是友谊的催化剂,但一项发表在《自然·人类行为》的最新研究,从神经科学视角给出了更底层的答案——在相遇前的大脑神经反应相似性,能预测未来是否会成为朋友。研究发现,对相同电影片段产生相似神经反应的陌生人,更容易在未来成为朋友。

这项研究由美国加州大学洛杉矶分校、达特茅斯学院等机构的团队联合开展,研究人员让41名从未谋面的研究生在观看一系列电影片段时接受了磁共振成像脑部扫描。电影片段涵盖科学、美食、体育、环境和社会事件等多个主题,旨在激发多样化的神经反应。

研究团队分析了214个大脑区域——包括200个与运动、感知和感觉处理功能相关的皮质区域,以及14个控制运动、自主功能和情绪的皮质下区域。

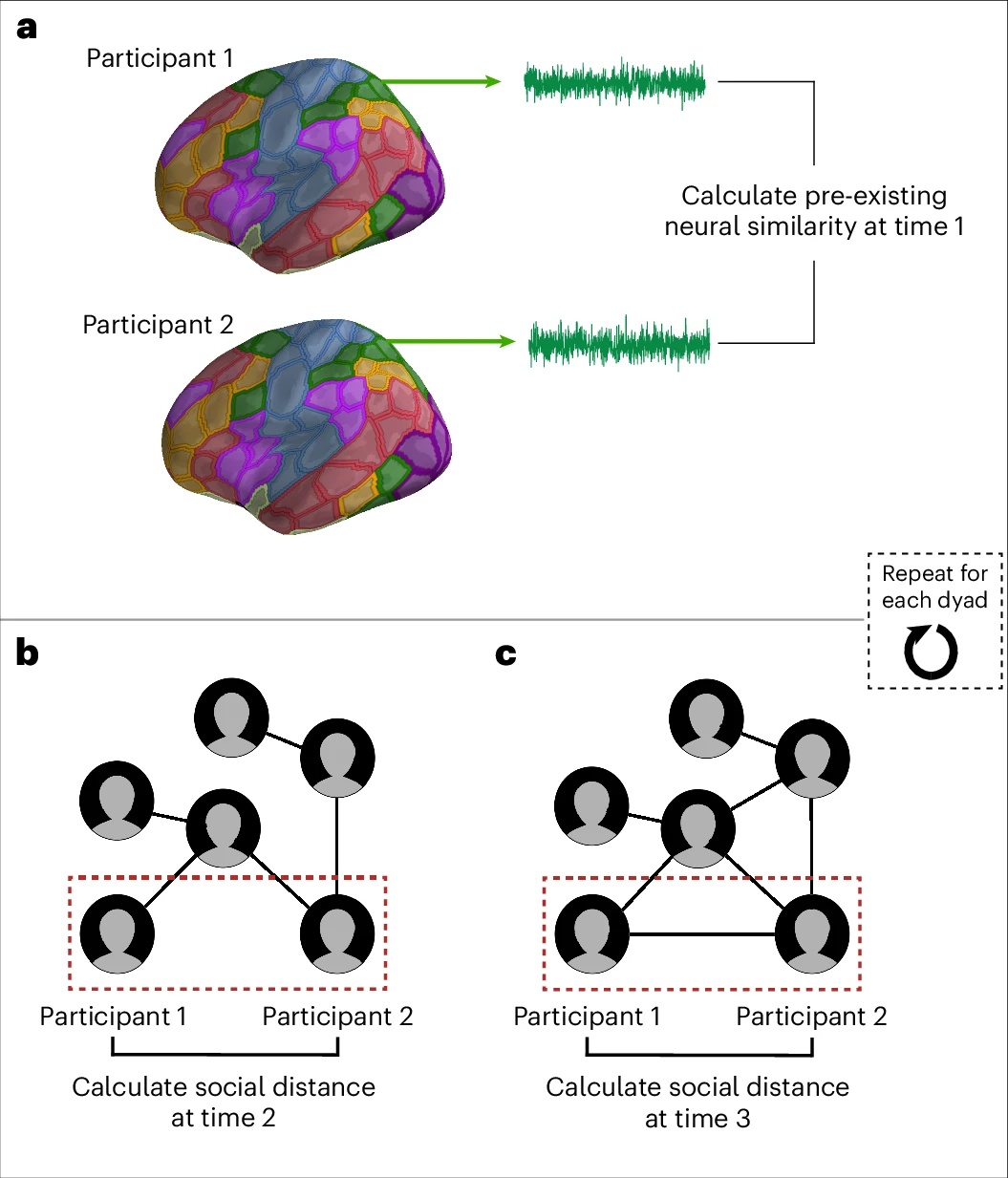

神经相似度和社交距离的计算

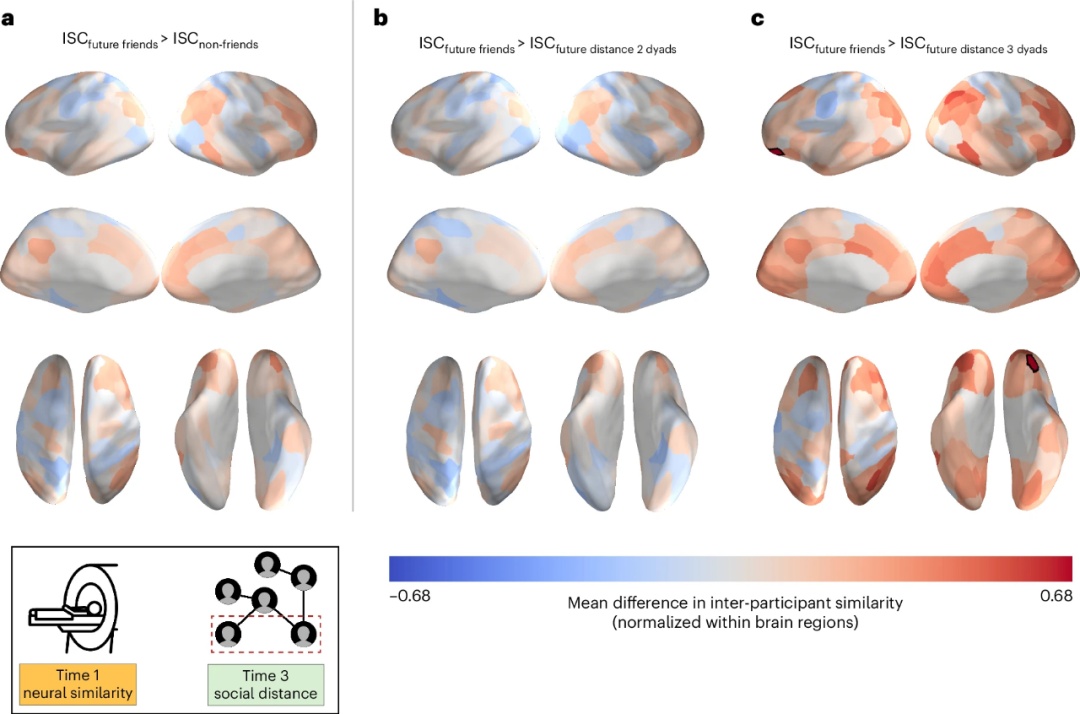

扫描结果显示,后来成为亲密朋友的人,即使在初次见面时,其大脑左眶额皮质的活动已经表现出惊人的相似性——这个区域与社交决策密切相关。

更令人惊讶的是,在8个月后关系变得更加亲密的朋友,早在相识之前就对电影片段表现出了高度一致的神经反应模式。这种神经相似性甚至超越了人口统计学特征或共同兴趣的解释力,成为预测友谊形成的最强指标。

从狩猎采集社会到现代社会,再到在线社区,人类始终表现出基于基于共同特征的群聚倾向。这种相似性可以基于年龄、性别或种族等特征,也可以基于共同的行为和偏好。

研究表明,标准的自我报告人格测验在预测社交亲密关系方面效果有限,这意味着那些定义友谊的微妙相似性远远超出了传统问卷调查能够捕捉的范围。而神经成像技术为我们提供了洞察人际吸引力的全新窗口:亲密朋友在脑部结构、对电影等刺激的神经反应,甚至静息时的神经活动模式上,都存在相似性。

成为朋友的人表现出更大的预先存在的神经相似性

与以往大多数横断面研究不同,本研究采用前瞻性设计,能够在参与者相遇之前捕获预先存在的神经相似性,然后跟踪他们的社交联系。这种实验设计能够确定神经相似性先于友谊存在,而不是在成为朋友后由于社会影响或共享经验才产生的。

通过对比“神经反应数据” 与“社交网络距离”,研究团队发现:神经相似性不仅影响是否成为朋友”,还影响“友谊能否持续深化”,这为我们更好地理解日常生活提供了新视角:

“一见如故”的奇妙感觉,可能正是神经相似性的外在表现。当我们遇到与自已大脑处理信息方式相似的人时,交流会变得更加轻松流畅。

▲ 重新认识人际吸引力

吸引力可能不仅仅来自外表、背景或兴趣爱好的相似,更源于大脑处理世界方式的深层一致性。

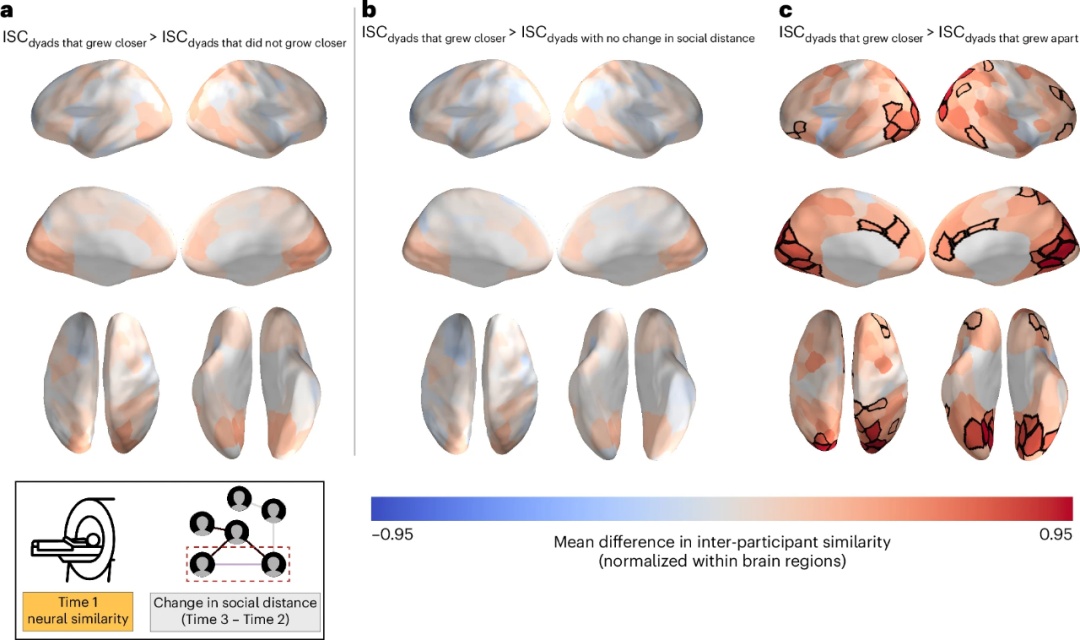

随着时间的推移,关系“越走越近”的成对个体比“越走越远”的个体表现出更大的预先存在的神经相似性。

研究显示,后来“越走越近”的人,在相遇前的神经反应相似性显著高于“越走越远”的人,且涉及的脑区更广泛——除眶额皮层外,还包括负责情绪处理的杏仁核、处理视觉信息的枕颞皮层、参与注意力分配的顶叶皮层,以及调控认知决策的前额叶皮层。这些脑区的协同反应,本质是“解读世界、感受情绪、分配注意力”模式的相似,这种底层契合不仅能促成友谊,还能支撑友谊深化。

该研究不仅揭示了友谊连接背后的神经科学机制——我们更容易与大脑处理信息方式相似的人成为朋友,也为未来研究开辟了广阔的道路。

友谊的浪漫之处,

不仅在于“三观契合”,

更在于藏在大脑深处、无需言说的

“底层共鸣”。

数据图及参考来源:

https://www.nature.com/articles/s41562-025-02266-7

除已标注来源外,本文封面图及文内图片均来自包图网(获授权使用),转载可能引起版权纠纷。