近日,彭浦镇第二社区卫生服务中心康复科的玻璃门被轻轻推开。抱着孩子的母亲满眼笑意、神情激动,手里攥着一面“德医双馨妙手回春 济世怀仁誉满杏林”的烫金锦旗。

这个夏天,曾被断言“可能终身需要看护”的早产儿“小六一”,被静安区一所公办幼儿园的普通班正式录取,成为第九个全国残疾预防日来临前,最动人的“预防答卷”。

从“被拒收”到“入托班”的27周早产儿

“4月初第一次来的时候,他连抬头都费劲,脑电波报告上的异常放电提示,发育落后至少半年。”中心主管康复技师于娜还记得这个27周早产儿初到中心的样子:趴在检查床上像只脆弱的小猫,稍一挪动就哭闹不止,极其敏感。彼时,家长已带着孩子跑遍多家医院,得到的回复多是“情况复杂,我们收不了”。

转机始于中心3月底举行的一场孤独症宣传日活动。那天,活动特邀的上海市第四康复医院的王红兵主任现场评估后,建议启动早期干预:“0—3岁是黄金期,社区离得近,能帮家长把训练落到实处。”

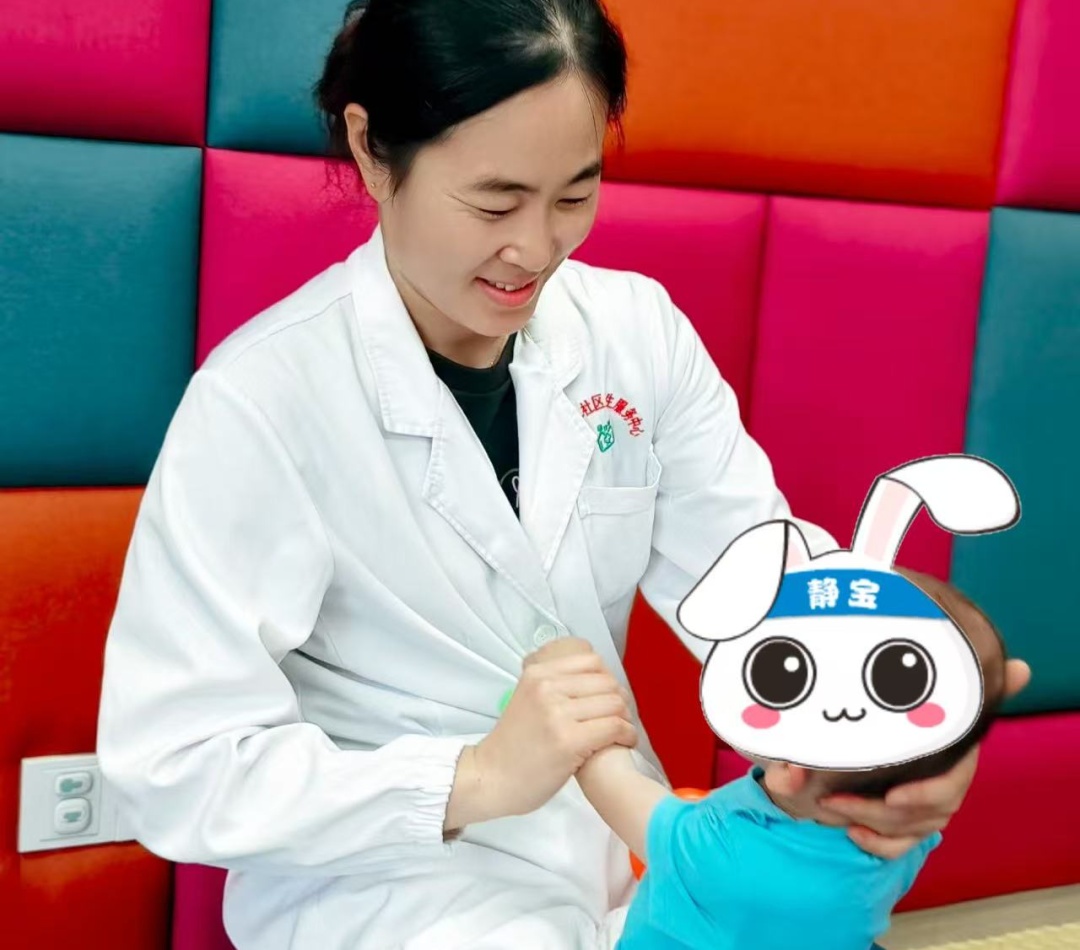

接下来的4个月,社区康复科成了孩子的“第二摇篮”。于娜和团队设计了针对性方案:练俯爬时,她趴在地上,用玩具引导孩子像小青蛙一样蹬腿;在巴氏球上练坐位平衡,孩子像坐不稳的小企鹅时,她就跪在旁边用手轻扶腰背。

“最开始他连手都不愿撑地,现在能追着球满地爬。”于娜翻开手机里的视频,画面里的孩子笑得灿烂。

8月14日,家长带着幼儿园录取通知书来报喜时,特意提到孩子入园前的评估:“老师说他的模仿能力、大运动都跟上了同龄孩子,这在半年前想都不敢想。”

一张儿保筛查表背后的“闭环守护网”

在彭浦镇第二社区卫生服务中心,

不少孩子的康复故事,

都始于一张薄薄的筛查表。

“很多家长不知道,孩子的‘异常’往往藏在日常细节里。”中心儿保科医生石婷拿出一本厚厚的筛查登记本,最新一页记着9月龄宝宝瑶瑶的情况:听力筛查时对声音毫无反应,抓握玩具时手指总捏不拢,俯卧时哭得撕心裂肺,DDST筛查显示7项精细动作延迟。

石婷立刻启动流程:当天开转诊单,通过医联体绿色通道对接上海市儿童医院,指导家长线上预约优先就诊,第二天就完成“发育迟缓”确诊;回社区后,于娜根据三级医院的“家庭康复指导单”,制定了针对性方案——用摇铃引导追视,把积木放在指尖练抓握,每天趴在巴式球上适应俯卧。

“我们就像串珠子的线。”中心主任孟琼说,“社区先筛、上级确诊、回社区康复、定期随访,这个闭环不能断。”

数据显示,今年以来,中心通过闭环流程共筛查出5名发育异常儿童。其中1名经上级医院确诊为发育迟缓,已转入社区康复体系接受针对性干预;其余4名虽未达到病理诊断标准,但儿保科均已纳入专项记录,由儿保科定期随访。在下次儿童保健体检时,将重点监测这些孩子的发育指标,对落后于同龄儿童的项目,同步指导家长开展针对性家庭干预,确保每个孩子的发育情况都能被持续关注。

儿童康复师的“腰托与守护”

于娜的办公抽屉里,

除了康复方案,

总躺着一副腰托。

“给孩子做训练,弯腰、跪地是家常便饭。”她笑着说,前不久为了教一个排斥俯卧的孩子抬头,她趴在垫子上示范了20分钟,起来时腰都直不起来,靠腰托才撑完下午的课。

这样的“辛苦”,

藏在每个训练细节里。

为自闭症儿童小石头做康复时,她常跪在垫子上,把“握勺—送嘴”拆成12个小动作,反复指导;孩子刚来时走路像“小醉汉”,她就弯腰扶着他的胳膊,一步一步挪;就连晚上8点,家长的微信里还会收到她的视频:“今天练抓遥控器,练手指力量,记得多夸夸他。”

三年行动收官:社区成为残疾预防“主战场”

对特殊儿童家庭来说,

“距离”是康复路上最大的坎。

小石头的父亲最懂这种滋味:“以前跑市区医院,单程1个半小时,孩子累得直哭,我们光整理检查报告就攒了半箱子。”转至家门口的社区康复科后,一切变了样。步行5分钟即达的距离,让孩子每周一、三、五的康复从不间断。

这种“近在咫尺”的优势,

正是社区医院的独特力量。

“大医院需要就诊的孩子太多了,一节课20分钟,孩子刚适应就结束了,”于娜说,“我们能花10分钟让他熟悉环境,20分钟陪他爬,重复数十遍教他扣扣子——40多分钟的课程精准到每个动作,这样才能让家长看到进步,更愿意坚持。”

作为上海市首批示范性社区康复中心、复旦大学附属儿科医院—上海市第三康复医院“儿童康复基地”分中心、上海市“残疾人康复之家”,彭浦镇第二社区卫生服务中心的实践,正是静安区残联与卫生健康委联手推进残疾儿童康复的缩影。

今年是上海市残疾预防三年行动计划的收官之年,数据显示,2023年以来,该中心儿童康复服务人次从每年200多增至半年500多,增幅达150%。在这里,符合条件的孩子在接受专业康复训练后,还能享受市残联的补贴政策:本市户籍或符合条件的非本市户籍残疾儿童,凭“阳光宝宝卡”、有效康复训练发票等凭证,可享受每年最高1万至2.4万元补贴,实报实销。这让“康复有成效、费用有保障”的闭环服务,切实减轻家庭负担,温暖每个特殊儿童家庭。

“社区医院离家庭最近,最能守住残疾预防的‘最后一公里’。”

静安区残联党组书记、理事长徐浩表示,下一步将深化残疾人“康复之家”建设,推广“彭二经验”,让更多社区医院结合区域特点、发挥学科优势,成为残障儿童康复、老年致残疾病防治、全人群心理健康管理等领域的“坚强阵地”。

夕阳穿过康复科的玻璃窗,在训练垫上投下暖融融的光斑。这一天,于娜牵着即将入托的孩子练习走路;结束后,她又跪在垫子旁,手把手教另一个孩子用勺子,为即将到来的小学生活打基础;傍晚下班后,她的微信对话框里,还在给家长发送当天的训练要点视频……第九个全国残疾预防日刚刚过去,这些寻常又温暖的画面,正是对“预防”二字最鲜活的注解:不必等待奇迹,而是用日复一日的专业守护,为每个孩子铺就走向正常人生的可能。

记者:彭旭卉

转载请注明来自上海静安官方微信