气血同调,身心共治

——徐汇区凌云街道社区卫生服务中心颈椎病中医专病门诊

上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心地处徐汇西南,成立于2005年,2007年起独立运行。

中心由凌云路、罗秀路两个院区组成。2023年9月罗秀路院区投入使用5300平、凌云路院区2000平;下设6个卫生服务站:服务站总建筑面积1170平方米。中心服务范围3.58平方公里,辖区常住人口10.31万,其中65岁以上人口2.8万,涵盖居委28个。

中心开设“中医健康荟”,具有浓郁的中医药文化特色,形成独立完善的中医药特色综合服务区。中心下辖凌云新村社区卫生服务站为上海市中医药特色巡诊站点。

罗秀路院区

凌云路院区

中心中医科是上海市南部中医医联体成员单位、上海市中医骨伤联盟成员单位、上海市唯一一家“施杞教授名老中医社区工作室”、“施氏十二字养生功”社区推广基地之一。2024年立项国医大师施杞工作室基层工作站(JCGZZ-2024005);同年“中医颈椎病专病”入选上海市中医药特色专病(社区)能力建设项目(SQZBZK-24-05)。

叶秀兰,女,上海中医药大学附属龙华医院康复医学科主任医师,硕士生导师。师承上海中医药大学终身教授、上海市名中医、全国中医骨伤名师施杞教授,第四批全国老中医药专家学术经验继承人,上海市名中医施杞工作室负责人。石氏伤科第五代传承人。“上海市中医专家社区师带徒项目”指导老师。

秉承“以气为主、以血为先”的学术思想,从事脊柱及相关疾病的中医临床和基础研究及中西医康复临床研究20余年,精于辨证,擅长中药调治、手法及导引功法治疗。作为第一负责人承担市级及省部级课题4项,参与省部级及其他课题18项,发表论文60余篇,参与编写专科书籍8部。培养研究生8人、社区师带徒学员2人。作为示范者整理录制了“施氏十二字养生功”和“整颈三步九法”光碟。其中“施氏十二字养生功”分别列入上海市中医药适宜技术和国家中医药管理局第四批适宜技术推广项目;“整颈三步九法”治疗脊柱退变性疾病的研究已纳入国家“973”计划中医理论专项和国家中医药管理局行业专项研究。

【获奖荣誉】

2006年上海市医学科技奖三等奖

2010年上海市科技进步一等奖

2010年上海市康复医学科技进步奖二等奖

2011年国家科学技术进步奖二等奖

2016年上海市康复医学科技奖二等奖

姜玉雯,女,硕士,中医全科副主任医师,石氏伤科第六代传人。师从龙华医院康复科叶秀兰主任及岳阳医院须冰主任。上海市社区中医专家师带徒项目第四批学员,徐汇区“系统人才”,上海市中医骨伤康复委员会委员,世中联脊柱健康委员会委员。主持市级课题1项(上海市优秀课题)、区级课题1项,参与市局级课题多项。发表论文6篇,其中核心3篇。

专病团队成员共10人,包括主任医师1人,副主任医师5人,主治医师4人。其中硕士研究生4人。其中包括徐汇区医疗卫生技术奖和徐汇区光启医疗卫生技术奖获得者(朱巨锦、钱云龙、周彤、顾鸿筠、陈春凤),上海市社区中医专家师带徒项目培养对象(周彤、姜玉雯),徐汇区卫健委“系统人才”(姜玉雯),徐汇区医联体基层骨干研修班成员(季盛、沈家杰、茹怡婷)。

2006年,响应国家“名老中医进社区”号召,中心与上海中医药大学附属龙华医院合作,建立“施杞教授社区工作室”,施杞教授本人及其团队专家定期在中心进行门诊、带教工作。19年来,累计门诊400余次,门诊量超万人。

2011年起中心设立了以颈椎病为优势病种的中医专病门诊。在继承施杞教授“以气为主,以血为先,痰瘀兼顾,肝脾肾同治”学术基础上,将传统的中医汤药、针灸和运动功法灵活广泛运用于治疗颈椎病的临床实践中。2013年起“颈椎病特色疗法”随着中医全科医师“下站点、进团队”,为居民提供针药结合防治脊柱病,指导养生功法锻炼等中医健康服务。

中心依托“施杞教授社区工作室”及专病门诊,推广“施氏十二字养生功”10余年,制定了一套较为完备和适宜的社区功法推广方案,获徐汇区医疗卫生技术科技进步奖及徐汇光启医疗技术奖。后在此基础上又形成明确的养生功干预颈椎病患者焦虑抑郁情绪的临床方案,取得良好社会效益。中医科成员承担相关临床科研课题5项,发表相关学术论文10余篇,其中核心期刊5篇;培养中医骨伤硕士研究生1名,1人入选2019-2021徐汇区卫生系统系统人才项目。2018年,中心与龙华医院骨伤科结成“上海市中医骨关节病专病联盟”,促进建立双方互帮互学、双向转诊、资源共享制度。

颈椎病是一种以退行性病理改变为基础的疾患,由于颈椎长期劳损、骨质增生、椎间盘脱出、韧带增厚致使颈椎脊髓、神经根或椎动脉受压,出现一系列功能障碍的临床综合征。

目前对颈椎病的治疗主要有手术和非手术治疗两方面。非手术疗法,也就是通常所说的保守治疗,包括牵引、理疗、手法按摩、推拿、针灸、药物治疗、体育锻炼等。事实证明,80-85%的患者可以通过保守治疗达到满意的治疗效果。

中心自2006年起建立“施杞教授社区工作室”,在社区中医防治颈椎病方面积累了较丰富的经验,形成了以中医汤方与导引功法为特色,中西医结合的综合康复治疗体系。

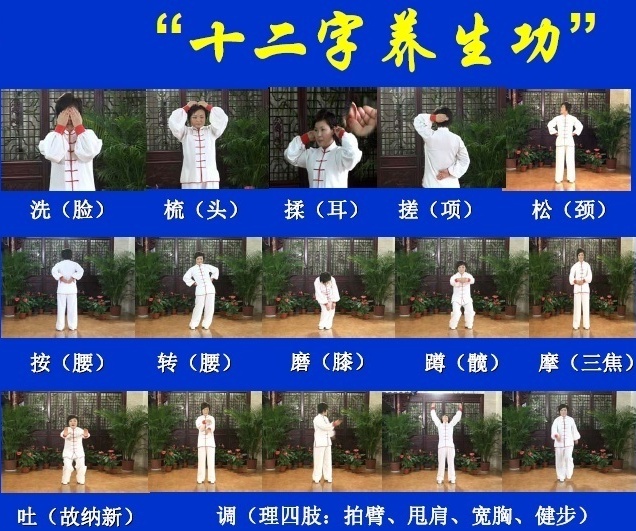

施杞教授团队通过实验证实“动力失衡为先,静力失衡为主”是颈椎病发生与发展的生物力学基础,“施氏十二字养生功”是由国医大师施杞教授继承“祛病延年二十势”精华基础上结合现代生物力学创编,目前作为上海市中医适宜技术在多个社区和医院进行推广,是一种有继承渊源,有理论基础,有实践积累的较完善的导引功。

通过“洗、梳、揉、搓、松、按、转、磨、蹲、摩、吐、调”等十二势,能起到通调气血、减轻劳损、纠正动静力失衡,恢复脊柱平衡的作用,减轻颈椎病患者躯体症状的同时,能显著改善不良情绪。

中药熏洗疗法是中医独具特色的治疗方法,最早记载于古文献《五十二病方》,是中药借助热力经皮肤直接作用于患部的一种治疗方法,可起到活血化瘀通络、温经散寒解痉的作用。

现代医学认为,该疗法能够利用药物加水煮至沸腾后产生的气体熏蒸局部患处,通过药物和热力的作用促进机体血液循环,扩张皮肤微小血管,加速局部组织对药物的吸收,促进组织炎性递质及水肿液的吸收,从而达到治疗疾病的目的。

骨性关节炎属中医学“骨痹”范畴,病因病机主要为老年患者肝肾亏虚。肝主筋,肾主骨,肝肾亏虚则筋骨不固,关节受劳损、创伤或风寒湿邪侵袭,则局部寒湿凝滞、气滞血瘀而发病。

组成:当归15克、泽兰9克、虎杖15克、续断9克、红花15克、伸筋草15克、透骨草15克、延胡索15克、木瓜15克、鸡血藤15克、积雪草15克、桂枝9克、制川乌9克、刘寄奴9克、紫荆皮9克。

薰洗方法:将药物放入纱布包,放入器皿中,加水2000-3000毫升,煮沸。将药液倒入桶内,患者端坐,用药水的水蒸气熏蒸患处。待水温能接受(40-50℃),将患肢浸泡入药液中,用纱布包或毛巾蘸药液热敷患肢关节。每次20-30分钟,每日1次。5天为1个疗程,治疗2-3个疗程。

施杞教授提倡“方证相应”,主张在保持中医辨证论治个体化特色治疗的基础上,不断探索同种疾病共性的证治规律,强调“辨病论治”,主张“同病类证”“同病类治”“同病异治”,所创之筋痹方、脉痹方、调身通痹方等合牛蒡子汤共十三方,已为门诊治疗颈椎病及其他慢性筋骨病常用协定方。现择其中应用最广的三方以饟同道。

1.筋痹方(圣愈汤合身痛逐瘀汤加减)

组成:生黄芪、当归、生白芍、川芎、生地、柴胡、乳香、羌活、五灵脂、秦艽、香附、川牛膝、地龙、炙甘草

功效:活血祛瘀,祛风除湿,通痹止痛

临床经验:主治各类筋骨病急性期疼痛激烈或久治不愈者。常用于神经根型颈椎病急性发作者。

2.调身通痹方(圣愈汤合独活寄生汤加减)

组成:党参、当归、白芍、川芎、熟地、柴胡、白术、独活、秦艽、防风、桂枝、茯苓、杜仲、川牛膝、狗脊、细辛、炙甘草

功效:祛风湿,止痹痛,益肝肾,补气血

临床经验:慢性筋骨病之亚急性期,痹证日久,肝肾两虚,气血不足所见腰膝疼痛、痿软、肢节屈伸不利或麻木不仁。

3.脉痹方(圣愈汤合天麻钩藤饮加减)

组成:炙黄芪、川芎、柴胡、天麻、钩藤、茯神、石决明、山栀、黄芩、益母草、夜交藤、川牛膝、秦艽、羌活

功效:益气活血,平肝熄风,舒筋通络

临床经验:用于椎动脉型颈椎病肝阳偏亢,肝风上扰所致颈项疼痛,头痛,口苦,眩晕,血压增高,耳鸣目涩,多梦失寐,听力下降。部分病人有面部一侧发热,出汗异常,严重的有昏厥猝倒。

“纠正动静力失衡,恢复脊柱平衡”是防治颈椎病的关键:

保持良好的体位,防止关节和肌肉僵硬;

适当运动,保持关节灵活和肌肉结实有力;

防止外伤,注意颈肩保暖,避免风寒湿侵袭;

劳累、吸烟、酗酒诱发的慢性咽炎也会导致颈椎病发生,因此需要戒烟、积极防治急慢性咽喉炎。

门诊时间:

周二下午(隔周):中医专病

周五下午:中医专病/名中医(施杞)

门诊地点:

罗秀路1139号三楼中医专家诊室

欢迎本市卫生健康工作者投稿,相关科普文章与视频等经所在科主任审阅后,投稿至单位宣传部门,经宣传部门提交“健康上海12320”。