在梅陇二村,有一面“倔强”的老墙——30年来任凭风吹雨打,墙皮斑驳、杂草丛生。如今,这面“有故事”的墙终于迎来华丽转身!经过居民和孩子们的联手改造,它披上了色彩斑斓的“新衣”,成了居民们争相合影的“文化地标”。

从“珊瑚树墙”变身文化墙

梅陇二村小区里有一面100米长的围墙,历经30年风雨,早已斑驳不堪,墙缝里成片的珊瑚树,远远望去像一幅“天然生态画”。去年年底,小区迎来改造工程,居民们提议:“是否能改造成一面文化墙,给老小区增添点文化氛围!”

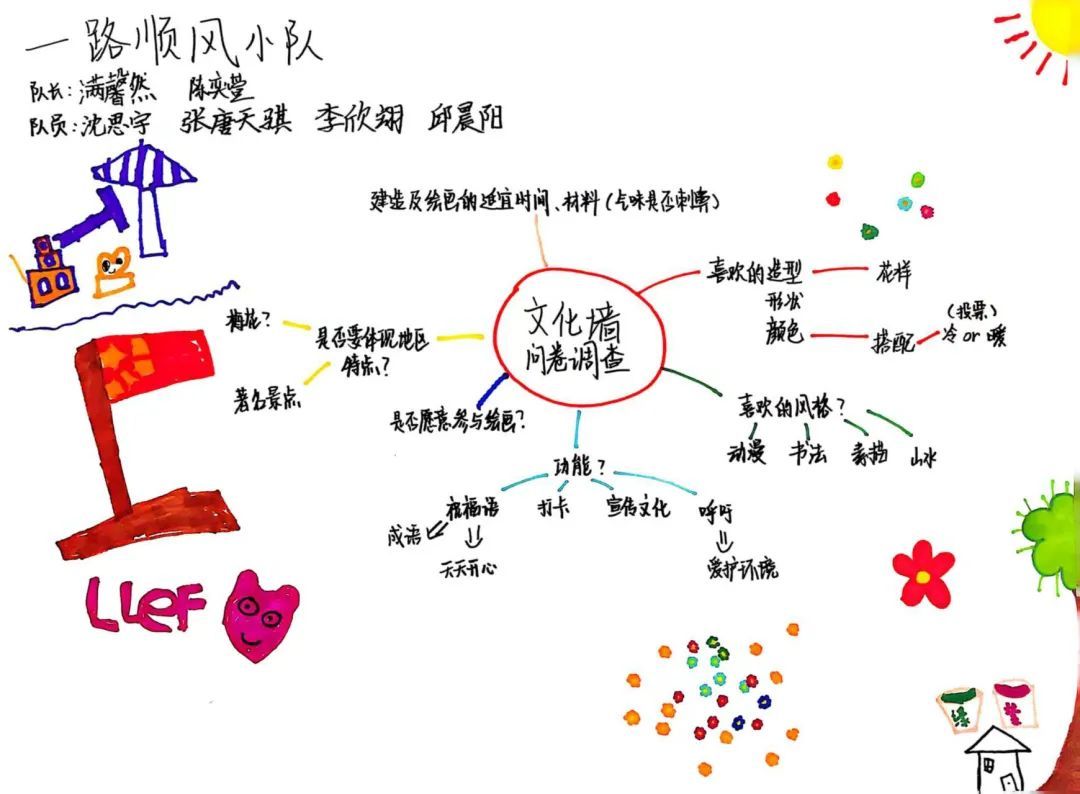

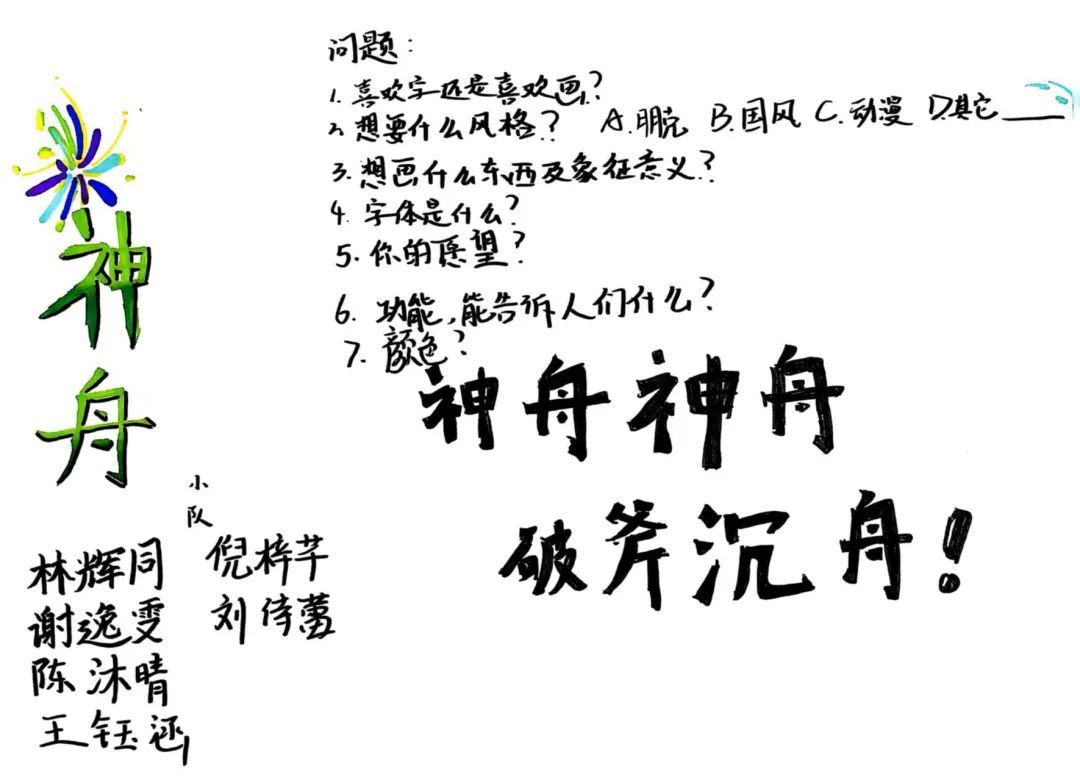

这一想法很快得到居委会和业委会的支持。1月初,社区和华东理工大学附属闵行梅陇实验学校携手,启动了“幸福漫墙,共绘‘梅’好”文化墙绘制项目。学校将这次改造作为研学项目,让小学部和中学部的同学们混龄组队,设计调查问卷和访谈提纲,深入社区调研居民需求。

梅子香记者团的8名小记者还走进社区,采访了老中青三代居民,挖掘文化墙的创作“密码”。上海市劳动模范戴奶奶笑着说:“我觉得色系可以温暖一点,展现出社区的温暖和活力。”最终文化墙用艳丽的暖色系展现了梅陇社区与学校间的过去、现在和未来图景。共有1197名学生和200余名党员、居民、社区志愿者历时7个月参与问卷、座谈和方案讨论,只为用一面墙展现多样的梅陇生活。

60双手共绘梅陇的过去现在和未来

7月的阳光炙烤着粉刷后的老墙,32双小手和28双大手分成了12个小组在白墙前提笔作画,酷暑天也难掩孩子们的热情:“老师!我的力波大烟囱画好啦!”

孩子们的手绘稿经过多次修改后终于定稿,墙面上,三大主题板块渐渐清晰:最先映入眼帘的是梅陇往昔的田园诗篇。田埂上,老人们弯腰侍弄着青翠的作物,竹篮里盛着刚摘下的瓜果,大家你一言我一语聊着家常。再往前,时光的笔触转向鲜活的当下。力波大烟囱矗立在天际线下,见证着城市的变迁。锦江乐园的摩天轮缓缓转动,将欢声笑语撒向四周。社区公园里,居民们或在健身器材上舒展筋骨,或牵着宠物漫步闲谈。最后的篇章,是充满朝气的未来剪影。科技社里,孩子们围在实验台前专注钻研,篮球场上,少年们纵身跳跃、奋力投篮,还有冰球馆内的迅猛滑行、击剑场上的敏捷交锋……

整面墙以细腻的笔触串联起梅陇的过去、现在与未来,在家庭、学校、社区的共同描绘中,一幅交织着田园记忆、都市温情与青春梦想的美好图景徐徐展开。

画作中,最温馨的是一棵“手印树”,这是社区居民和学生们共同按下的手印。角落里,有个1岁孩童的稚嫩掌印,像一颗刚冒头的新芽,为这棵凝聚着大家温度的“生命之树”,刻下了最柔软的纪念。

对于这道充满新意的墙面,居民们难掩喜悦之情:“平时进出小区都会经过这里,如今看着自己参与创作的作品完整呈现,心里真是满溢着自豪感。”

文化墙助推“家校社”共建

值得一提的是,此次墙面改造的全部经费均来自学校的专项支持,这一举措不仅让社区环境焕然一新,更生动诠释了“社校联动、共建共享”的美好理念,为社区与学校的协同发展写下了温馨注脚。

通过这次活动,让社区、居民志愿者和学校的关系更加紧密。社区还为参与活动的孩子们取了一个可爱的名字——“梅子糖”:“梅”代表梅陇四居、华理梅陇,“子”代表学子,“糖”既象征甜蜜,也谐音“议事堂”,寓意社区治理的“甜度”会不断提升。未来,社区还会和学校再度合作,举办嘉年华活动、趣味运动会、义卖和文艺表演,进一步推动“家校社”共建。

梅陇第四居民区党总支书记蔡芸感慨道:“这样的活动让孩子们更有归属感,让家庭、学校和社区的联系更加紧密。”这面文化墙就像画龙点睛之笔,为老小区注入了新的活力。居民们满意地说:“它不仅是墙,更是我们梅陇二村的‘幸福密码’!”

终审:刘垦博

转载请注明来自今日闵行官方微信