穿透阴霾

照亮归途

心理咨询师手记

民警白景瑞

我是周浦监狱民警白景瑞,具有二级心理咨询师和监狱高级矫治师资质。高墙里,我每天面对的是被定罪却同样渴望被看见的灵魂。他们心里的困顿各式各样,但大多选择沉默。我的职责,是倾听那些未被言说的创伤,并尝试点燃一束微光。

刘某入监时,档案上“极高风险”的标注令人警觉。24岁,有自杀史,多项指标异常。监区同事反馈他“不言不食不眠”“终日静坐”——这一切,都指向重度抑郁与潜在的自杀倾向。

民警开展罪犯心理评估量表数据收集

第一次见面,刘某始终低头,双手紧握,身体微颤,呈现明显的防御姿态。我没有急于进行结构化访谈,而是采用“陪伴式倾听”,静静地坐在他身边。有时,这种“非言语支持”可能比语言更有力量。

这样的“无语”状态持续了二十分钟……他突然开口,声音很轻但能听清:“活着太累了……” 这句话,字字千钧。我迅速结合刘某档案和表现出的一些指征数据,用专业量表“SPS”进行评估,确认他已处于“高危临界”。我知道,这是一场与时间的赛跑。

穿透阴霾 / 照亮归途

民警组织心理团训座谈

建立信任,是从共情开始。翻阅他的“自传”材料,一句话反复出现:“反反复复三十多年,我一直活在痛苦里。”原生家庭中父亲的酗酒、母亲的多病,使他自我价值感极低。

但另一句话触动了我:“我自己作的果我自己吃。”——哪怕再微弱,那也是责任的萌芽。

民警组织罪犯心理团训

干预方案包括每周两次认知行为治疗CBT,帮助他识别和重构负面思维;渐进式肌肉放松训练有助缓解焦虑;推荐阅读《平凡的世界》,引导他从励志故事中汲取力量。

真正的转折,源于一只叫“十五”的猫。一次会谈中,他突然问:“您说,我家的橘猫还记得我吗?”我立刻捕捉到这个情感联结点,联系家人寄来了照片。当他接过“十五”的照片时,这个一直压抑情绪的男人,哭了。那是封闭心灵第一次决堤。

穿透阴霾 / 照亮归途

白景瑞对刘某开展心理咨访

三个月的系统干预后,刘某的抑郁症状明显缓解,危险系数显著下降。但我明白,真正的治愈需修复他与重要他人的联结。我鼓励他给母亲打亲情电话——之前他一直抗拒,是典型的回避型依恋。

8月的一天,我决定再次尝试家庭治疗介入,经过前期“治疗同盟”建立,他接受了我的建议。电话接通的那一刻,他哽咽道:“妈,是我……” 另一端传来母亲颤抖的声音:“我等你回家。”这句话,打破了他多年来筑起的厚厚心墙。挂断电话时他已泪流满面:“原来还有人等我。”

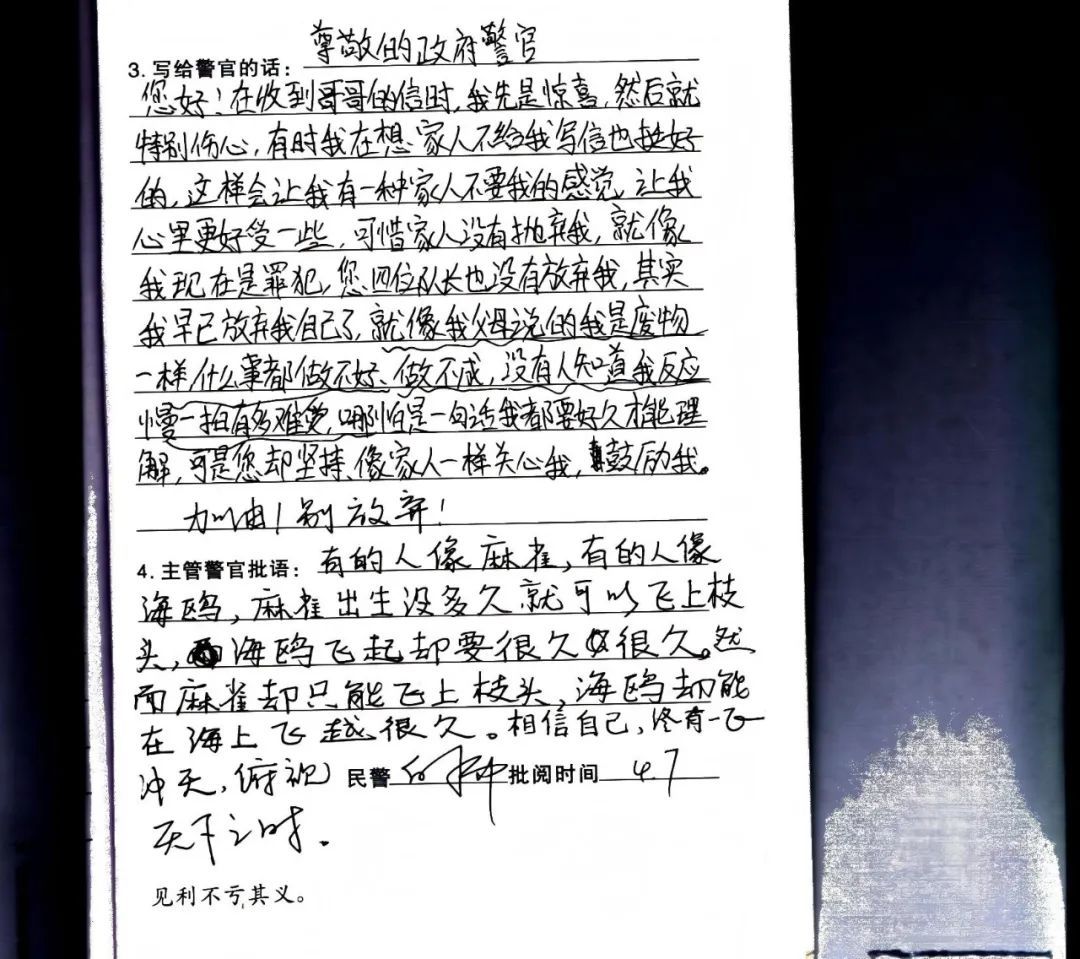

刘某写给民警的话

后来,他逐渐融入心理团训。在日记中他这样写:“黑暗不可怕,因为总有人愿为你点一盏灯。”

我常常想起人本主义心理学家罗杰斯的理念——真诚、无条件积极关注和共情是建立咨询关系的三要素。每一个走进咨询室的罪犯,带来的不仅是对犯罪的悔恨,更是未被看见的创伤。我的角色不是评判,而是以专业和真诚,陪伴并指引他们穿越迷雾,寻找归途。

正如刘某在周记最后写的:“在我最黑暗的时刻,白警官的聆听、安慰和引导,犹如一道光,不刺眼却温暖,照亮我走出深渊。”

穿透阴霾 / 照亮归途

【心理咨询师手记】心理矫治,是一场用专业、耐心与爱心陪伴的旅程。而我愿意继续走下去——因为每一个迷失的灵魂,都值得被正确指引,都可以拥有重新开始的机会,这就是监狱“改造人”的意义。

为您推荐(点击阅读)

1、高墙里的“解忧密码”:矛盾调处机制这样运行!

2、【悟心】一朝犯罪,终身痛苦;弃恶扬善,余生不输

3、8.15!光影里的法治课,唤醒他们的爱国心!

编辑:汤颖杰

供稿:周浦监狱 谢晓逸

长

按

关

注

了解更多上海监狱“故事”