家门口的养老服务有多暖?在平凉路街道,近3万名老年人正用幸福笑容,勾勒出“原居安老”的美好图景。这份“触手可及的温暖”是如何炼成的?今天,让我们跟随记者,一起去平凉路街道居家养老服务中心看看~

01

把空间盘活,社区食堂变课堂

“以前来社区长者食堂只是吃饭,现在还能学做菜、听健康课,老朋友聚在一起很热闹。”霍山路“熊猫饭堂”社区长者食堂里,罗阿姨的话揭开了街道“空间盘活”的巧思。这一创新实践,也正是街道居家养老服务中心作为“枢纽站”、拓展服务场景的生动体现。

打破“场地功能单一”的局限,社区长者食堂在非用餐时段“变身”为多功能养老空间:大厨化身“生活导师”,教切菜手法、火候把控,老人们边学边唠,技能与快乐双丰收;健康课堂定期开讲,高血压、糖尿病预防知识通俗易懂,健康关怀常伴左右。

今年以来,这里已举办了10余场为老服务综合活动。“大厨月月课堂”也将持续上新,推出美味点心教学。社区空间服务潜力深挖,成了老人们的“欢乐聚集地”。

02

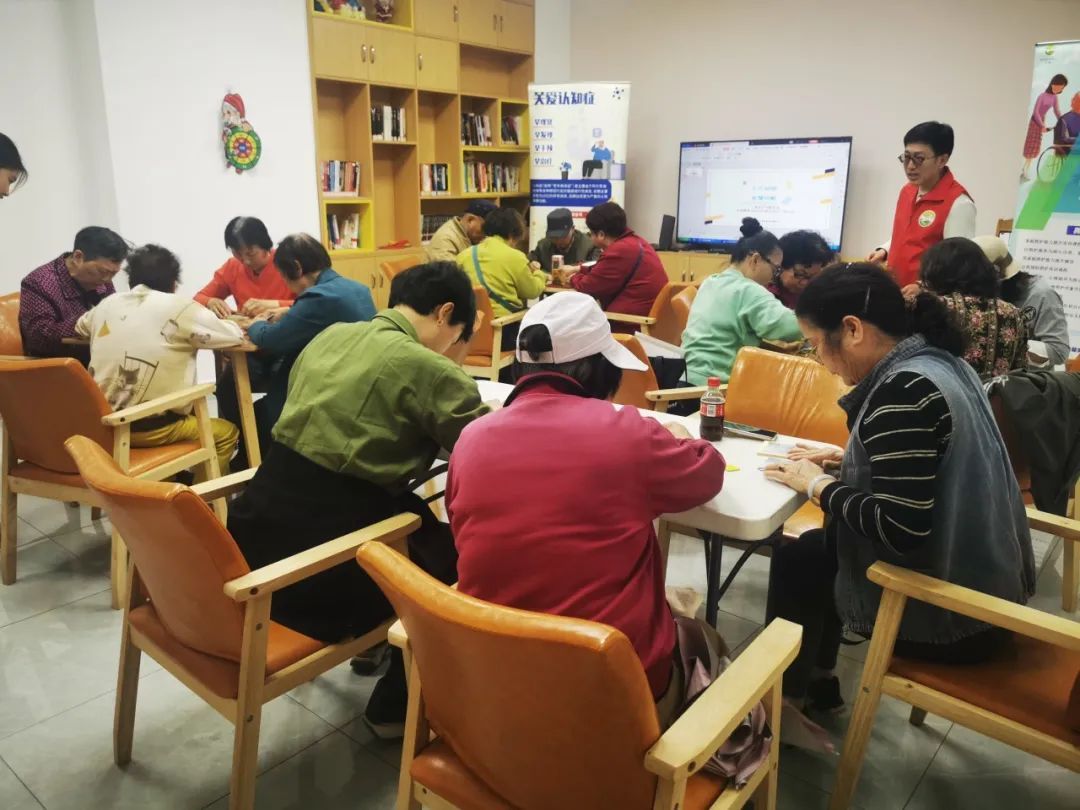

关爱认知障碍老人,提供可复制温暖方案

“现在母亲能自己在小区散步,还有护工定期上门,我终于能安心上班了。”姚奶奶女儿的感慨,道出了无数认知障碍家庭的心声,也为街道居家养老服务中心的认知障碍特色服务提供了生动注脚。

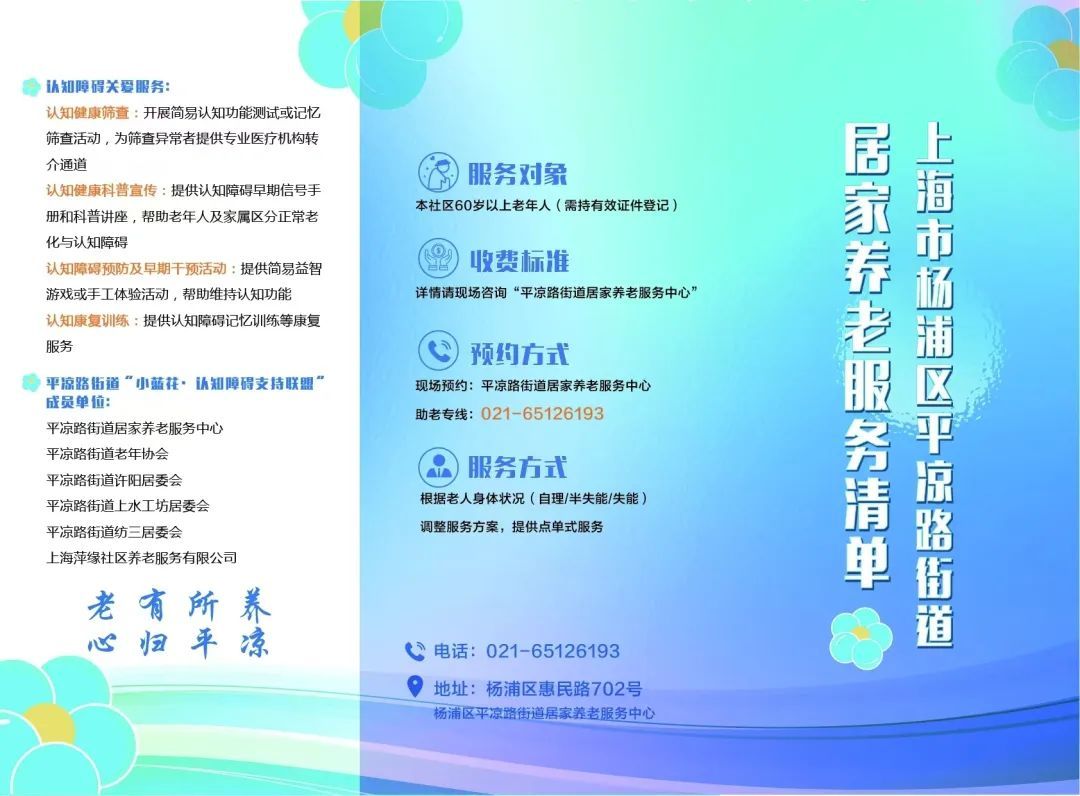

作为居家养老服务的“枢纽站”,街道居家养老服务中心特别推出认知障碍友好服务清单,将认知障碍关爱模块嵌入居家养老服务,把“筛查—科普—干预”全流程融入日常。

通过认知障碍筛查,像姚奶奶这样的老人被及时发现。专业团队上门评估后,定制化服务随即跟上:记忆卡片、生活场景小游戏帮老人强化记忆;“老照片分享会”“渐进式放松训练”疏解负面情绪;开展家属“照护课堂”,教授制作记忆提示卡、使用防走失设备,让照护从“凭感觉”变为“讲科学”。

4周干预后,姚奶奶不仅能自己从小区门口走回家,焦虑情绪也明显减轻。如今,姚奶奶常念叨“要去社区找老伙计聊天”,家属也因护工定期上门,终于卸下了沉重的照护压力。

从个案到体系,街道居家养老服务中心已形成认知障碍老人“专业机构干预—社区持续支持—家庭日常照护”的服务闭环,为更多认知障碍家庭提供可复制的温暖方案。

从“空间盘活”的资源巧利用,到认知障碍特色服务的全流程守护,平凉路街道居家养老服务中心始终锚定“幸福养老”目标,将“养老服务在身边”的承诺落到实处。

文字 | 陈涛

图片 | 陈涛

编辑 | 文茜婷

*转载请注明来自上海杨浦官方微信

(点击图片查看)