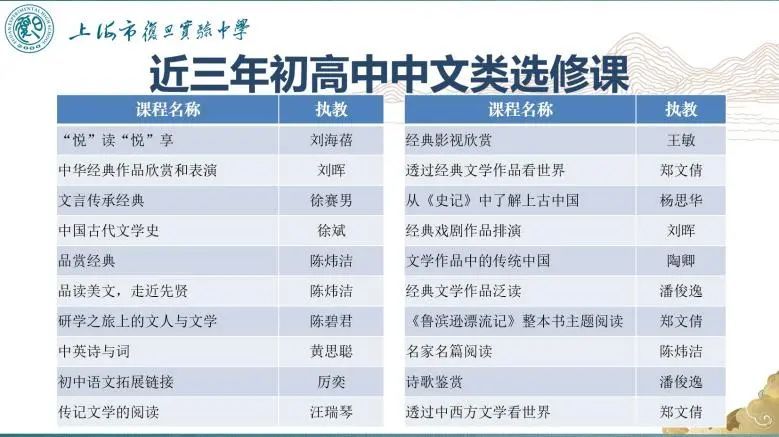

从最初《三字经》的晨读起步,到构建起“课堂-活动-家庭-社会”的立体化育人网络,回望二十余载的经典诵读耕耘路,上海市复旦实验中学走出了一条传统文化创新传承的特色之路。 让我们走进这所校园,感受学校如何从“读经典”走向“创经典”,见证传统文化与青春生命的美丽相遇。 01 课堂革命:构建“一经三纬”诵读体系 在上海市复旦实验中学,经典诵读不是简单的“读背记”,而是一场贯穿七年的文化浸润工程。学校独创的“一经三纬”诵读模式——以诵读为主线,根据年级段铺设三级目标,让不同年龄段的学生都能找到属于自己的经典打开方式。 预备年级和初一年级学生从《三字经》《弟子规》起步,点燃文化兴趣;初二至初三年级学生以课本为轴心拓展《论语》《孟子》选读,夯实文学根基;高中生则开展唐诗宋词专题研读,深化审美素养;全校通过《“悦”读“悦”享》等选修课程深入体会经典作品的审美意蕴。 这种阶梯式、系统化的培养模式,让经典教育更加契合青少年认知发展规律。 02 跨界融合:打造“思政+中医药”的经典新课堂 今年,学校党总支与上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院开展基于党建联建的课程共建,共同开发“问道岐黄”特色课程。这门以中医经典阅读为基础,融合思政教育、劳动教育的创新课程,成为学校读书行动的新亮点。 “原来《黄帝内经》里‘上医治未病’的思想,和现在我们提倡的预防为主理念一脉相承。”同学们在课后感慨。这门课程不仅让学生接触中医典籍,更通过种植中草药、制作香囊等实践活动,实现“经典诵读—文化理解—劳动实践”的育人闭环。 03 活动赋能:让经典在活动中焕发新生 经典诵读在上海市复旦实验中学绝非停留在课堂的“纸上谈兵”,而是深深扎根于师生日常生活的文化实践。 学校通过多元化活动搭建展示舞台,课本剧让《鸿门宴》的历史场景重现;音诗画赋予《江城子·密州出猎》以青春韵律;暑假的“诵读打卡”活动中,98%的参与率印证了经典的生命力。 连续五年举办的“春耕诗会”已成为上海市复旦实验中学教育集团的文化品牌。学生们在油菜花田间朗诵原创诗歌,以现代方式诠释“耕读传家”的传统文化。2025年,诗会共征集学生原创诗歌158篇,多件作品被收入社区文化墙,推动校园文化向社会传播。 04 师资筑基:培育经典教育的“文化使者” 要让经典教育真正落地生根,师资队伍建设是核心保障。学校创新采用“请进来+走出去”的培养模式。 在校内培育方面,组建“唐调吟诵”教研团队,由骨干教师牵头,师从名师,系统研习“唐蔚芝先生读文法”这一非遗吟诵技艺,将传统声韵技法有机融入日常教学,使经典文本焕发声音的魅力。同时,邀请上海楹联学会专家到校指导,共同研发《格律之美》校本课程,构建特色教学资源。 在对外交流方面,自2020年获评“上海楹联学会联教基地”以来,学校持续选派教师参加“楹联学步”研修班、《近体诗词格律研习》等专业培训,要求每位语文教师至少精通一种经典文化的传承形式。这种系统化的师资培养机制,为经典教育质量提供了坚实保障。 站在新时代的教育坐标上,上海市复旦实验中学正以更开阔的视野谋划经典教育的未来发展。学校正在筹建“经典诵读体验馆”,期待为学生们打造沉浸式经典学习空间。同时,学校将进一步研发更丰富的校本课程群,让传统文化与现代教育深度融合。刘刚校长表示,“我们不仅要培养学生‘读经典’的能力,更要激发他们‘创经典’的勇气。”

文字 | 成佳佳 编辑 | 文茜婷 陆顺吉(实习生) *转载请注明来自上海杨浦官方微信 (点击图片查看)