编译:公子欣

在自然界中,有一种生存策略堪称演化的神来之笔——贝氏拟态(Batesian Mimicry),即无害生物通过模仿有毒或难吃生物的外形,吓退捕食者从而获得生存优势。

但一个困扰演化生物学家多年的问题是:为何拟态生物的模仿精度差异巨大?有些近乎完美,有些却粗糙不堪?

一项最新发表在《自然》的研究,利用3D打印技术构建虚拟拟态表型,首次系统绘制出贝氏拟态的适应景观,为解开这一谜题提供了全新视角。

从自然选择理论看,拟态越精确应越容易存活,为何自然界仍存在大量“不完美拟态”?

面对传统研究方法的局限,英国诺丁汉大学Christopher和同事另辟蹊径,将3D打印技术引入实验。

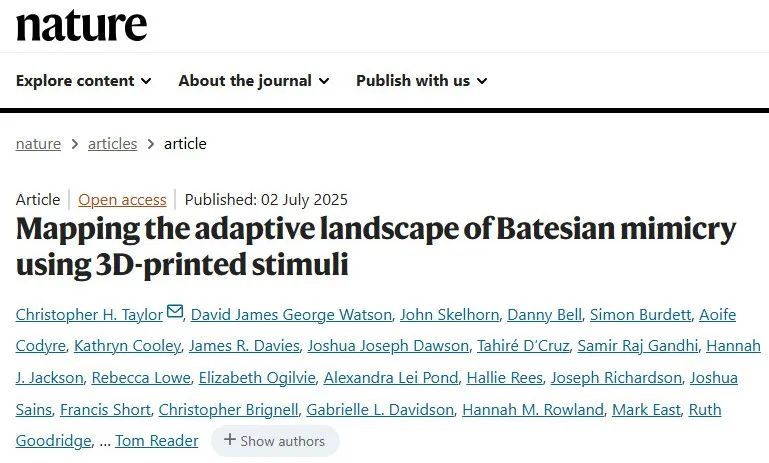

他们对真实的胡蜂和不同拟态精度的食蚜蝇进行3D扫描,构建数字模型,并通过算法生成介于两者之间的11种“过渡形态”,比如25%食蚜蝇特征+75%胡蜂特征的混合表型。随后,利用HP Jet Fusion 580机器,以聚酰胺12粉末为材料,打印出全彩3D模型,精度达到0.1mm,甚至连昆虫体表的细微纹理都能完美复现。

借助这些“虚拟虫子”,研究人员得以探索自然界中不存在的拟态表型,测试不同模仿程度下生物的生存优势,从而绘制出完整的贝氏拟态适应景观,也就是不同拟态精度对应的生存优势曲线。

研究团队选取了两类关键捕食者进行实验:视觉敏锐的大山雀,以及螳螂、跳蛛、蟹蛛等无脊椎动物捕食者。

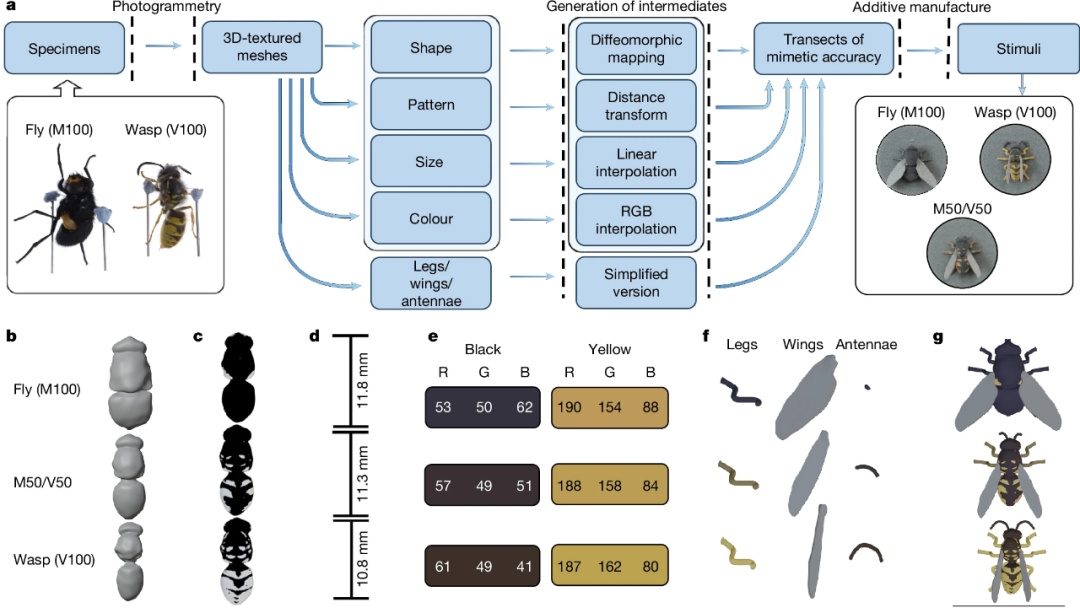

在对大山雀的实验中,研究人员在剑桥Madingley森林设置喂食站,训练大山雀辨别“有奖励的食蚜蝇模型”和“无奖励的胡蜂模型”。结果发现,大山雀的视觉极其敏锐,能精准区分0.1mm级的形态差异,对75%胡蜂相似度的拟态模型,攻击率比50%相似度的低40%。而且在影响避敌效果的因素中,颜色的重要性远超大小和形状,这也解释了为何拟态生物通常会优先模仿目标物种的颜色。

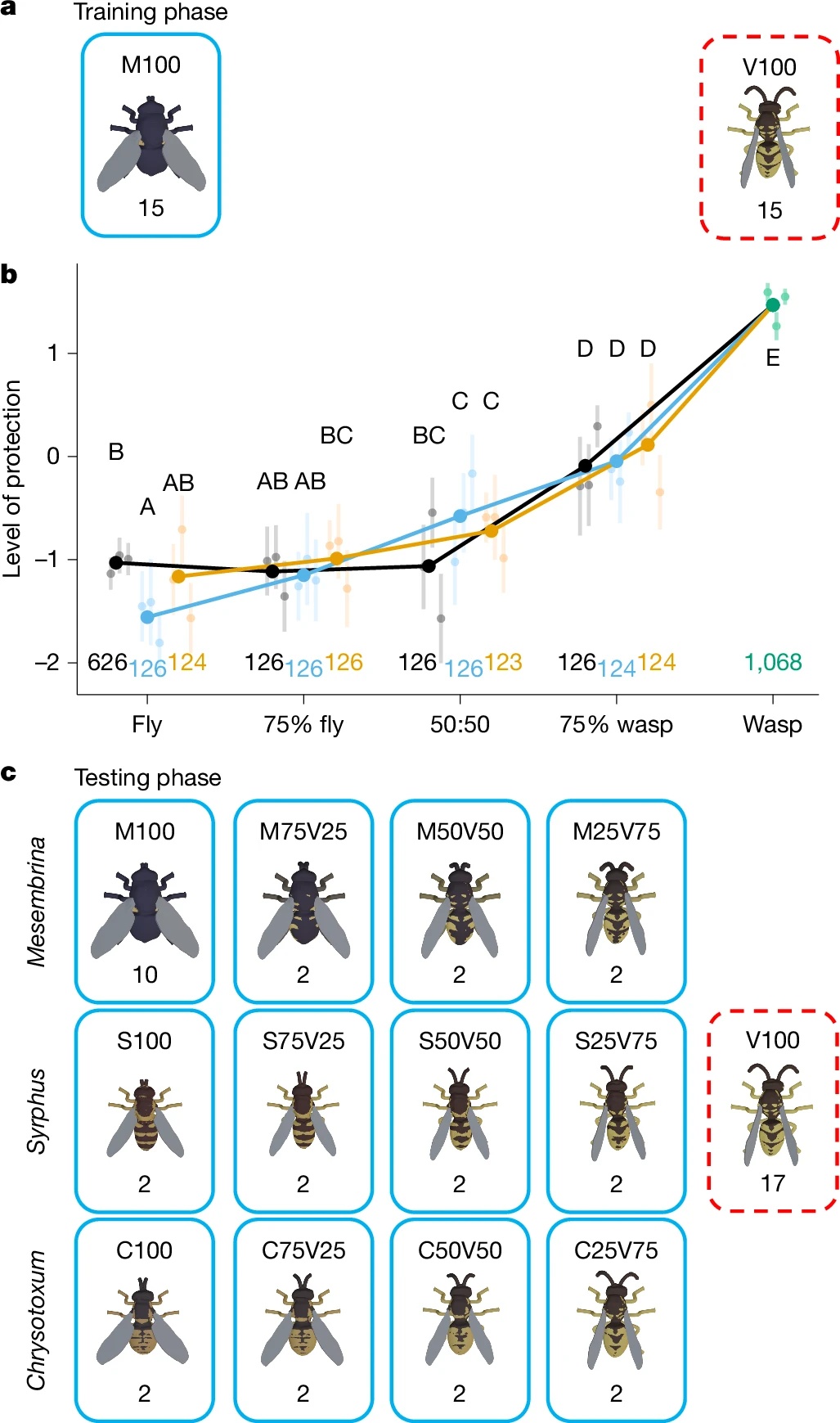

而在对无脊椎动物捕食者的实验里,通过负强化训练(攻击胡蜂模型会被触碰惩罚),研究人员发现它们对拟态的反应各不相同:螳螂对50%相似度的拟态就会明显回避;跳蛛则需要75%以上相似度才会犹豫;蟹蛛最不挑剔,对50%以上相似度的拟态几乎完全回避,这可能与其较低的视觉分辨率有关。

综合实验结果,研究团队得出了一系列重要结论:

捕食者认知能力的差异,造就了自然界中拟态精度的梯度分布。视觉敏锐的鸟类推动拟态向高精度演化,而视觉分辨力低的昆虫捕食者,则为中等精度拟态提供了生存空间。在同时存在鸟类和螳螂的环境中,50%精度的拟态虽然骗不过鸟类,但能唬住螳螂,依然可以降低被捕食风险。

此外,研究还打破了“多模型拟态更优” 的假设。实验显示,同时模仿两种胡蜂模型的“中间态拟态”,保护效果并不如单一模型的高精度拟态。

同时,拟态精度与生物的其他生存特征存在权衡关系。高精度拟态可能需要改变身体比例,进而导致飞行能耗增加,在资源有限的环境中,这种代价可能会抵消拟态带来的优势。

该研究不仅解答了贝氏拟态的诸多疑问,更为生态保护、生物多样性研究提供了宝贵的理论依据。此外,3D打印技术在生物学研究中的应用,也为未来类似研究开辟了新路径,展示了科技与自然完美融合的无限可能。

数据图及参考来源:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09216-3