来源 | 上海法治报

作者 | 陈颖婷

《上海法治报》2025年7月1日

第A04版:重点

一场由党员先锋点燃、跨越十六载的“生命”接力

“生态债”牵出红树林背后传承故事

“红树林是利在千秋的事业,也许我们这代看不见,但只要成功,子孙就能享受其福泽。”2009年,已故“时代楷模”、全国优秀共产党员、复旦大学党员教授钟扬的话语如星火,点燃了企业家吉临娟心中的热情。尽管未见盈利曙光,钟扬身上那份超越时代的党员担当,让她毅然踏上了拓荒之路。

2025年,“浦东公益检察红树林生态修复基地”方案落地,热带海岸的卫士终在申城扎根。这份绿色契约背后,是一场由党员先锋点燃、跨越十六载的生命接力。

近日,记者来到上海南汇海滩红树林基地实地采访。当天恰巧是红树正式批量“下海”的日子,聆听着“怕冷”的红树在上海顽强北迁的故事,感受一代代共产党员“功成不必在我,功成必定有我”的精神传承……

泥浆案牵出“生态债”

红树林成“等量修复”最优解

日前,浦东新区人民检察院公益诉讼检察部门收到线索,浦东一河道内出现大量泥浆淤积,调查发现是某公司违规排放工程泥浆所致。经查,项目工程总包方单位未尽到严格审核义务,将项目发包给工程公司后,没有监督该公司办理建筑垃圾处置证,工程公司又将泥浆运输工作交由无资质的运输公司。运输公司通过私设暗管方式向河道内排放大量泥浆。浦东新区检察院一路追责到底,依法责令三家公司连带承担污染环境、生态破坏的民事赔偿责任。这笔三家公司共同赔偿的服务功能损失费可以用于浦东新区同类环境要素的替代性修复。“生态环境损害赔偿金不能简单‘一赔了之’,我们要找到等量甚至超越的修复方案。”检察官表示。

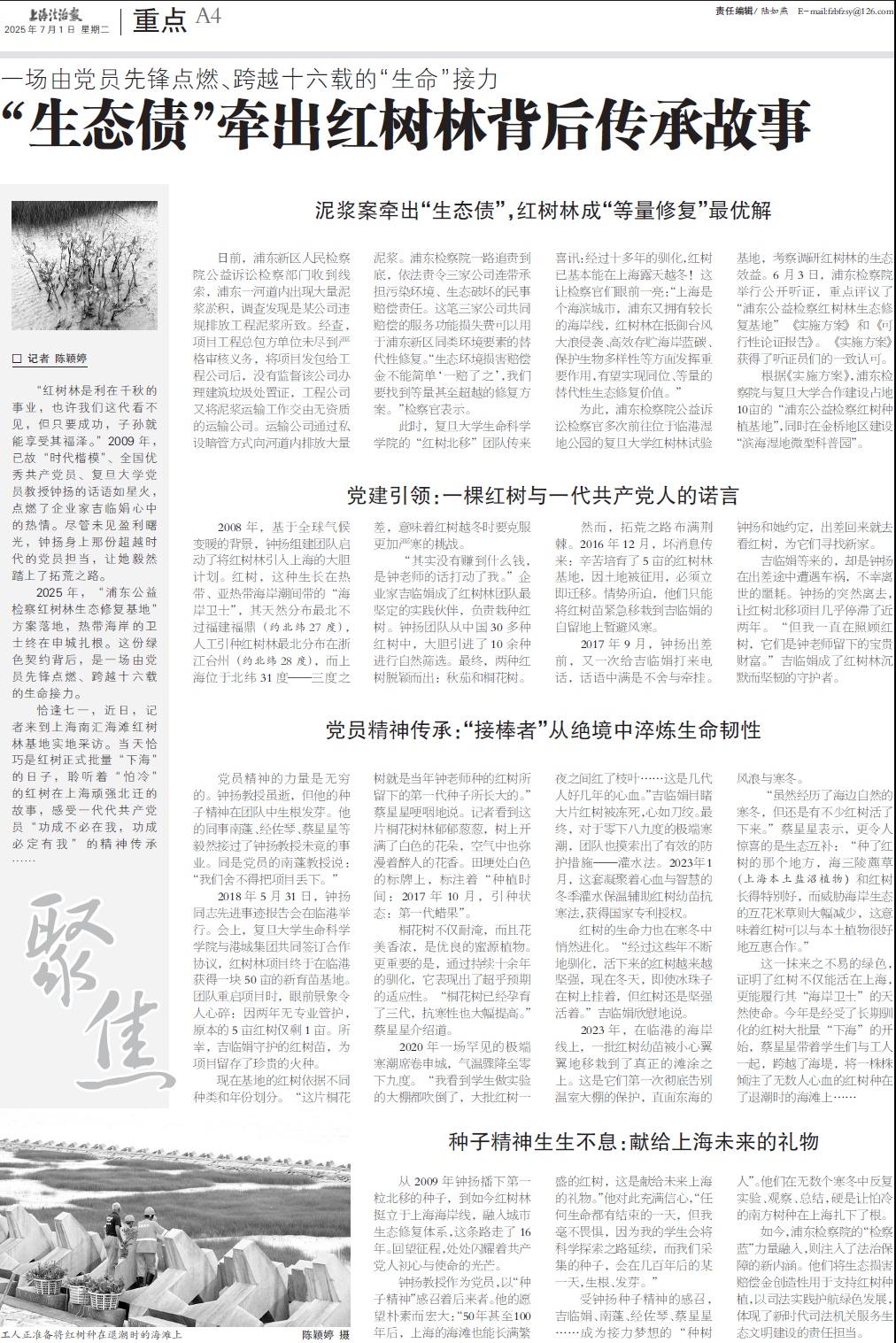

工人正准备将红树种在退潮时的海滩上

此时,复旦大学生命科学学院的“红树北移”团队传来喜讯:经过十多年的驯化,红树已基本能在上海露天越冬!这让检察官们眼前一亮:“上海是个海滨城市,浦东又拥有较长的海岸线,红树林在抵御台风大浪侵袭、高效存贮海岸蓝碳、保护生物多样性等方面发挥重要作用,有望实现同位、等量的替代性生态修复价值。”

为此,浦东新区检察院公益诉讼检察官多次前往位于临港湿地公园的复旦大学红树林试验基地,考察调研红树林的生态效益。6月3日,浦东新区检察院举行公开听证,重点评议了“浦东公益检察红树林生态修复基地”《实施方案》和《可行性论证报告》。《实施方案》获得了听证员们的一致认可。

根据《实施方案》,浦东新区检察院与复旦大学合作建设占地10亩的“浦东公益检察红树种植基地”,同时在金桥地区建设“滨海湿地微型科普园”。

党建引领

一棵红树与一代共产党人的诺言

2008年,基于全球气候变暖的背景,钟扬组建团队启动了将红树林引入上海的大胆计划。红树,这种生长在热带、亚热带海岸潮间带的“海岸卫士”,其天然分布最北不过福建福鼎(约北纬27度),人工引种红树林最北分布在浙江台州(约北纬28度),而上海位于北纬31度——三度之差,意味着红树越冬时要克服更加严寒的挑战。

“其实没有赚到什么钱,是钟老师的话打动了我。”企业家吉临娟成了红树林团队最坚定的实践伙伴,负责栽种红树。钟扬团队从中国30多种红树中,大胆引进了10余种进行自然筛选。最终,两种红树脱颖而出:秋茄和桐花树。

然而,拓荒之路布满荆棘。2016年12月,坏消息传来:辛苦培育了5亩的红树林基地,因土地被征用,必须立即迁移。情势所迫,他们只能将红树苗紧急移栽到吉临娟的自留地上暂避风寒。

2017年9月,钟扬出差前,又一次给吉临娟打来电话,话语中满是不舍与牵挂。钟扬和她约定,出差回来就去看红树,为它们寻找新家。

吉临娟等来的,却是钟扬在出差途中遭遇车祸,不幸离世的噩耗。钟扬的突然离去,让红树北移项目几乎停滞了近两年。“但我一直在照顾红树,它们是钟老师留下的宝贵财富。”吉临娟成了红树林沉默而坚韧的守护者。

党员精神传承

“接棒者”从绝境中淬炼生命韧性

党员精神的力量是无穷的。钟扬教授虽逝,但他的种子精神在团队中生根发芽。他的同事南蓬、经佐琴、蔡星星等毅然接过了钟扬教授未竟的事业。同是党员的南蓬教授说:“我们舍不得把项目丢下。”

2018年5月31日,钟扬同志先进事迹报告会在临港举行。会上,复旦大学生命科学学院与港城集团共同签订合作协议,红树林项目终于在临港获得一块50亩的新育苗基地。团队重启项目时,眼前景象令人心碎:因两年无专业管护,原本的5亩红树仅剩1亩。所幸,吉临娟守护的红树苗,为项目留存了珍贵的火种。

现在基地的红树依据不同种类和年份划分。“这片桐花树就是当年钟老师种的红树所留下的第一代种子所长大的。”蔡星星哽咽地说。记者看到这片桐花树林郁郁葱葱,树上开满了白色的花朵,空气中也弥漫着醉人的花香。田埂处白色的标牌上,标注着“种植时间:2017年10月,引种状态:第一代蜡果”。

桐花树不仅耐淹,而且花美香浓,是优良的蜜源植物。更重要的是,通过持续十余年的驯化,它表现出了超乎预期的适应性。“桐花树已经孕育了三代,抗寒性也大幅提高。”蔡星星介绍道。

2020年一场罕见的极端寒潮席卷申城,气温骤降至零下九度。“我看到学生做实验的大棚都吹倒了,大批红树一夜之间红了枝叶……这是几代人好几年的心血。”吉临娟目睹大片红树被冻死,心如刀绞。最终,对于零下八九度的极端寒潮,团队也摸索出了有效的防护措施——灌水法。2023年1月,这套凝聚着心血与智慧的冬季灌水保温辅助红树幼苗抗寒法,获得国家专利授权。

红树的生命力也在寒冬中悄然进化。“经过这些年不断地驯化,活下来的红树越来越坚强,现在冬天,即使冰珠子在树上挂着,但红树还是坚强活着。”吉临娟欣慰地说。

2023年,在临港的海岸线上,一批红树幼苗被小心翼翼地移栽到了真正的滩涂之上。这是它们第一次彻底告别温室大棚的保护,直面东海的风浪与寒冬。

“虽然经历了海边自然的寒冬,但还是有不少红树活了下来。”蔡星星表示,更令人惊喜的是生态互补:“种了红树的那个地方,海三陵藨草(上海本土盐沼植物)和红树长得特别好,而威胁海岸生态的互花米草则大幅减少,这意味着红树可以与本土植物很好地互惠合作。”

这一抹来之不易的绿色,证明了红树不仅能活在上海,更能履行其“海岸卫士”的天然使命。今年是经受了长期驯化的红树大批量“下海”的开始,蔡星星带着学生们与工人一起,跨越了海堤,将一株株倾注了无数人心血的红树种在了退潮时的海滩上……

种子精神生生不息

献给上海未来的礼物

从2009年钟扬播下第一粒北移的种子,到如今红树林挺立于上海海岸线,融入城市生态修复体系,这条路走了16年。回望征程,处处闪耀着共产党人初心与使命的光芒。

钟扬教授作为党员,以“种子精神”感召着后来者。他的愿望朴素而宏大:“50年甚至100年后,上海的海滩也能长满繁盛的红树,这是献给未来上海的礼物。”他对此充满信心,“任何生命都有结束的一天,但我毫不畏惧,因为我的学生会将科学探索之路延续,而我们采集的种子,会在几百年后的某一天,生根、发芽。”

钟扬(左二)在上海种下红树林

受钟扬种子精神的感召,吉临娟、南蓬、经佐琴、蔡星星……成为接力梦想的“种树人”。他们在无数个寒冬中反复实验、观察、总结,硬是让怕冷的南方树种在上海扎下了根。

如今,浦东新区检察院的“检察蓝”力量融入,则注入了法治保障的新内涵。他们将生态损害赔偿金创造性用于支持红树种植,以司法实践护航绿色发展,体现了新时代司法机关服务生态文明建设的责任担当。