国家医保局6月30日发布提示,

7月1日起,

买卖药品要扫“药品追溯码”,

无码医保不结算。

小编自己拍的

根据此前发布的《关于加强药品追溯码在医疗保障和工伤保险领域采集应用的通知》,2025年7月1日起,销售环节按要求扫码后方可进行医保基金结算,对此前已采购的无追溯码药品,列入“无码库”管理,暂可进行医保结算;2026年1月1日起,所有医药机构都要实现药品追溯码全量采集上传。

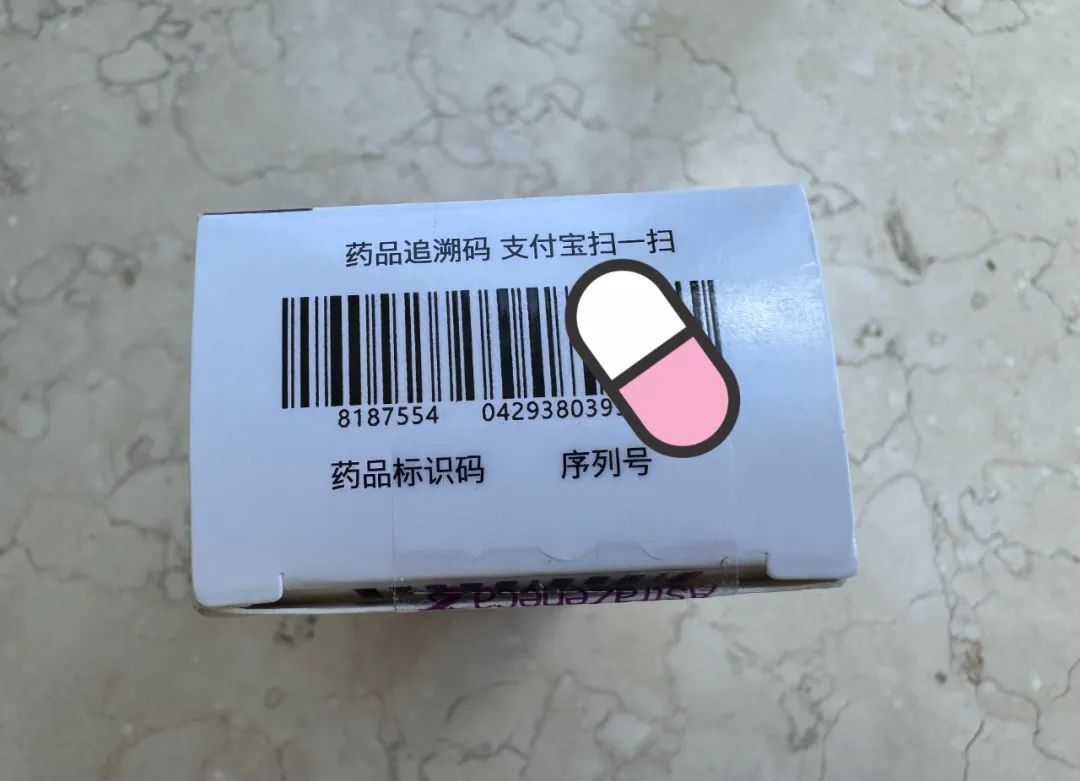

药品追溯码是药品的“电子身份证”,通常由一系列数字、字母和(或)符号组成,标识在药品包装盒的显著位置,是每一盒药品从生产出厂时就被赋予的唯一身份标签。

药品追溯码主要有三个特点:一是具有唯一性。每一盒药品都有唯一的追溯码,不同盒药的追溯码各不相同;正如每个人都有唯一的身份证号码,不同人的身份证号码各不相同。二是应用于“最小包装单元”。药品的每个“最小包装单元”都有各自唯一的追溯码,确保每个“最小包装单元”药品的生产、销售路径都可查询、可追溯。三是具有大数据效应。目前,医保部门正在大力推进药品追溯码采集、应用工作。医保部门采集的追溯码数据越全面、越丰富、越完整,追溯码发挥的效用就越大。

按照有关药品和医保管理规定,一盒药品卖给患者后,就不能再被卖给别的患者,只能卖一次,因此,一盒药品的追溯码,只应有一次被最终销售扫码的记录。若存在多次终端结算扫码记录,则该药品就可能是“回流药”或是被串换销售。

一些不法分子使用医保基金购买药品后,不是自己使用,而是转手倒卖,将药品二次销售甚至多次销售,以骗取医保基金。这种经倒卖的药品被称为“回流药”。

还有一些零售药店向参保人销售洗衣粉、化妆品等生活用品或非医保支付药品,并套用为医保药品进行结算,以达到非法套刷医保基金的目的,这种行为就是串换销售。

这些违法行为,都会导致药品追溯码被重复扫码。在大数据的帮助下,医保部门就能根据药品追溯码提供的线索,对“回流药”、药品被“串换”销售等违法行为实现精准发现、精准打击,守好人民群众的“看病钱”“救命钱”。

不能。《中华人民共和国药品管理法》第五十三条规定“从事药品经营活动,应当遵守药品经营质量管理规范,建立健全药品经营质量管理体系,保证药品经营全过程持续符合法定要求。”第五十五条规定“药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构应当从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品。”

图源:看看新闻

能。国家医保服务平台APP已向全社会开放“医保药品耗材追溯信息查询”功能,所有药店均可使用此模块对购进的药品进行扫码查验,当出现“查询到**次医保药品/耗材销售信息”时,就说明该药品此前已被出售过,极有可能是“回流药”。建议您拒绝收货,记录交易时间、地点、人员特征,保存聊天记录、药品照片、转账凭证等证据,并向有关部门举报。

追溯码重复出现,就一定有违法问题?

不一定。药品追溯码采集数据重复,排除技术问题或者扫码问题外,通常有三种可能性:一是带有正常追溯码的药品被反复“串换”和“回流”;二是药品被不法分子假造,贴上了同样的追溯码;三是生产企业赋码错误,不同的包装上印上了同样的追溯码。

每片中药材、每支口服液都需要扫码吗?

目前不需要。相关部门对中药饮片和院内制剂是没有赋码要求的,这是第一种情况。第二种情况是每一小盒包装单元里面的每一支药是没有赋码的。第三种情况是住院期间的一些散装、片剂,因为没有码,也不需要扫码。

药品追溯码和商品码有什么区别?

药品追溯码和商品码不仅在形态上不同,在功能用途上也不相同。从形态上看,追溯码印刷或粘贴在药品包装盒上,通常由数字、字母和(或)符号组成,一般为标识有“药品追溯码”字样的20位数字。而商品码印刷在药品包装盒上,常见的是“69”开头,由13位数字组成的条形码。

如何扫“药品追溯码”?

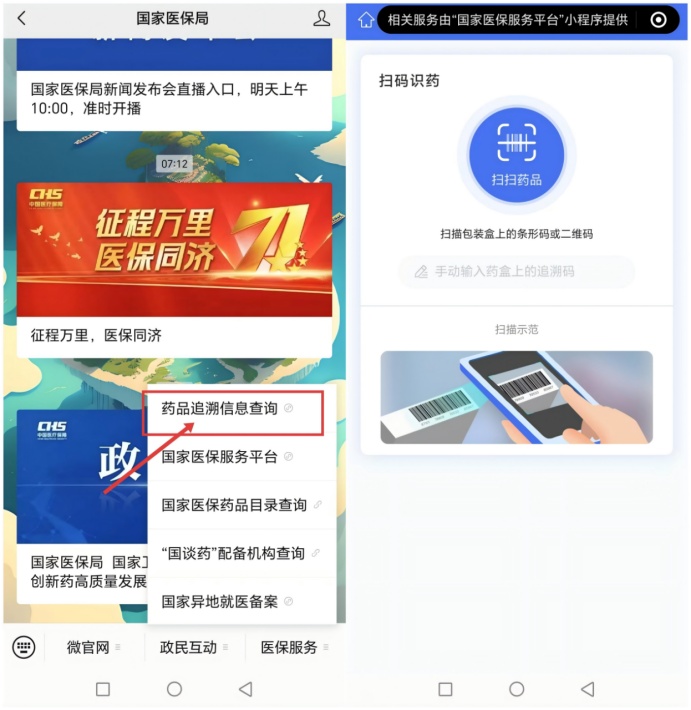

步骤一:进入国家医保局微信公众号主页,点击服务、药品追溯信息查询,进入查询页面;或进入国家医保局微信公众号消息对话页,点击医保服务、药品追溯信息查询,进入查询页面。

步骤二:在“药品信息查询”页面,可扫描药品包装盒上的二维码或条形码进行查询。

步骤三:若显示“未查询到产品销售信息”,建议等两天再次扫码,如还未出现,说明售出机构未扫描该盒药品上的追溯码,可向售出机构或有关部门反映。

显示“查询到仅有1次销售信息”时,如这一次销售正是本人购买的,说明该药品合法合规;如非本人购买,说明该药品此前已被出售过,极有可能为回流药、串换药或假药,消费者可举报并向售出机构索赔。

若显示“查询到有2次及以上的销售信息”,亦可说明该药品此前已被出售过。

需要特别说明的是,如果使用医保部门以外的软件或APP扫描药品追溯码,得到的信息并不是该药品的医保销售结算信息,不适用于以上方法和结论。

编辑:晴晨

本文综合自新华社、人民日报、国家医保局