崇明的夏日午后,蝉鸣声在城桥镇东江社区的林荫道上此起彼伏。一个身影穿梭于东江社区的楼栋间,时而驻足与纳凉的老人攀谈,时而弯腰查看绿化带的整改情况。他就是杜凌云,东江社区党总支书记、居委会主任,被居民亲切称为“小杜书记”的基层党员干部。

杜凌云

17年间,他先后辗转于西门南村居委、东河沿居委、川心街居委、东江居委等六个社区,涵盖了拆迁安置小区、老街小巷、老旧公房以及新建商品房等多种类型。尽管工作岗位多次变动,但他始终坚守“为民服务”的初心,将群众需求置于首位。17年如一日,他以脚步丈量社情民意,用创新思维破解治理难题,在平凡的岗位上,用实际行动诠释着一名共产党员的初心与担当。

江畔归舟

从大厂精英到社区掌舵人

2008年春,家乡情结和对父母的牵挂,让杜凌云在事业上升期毅然选择回到崇明,这位在市区策划过数十场大型活动的“笔杆子”,怎么也没想到自己会和居委会的家长里短打上交道。

“刚来那会,连‘楼组长’是什么都要问老书记。”杜凌云笑着回忆初到基层的窘迫。在老书记手把手的教导下,他试着用家乡话和阿婆们拉家常,骑着“小电驴”穿梭在弄堂里排查安全隐患,撑着伞上门收集社区整改意见……

初入社区工作的杜凌云便遇到了棘手难题。当时他负责的东河沿是典型的拆迁安置社区,居民们从世代耕作的农民突然转变为城镇居民,面对陌生的生活环境,怨言不断:“非机动车停放无序”“物业不管事”“垃圾乱堆放”……杜凌云挨家挨户走访时,总能听到这样的抱怨。

“要让居民适应新身份,得先解决他们的‘心头堵’。”杜凌云带着笔记本在小区里扎了根。他发现,居民们最迫切的需求是完善生活配套。于是,他牵头协调相关部门,在小区内增设非机动车停车棚,推动物业公司建立垃圾分类长效机制,甚至亲手绘制了小区公共设施分布图,张贴在每个楼栋入口。

最让居民们感动的,是他自创的“板凳议事会”。没有会议室,他就搬着板凳坐在楼道口,和居民们围成一圈讨论问题。80岁的施阿婆至今记得,正是通过这种“接地气”的协商,小区荒废的绿地变成了健身广场,杂乱的架空层改造成了便民服务点。“小杜总说,居民的事再小也是大事。”施阿婆说。

潮汐疏堵

创新治理破解民生难题

在川心街这片老街小巷密集的区域,停车难一直是居民最为头疼的问题。居民们常常抱怨,狭窄的街道两旁,车辆随意停放,不仅影响了他们的日常生活,也给紧急车辆通行带来了不便。杜凌云在走访中发现,周边商户白天对停车位需求旺盛,而到了夜晚,这些宝贵的车位却大量闲置,仿佛被夜色吞噬。经过深入考察与研究,杜凌云创新性地推出了“潮汐式停车”模式:协调周边商户和单位错时开放车位,同时降低居民夜间停车费用。老街的停车位周转率提升了数倍,乱停车投诉量也随之急剧减少。“终于可以在夜晚安心地将车停在自家门口,不再担心第二天早上车辆被堵无法出行。”居民黄先生说。

“以前去公交站得绕商业街一大圈,现在出门转个弯就到!”家住东嘉年小区的王女士指着新开通的人行通道感慨,这扇位于小区东侧的智能门禁通道的投用,终结了居民们长达十年的“绕行史”。小区东侧紧邻公交枢纽却因围墙阻隔,居民乘车需绕行数十分钟,居民李先生回忆“拎着菜篮子多走一刻钟是常事,碰上下雨天更麻烦”。通过川心街社区家园共同体服务平台“麟理汇”集中收集诉求后,杜凌云迅速启动共建机制,与辖区单位崇明房地产开发有限公司党支部展开协商,企业党支部当天派人实地查看,第三天就拿出了改造方案。

让居民意外的是社区房地产公司不仅全额承担建设费用,更主动承诺“终身维保”,门禁系统采用太阳能供电,人脸识别模块做了防雨设计,参与方案讨论的居民代表顾先生说:“杜书记细节处都替我们想周全了。”这道被命名为“同心门”的通道源于居民提议“政企同心、党群同心,这扇门就是最好的见证”,如今通道日均人流量超800人次,智能门禁与小区原有安防系统无缝对接,特殊群体还可通过刷卡通行。推着婴儿车经过的年轻母亲笑着展示手机里的通行记录,“从家到公交站只要3分钟,这才是真正的‘出门即达’。”

民心所向

共建共享激活治理动能

2024年7月1日,改造升级后的东江社区党群服务中心正式启用,杜凌云站在焕然一新的服务大厅里,望着墙上“活力东江”四个遒劲大字,思绪回到半年前那个雨夜。当时他带着设计团队在社区连转三圈,雨水顺着伞沿滴在记录着居民需求的笔记本上,洇开了“要有个能避雨的活动室”的笔迹。如今,这个承载着全龄段需求的“社区会客厅”终于落地——晨光中,健身团队在活动室舒展身姿;午间,白领们围坐在共享办公区讨论创业计划;下午,亲子家庭在儿童乐园欢笑,老人们在书画室挥毫泼墨。

在社区党群服务中心改造过程中,杜凌云创新推出“主理人”制度,将规划权彻底交给居民。他带领团队绘制“需求热力图”,通过数十场“江心听语”楼栋恳谈会,收集到七大类百余条建议。“只要是居民需要的,杜书记都会想办法去落实,真正让我们当家做主。”退休老党员周老伯说。

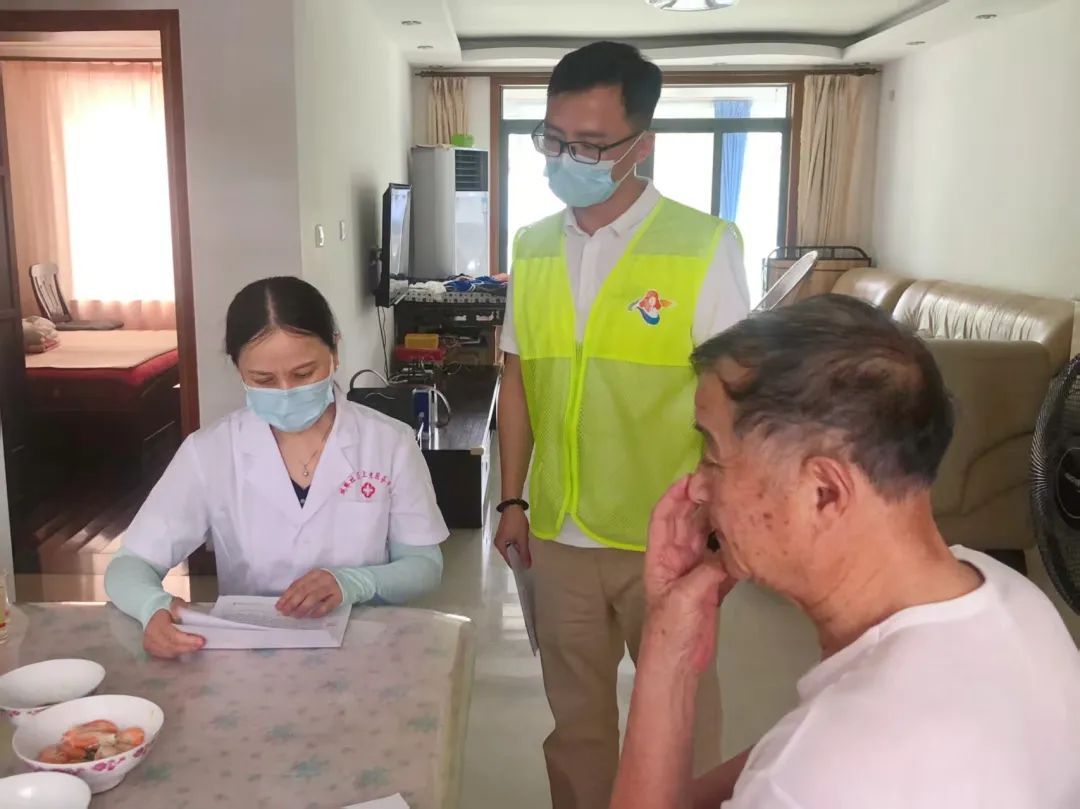

杜凌云深知,要让社区持续焕发活力,必须构建“人人参与、人人负责”的治理生态。为此,他又推出“活力合伙人”计划,通过“技能交换市集”挖掘出数十位社区能人:瑜伽教练朱老师将客厅变成公益课堂,累计服务800人次;“黄阿姨工作室”成立至今已为社区老人提供了130多人次的免费爱心助老服务;外卖骑手小李用“时间银行”积分兑换的绘画课,成为女儿最珍贵的生日礼物……

盛夏的傍晚,社区党群服务中心二楼的舞蹈室里,十余位居民正随着音乐挥动功夫扇,汗水浸透了衣背却难掩笑意;隔壁亲子空间里,年轻父母陪着孩子搭积木、读绘本,欢声笑语在灯光下流淌。三楼的乒乓球室传来清脆的击球声,刚下班的小王擦着汗笑道:“终于不用对着电脑发呆,能运动到晚上八点,太方便了!”这个被居民称作“第二个家”的温馨空间,正是杜凌云推动社区党群服务中心开启夜间延时服务的成果。

如今,东江社区已孵化出15个常态化服务项目,从中医养生到桌游社交,覆盖全年龄段需求。杜凌云还创新推出“1+1”志愿服务体系,由在职党员和居民志愿者共同维护延时服务秩序。志愿者小顾说:“杜书记常说,社区治理不是独角戏,要让每个人都成为主角。”

永远在路上

初心如磐向未来

从西门南村到东江社区,杜凌云的笔记本上记满了居民诉求:302室漏水、5号楼电梯维修基金使用、独居老人送餐服务……17年间,他走坏了十余双运动鞋,手机里存着上千个居民联系方式。当被问及为何能一直坚守时,他指着社区文化墙上的照片说:“看到这些笑脸,就明白坚守的意义。”

在庆祝建党104周年的主题党日上,杜凌云带领老党员重温入党誓词。面对鲜红的党旗,他想起2020年那个暴雨夜背起老人的场景,回忆居民们为智能门禁取名“同心门”时的掌声,听到延时服务中孩子们追逐嬉戏的笑声。这些记忆碎片,拼凑出一名基层党员的初心图谱。

潮平两岸阔,风正一帆悬。在长江与东海交汇处,杜凌云和他的基层故事,仍在继续书写。

编辑:焦倩倩

责编:朱竞华、柯海昕