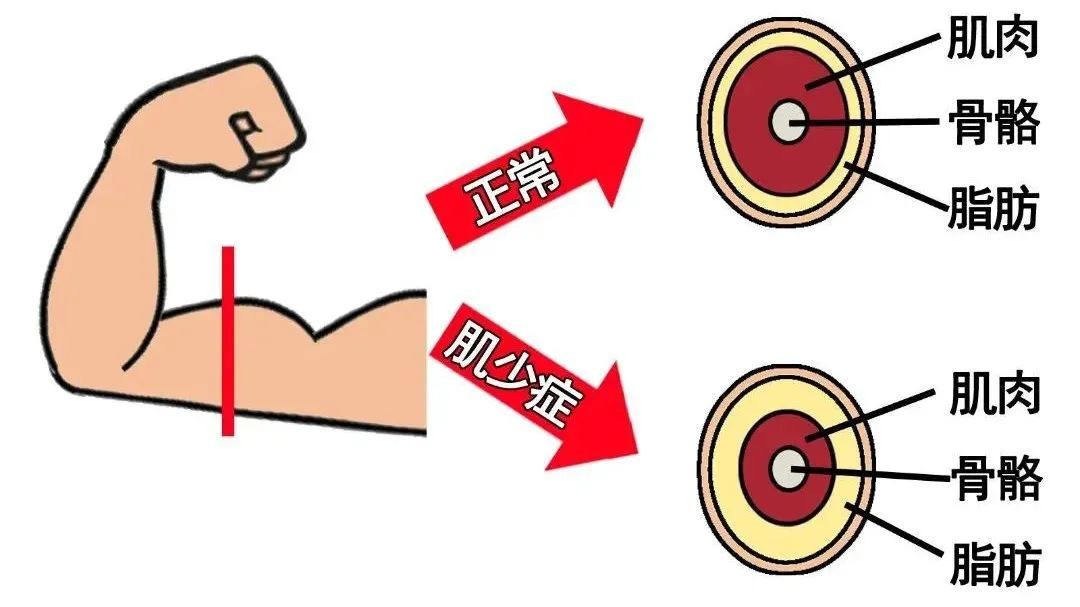

肌少症

是一种与年龄相关的肌肉量减少

肌肉力量下降和/或躯体功能减退的综合征

多见于老年人

又称肌肉衰减综合征

肌肉减少症、少肌症

本期嘉宾

复旦大学附属闵行医院全科医学科

上海市闵行区医学会慢病管理委员会委员 胡梦婷

关于肌少症

肌少症的主要表现包括:

肌肉量减少:通过仪器检测可发现肌肉体积明显低于同龄人。

力量下降:如握力减弱、起身困难、爬楼梯费力等。

功能减退:步行速度缓慢(如6米步行测试时间延长),易跌倒,甚至影响日常活动(如提重物、穿衣)。

肌少症的高危人群包括:

老年人:尤其是65岁以上,年龄增长是主要风险因素。

慢性病患者:如糖尿病、慢性心衰、COPD(慢性阻塞性肺病)患者。

营养不良者:蛋白质摄入不足、维生素D缺乏的人群。

长期卧床或缺乏运动者:肌肉“用进废退”,久坐会加速流失。

激素水平异常者:如睾酮或生长激素水平低下。

肌少症的危害:

对于老年人来讲,肌少症会增加跌倒失能、骨折、严重影响老年人的晚年生活质量,甚至死亡风险;对于家庭来说,肌少症会增加家庭照顾的负担;对于整个社会来说,肌少症会在一定程度上增加医疗资源紧张和公共卫生费用的支出。

如何诊断肌少症?

1.肌肉量检测:采用生物电阻抗分析(BIA)主要通过生物电传感器采集和测量组织细胞的电阻抗变化,推算出个体的脂肪体积与全身肌肉质量,适用于社区和医院广泛筛查和诊断。还可以双能X线吸收仪(DXA)或(CT)和磁共振影像学手段来评估肌肉质量,但这些设备庞大,不能移动,费用高昂,在实际应用中有一定的局限性。

2.肌肉力量测试:推荐使用握力计测定上肢握力,作为肌少症评估诊断的首选指标。测量时左右手分别测量3次,取最大值,男性<28kg,女性<18kg通常为肌肉力量下降的截点值。

3.躯体功能评估:6m步速测量作为躯体功能最常用的评估方法,诊断界值为<1.0m/s。

力量或功能任一指标异常,即可确诊。

关于肌少症能否逆转,相关研究表明早期干预可显著改善!坚持3—6个月的运动联合营养干预,肌肉量和力量可提升10%—15%。但若已进展至严重阶段,则需长期管理以延缓恶化。

如何预防和治疗肌少症?

营养干预:

必需氨基酸的蛋白质摄入,肌少症患者每日蛋白质摄入量应达到1.2~1.5g/(kg·d),其中动物蛋白等优质蛋白质比例需达到50%以上;

而对于合并严重营养不良的肌少症患者每日蛋白质则需要补充到1.5g/(kg·d)以上。需将每日蛋白质的摄入平均分布于三餐中,均衡分配比集中在单餐能获得更大的肌肉蛋白质合成速率。

运动处方:

①热身:进行主体运动训练之前应进行3~5min热身运动,一般选择慢走和关节活动,以调整身体机能和状态,从而增加运动的效能,降低运动中肌肉、韧带、关节因运动损伤的可能性。

②抗阻运动:抗阻运动是运动干预的基础和核心部分,以渐进式增加运动强度为特点,使肌肉产生的力量能够移动或抵抗所施加的阻力。

抗阻运动包括:弹力带训练、举重、卧推、重量训练设备、肌肉强化训练、壶铃及抗体重运动等。

持续时间:每次抗阻训练建议持续30~60min,每周至少2~3次,两次训练的时间需间隔48h。

无法进行抗阻运动的老年肌少症患者

应怎样运动?

对有心脑血管疾病等其他基础疾病者,应根据个人情况适度降低运动强度和缩短运动时间,无法进行抗阻运动的老年肌少症患者,建议采用单独有氧运动或平衡运动。

有氧运动

有氧运动可以改善老年人的心肺功能、运动耐力,提高免疫力,增强机体的适应能力,加强对抗阻训练的适应,从而形成运动的良性循环。

有氧运动包括:

1.运动方式:可以选择国内外最普遍推荐的6分钟走、2分钟高抬腿、骑健身车,也可以选择中国特色的传统运动健身方式,如健身舞、太极拳、五禽戏、八段锦等。

2.持续时间:在进行抗阻训练的前提下,建议每次有氧运动10~20分钟;单独进行有氧运动,时长可相应延长至30~45分钟,每周至少3次。

3.运动强度:有氧运动中应监测心率的变化,维持运动时的心率在中等强度(极限心率的50%~80%)。

平衡训练

可帮助肌少症患者在日常生活和其他活动中保持身体稳定性,降低跌倒风险。

此类运动可分为:

1.静态平衡:指身体不动时,维持身体于某种姿势的能力,如三步势平衡、单腿站立等,建议每个静态动作从坚持10s开始,逐渐增加至1~2min。

①三步势平衡分别为并足站立,半足前后站立,双足前后站立,3种姿势依次进行。

②单腿站立训练方法为睁眼或闭眼,双手叉腰或扶椅背,一腿弯曲,一脚站立,站立时注意力专注于脚底。

2.动态平衡:指身体在运动中保持平衡的能力,可以通过坐立坐训练、行走训练、我国传统健身方式。

①坐立坐训练:帮助锻炼老年人日常从坐位到站位的平衡能力。

②行走训练:有利于步速的改善,包括直线行走、倒退走、侧身走等方式。

③其他训练:我国传统的健身方式如健身舞、太极拳、五禽戏、八段锦等。

训练过程中应根据具体情况适当调整、组合、交换运动方式,以免长期的单一运动训练引起老年人心理和生理疲劳。

关于肌少症的医生建议

40岁后关注肌肉健康:肌肉从30岁开始流失,40岁后加速,应尽早储备“肌肉银行”。

定期筛查:高危人群每年做一次肌肉量和功能评估,做到早发现、早治疗。

避免极端节食:尤其是老年人,尤其是中国有句古话,千金难买老来瘦,目前看也不一定完全正确,盲目减肥可能加剧肌肉流失。

肌少症是老龄化社会的“隐形危机”,但可防可控。通过科学饮食、规律运动和积极筛查,我们能有效延缓肌肉流失,维持独立生活能力,拥抱健康晚年。

转载请注明来自今日闵行官方微信