六月某个寻常午后,记者步入上海书城。当阳光穿过高阔的落地玻璃窗,洒在一面面书墙上,馨巢书屋的小小空间内,正漫溢着书香与咖啡香。它犹如钢筋水泥森林中的宁静岛屿,为女性灵魂提供了一方停泊的港湾。

“这里是我的第二个家。”一位常客轻声告诉记者,“每次来,心就静了。”

作为上海唯一一家女性主题书店,历经五年,从昔日八号桥到今日书城,从疫情冰封到艰难复苏,书店主人王霞始终执拗地为都市中寻求慰藉的万千女性心灵,守护着这盏灯火。

五年前,王霞站在八号桥略显空旷的店铺里,面对即将启幕的书店,心中既憧憬,也深埋忧虑。她看见城市喧嚣中,女性灵魂的干渴——她们需要一处纯粹的空间,无需扮演任何社会角色,只做回自己。

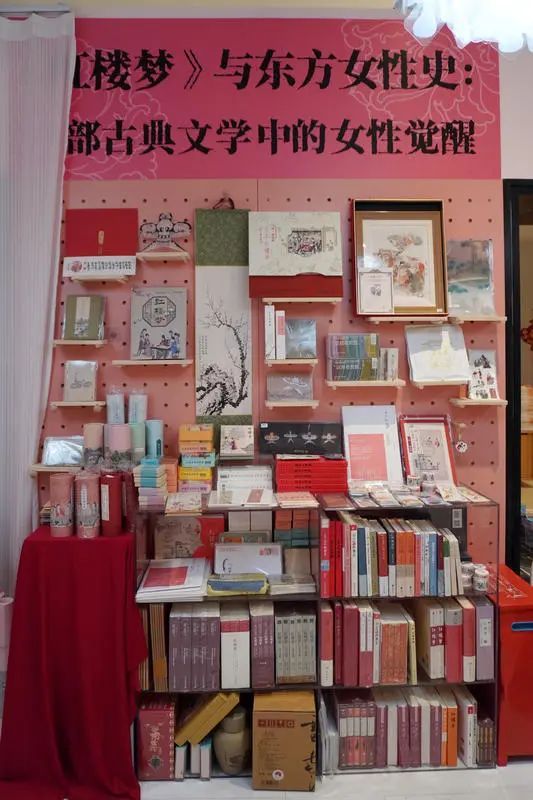

“最初的想法很简单,就想为女性建一个能安静读书、自在交流的角落。”王霞回忆道。她精心挑选书籍,从女性传记到社会观察,从文学经典到心理疗愈,每一本书都像种子,期待在女性心田萌发思想的绿意。

书店开业后,读书会、心理沙龙逐渐成为馨巢的灵魂。王霞欣喜地发现,书籍变成桥梁,将原本陌生的女性联结在一起。她们在讨论中分享喜悦,也在倾诉中释放压力。逐渐地,书屋的墙壁仿佛有了温度,成为能容纳泪水与欢笑的柔软怀抱。

李女士是馨巢书屋的一位老读者。疫情期间,她丈夫重病,家中愁云惨雾,但每次线上读书会,她从未缺席。屏幕那端,她满眼疲惫却面带微笑:“这里是我唯一能喘口气,感觉自己还‘活着’的地方。”这份在低谷中对精神栖息地的执着依恋,让王霞深刻领悟到,书屋所承载的使命早已超越了书籍本身,它是许多人心中赖以呼吸的“精神方舟”。

在馨巢书屋深处,藏着一处特别的角落,类似于“心灵树洞”的存在。留言墙上,贴满了彩色便签,密密麻麻地写着女性书友们的心事与期盼:“今天被领导否定了方案,躲到这里大哭一场,翻开伍尔夫的书,好像又有了力量!”“孩子叛逆,丈夫冷漠,无处诉说,万万没想到,在这里得到了治愈!”……

读书活动中,王霞经常会邀请专业心理咨询师作为嘉宾,为女性书友解答困惑。王霞告诉记者:“许多女性第一次来到书屋时,眼神里充满了迷茫甚至绝望,但当她们在这里手捧一杯热茶,阅读一本理解她们处境的书,或仅仅是感受到这个空间无言的接纳,紧绷的肩膀就会慢慢松弛下来。”馨巢书屋如同一块巨大的海绵,无条件吸纳着都市女性的疲惫、焦虑与创痛,又以书籍的智慧和群体的温暖,悄然进行着修复。

然而,情怀终究难敌现实之冰冷。当电商折扣如利刃,电子阅读便捷如潮水,馨巢书屋的经营步履维艰。王霞坦言:“亏损是常态。”她也曾动摇,也曾在夜深人静时反复自问:这份坚持,是否真的有意义?

直到书店搬迁前夕,许多老读者特意赶来,有的出钱,有的出力,有的捐赠物资。“虽不值什么钱,也是我们的一片心意,书店搬新址,总需要添置些东西,多少姐妹指望着它呢!”书友们的热情支持,胜过千言万语,也驱散了王霞心头的阴霾。

“书是奢侈品,但不是价格的奢侈,而是精神的奢侈。”王霞摩挲着书架上略微泛黄的书脊,语气温柔而坚定,“科技能带来信息洪流,却造不出纸张的温度,也替代不了人与人之间灵魂共鸣的颤动。只要这份对深度阅读、对情感联结的需求还在,馨巢,就有存在的理由。”

馨巢书屋,宛如一处地标,记录着女性在时代洪流中寻求自我确认的坚韧足迹;也是一方净土,在物质喧嚣中为心灵保留着沉思的尊严;更是一座灯塔,以微弱光芒见证着纸质书籍承载的不可替代的深度与温度。

王霞的坚守,并非对抗时代的堂吉诃德。她的执着恰恰源于一种深远的洞察:当技术日益解构着生活的实感,人们灵魂深处对真实连接、对思想重量、对情感厚度的渴求,反而如地火奔涌。

书屋里的这缕微光,不仅照亮女性读者脚下的方寸之地,也提醒我们,无论世界如何加速,总有一些空间需要慢下来,总有一些对话需要沉下去,总有一些温度需要实体去传递。这份看似柔弱的坚持,恰恰构成了对抗精神荒漠化的珍贵根系。

未来之路或许仍然崎岖,但这方女性共有的精神家园,已成为城市中不可或缺的文化肌理,在数字洪流席卷一切的时代,栖息着我们灵魂深处最原始的渴望!

记者 / 张雯婧

编辑 / 陈露露

图片 / 张雯婧

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 走基层丨黄浦志愿者:提升老人幸福感,是我们坚守初心、坚持服务的动力!

2. 走基层丨从诊室到舞台,这届科普把硬核知识塞进了市井烟火