点击上方图片回顾专栏往期内容

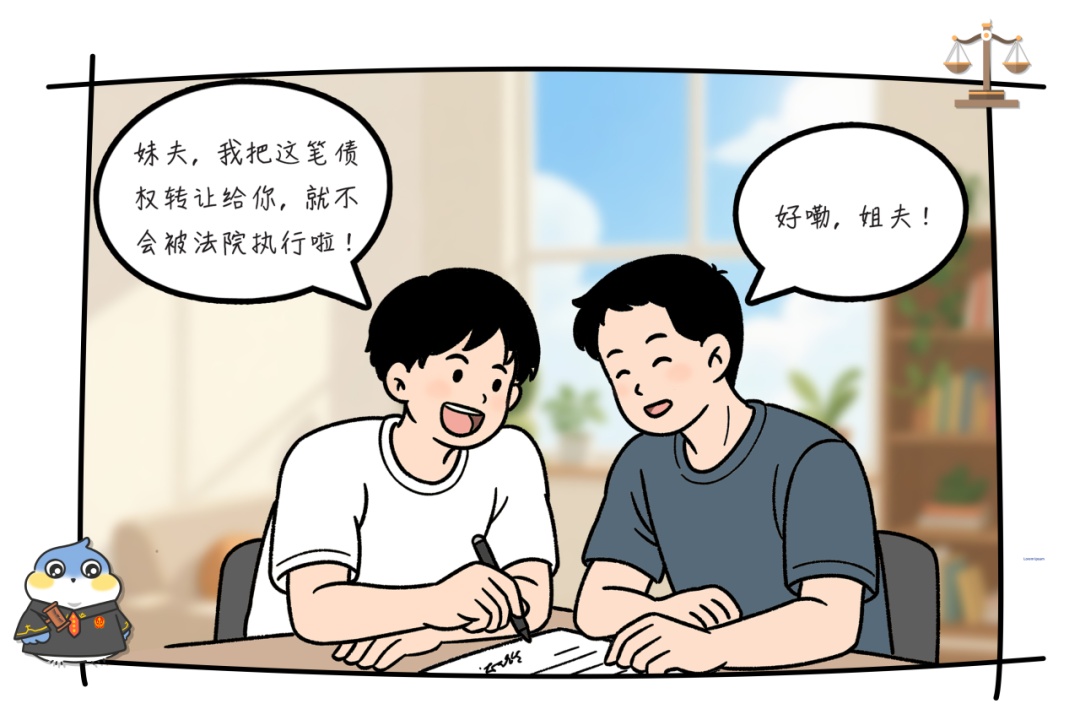

为规避司法执行,

与他人签订债权转让协议,

企图以此转移资产。

这样的债权转让有效吗?

原来的债权人利益又该如何保障?

▾ 点击查看视频 ▾

马某因涉多起执行案件

被列为失信被执行人,

名下的账户被司法查封。

为规避司法执行,

马某与妹夫卫某签订债权转让协议,

约定将其享有的对姜某的45.7万元

股权转让款债权转让给卫某。

卫某向法院提起债权转让的诉请,

要求姜某支付款项。

法院经审理认为,

债权转让行为若出于规避法律义务、

损害第三人利益的故意,

则构成恶意串通,

依法应认定无效。

尽管马、卫两人辩称存在借贷关系,

但经查证,

卫某向马某转账的金额与

债权转让金额差距悬殊,

无法证实两人存在真实合理的债权债务关系。

且该债权转让行为

客观上损害了马某的其他债权人利益。

最终,法院判决

卫某与马某之间的债权转让行为无效,

并驳回了卫某的全部诉讼请求。

一、债权转让不得滥用

债权转让,作为民事活动中优化资源配置的一种法律手段,其核心目的在于促进资金的合理流动,保障债权人的合法权益。在法律框架内,债权人有权将其享有的债权依法转让给他人,这一行为本应受到法律的保护和鼓励。然而,当债权转让被滥用,成为逃避债务、规避法律义务的工具时,其正当性便将受到严重质疑。因此,法院在该类案件的审理中,会对债权转让行为的真实性和合法性进行严格审查,确保债权转让这一法律工具不被滥用。

二、恶意串通损害他人合法权益,民事行为无效

根据《中华人民共和国民法典》规定,行为人与相对人若恶意串通,损害他人合法权益,则该民事法律行为无效。恶意串通,是指行为人与相对人明知或应知其行为会损害他人合法权益,而故意为之。

逃避债务的行为,不仅违背了债权转让制度的初衷,更违背了诚实信用原则,破坏了正常的经济秩序。马某与卫某的行为具有典型违法性:一方面,二者虚构债权债务关系,转账记录与转让金额的显著差异直接暴露 “债权空转” 本质;另一方面,其以规避执行、损害其他债权人为目的,构成《民法典》第一百五十四条规定的 “恶意串通损害他人权益” 情形,法院认定转让无效于法有据。

三、诚实守信是法治社会的基石

诚信不仅是民事活动的最高准则,更是法治的底层逻辑,是维系社会信用体系的核心纽带。逃避债务虚构债权转让的行为,本质上是对“市场信任链”的破坏,若允许此类行为得逞,其他债权人的合法期待将沦为空谈,司法裁判的既判力与执行权威亦会遭受质疑。

从社会治理视角看,当逃债者通过投机取巧获益,守法者的合理预期被打破,经济活动中的交易成本会大大增加。司法机关对恶意串通行为的坚决否定,实质是在修复被破坏的信用秩序——通过个案裁判明确“背信者必担责”的规则,让“老实人不吃亏”成为常态。

正如本案判决所示,法律不仅是权利的保障书,更是诚信的守护盾。唯有将诚信基因注入每一次民事活动,才能构筑起公平有序、充满活力的现代法治社会。

孙维飞

华东政法大学法律学院副教授,中国法学会民法学研究会理事,硕士生导师

本案深刻揭示了司法实践对 “恶意债权转让” 的零容忍态度。从法律层面看,债权转让虽属意思自治范畴,但必须遵循诚实信用原则与公序良俗。任何妄图以 “纸面协议” 践踏诚信原则的行径,最终都将在法治的阳光下无所遁形。

本案亦释放重要司法信号:被执行人企图通过关联交易转移财产的行为将面临严格审查。司法机关不仅会穿透表面合同形式,更会从资金流向、交易背景、当事人关系等多维度核查转让真实性。这既彰显了法律对逃债行为的刚性约束,也警示经营主体:任何试图以 “合法形式” 掩盖非法目的的操作,终将因违背法治精神而归于无效。唯有恪守法律边界,才能真正维护交易安全与社会公平。

《中华人民共和国民法典》

第七条 民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺。

第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。

来源丨上海市高级人民法院、上海市普陀区人民法院

高院供稿部门:商事审判庭(破产审判庭)、研究室(发展研究中心)

文字:施迪、钱心怡

摄影:贺天牧

漫画:陈诗若

视频:赵玲

责任编辑:陈凤

编辑:孙小敏

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴