虹口区海伦西路加油站项目设计范围图 ©竞赛公告

第二届设计竞赛竞争最激烈的项目当属虹口区海伦西路加油站,该项目报名人数最多,收到参赛作品超50个。尤其是竞赛结果公告出炉后,设计师们纷纷在各大社交媒体中晒出自己的方案作品,引发了一波讨论热度,甚至让这个小小的加油站“火出了圈”。

周边现状图 ©竞赛公告

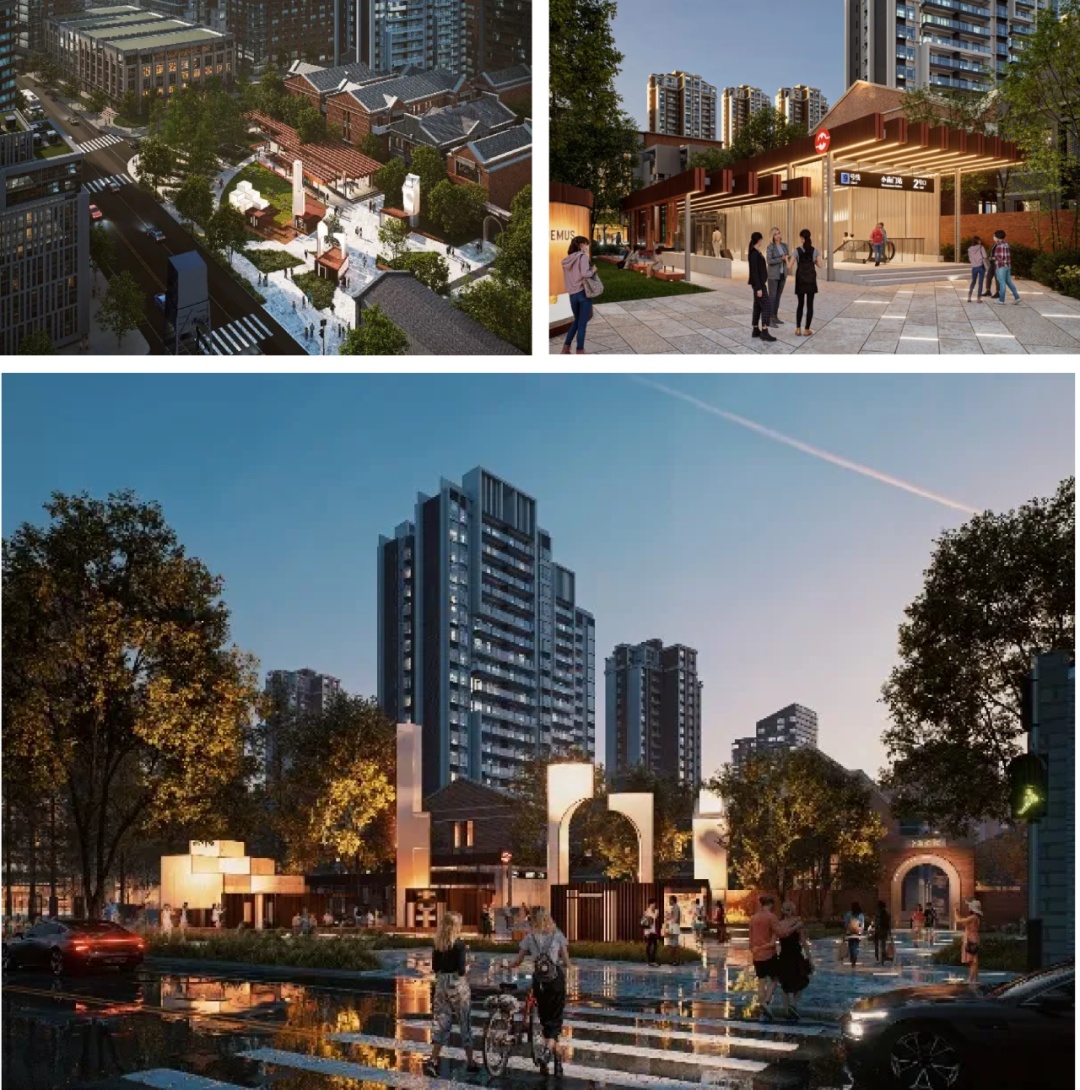

海伦西路加油站的“火”一方面有其区位优势,设计师们看中其位于中心城区,紧邻音乐谷地块,调研踏勘起来相对更方便。然而项目同时位于山阴路历史风貌区范围内,如何平衡加油站的功能、风貌和落地性却也对设计师们提出了更高的要求。

入围作品 ©上海市规划资源局

在历史风貌区内,一个新建项目究竟是选择融入环境,还是高亮突出?在设计界并没有一个标准答案,每一位设计师都会用自己的方案作品来表达自己的观点。无论作品是否入围,仅有适合与否,而无对错之分,小雄和竞赛主办方、组织方一样,非常乐意看到设计师们尽情展示自己的方案,共同推动城市品质不断提升!

第一加油站沿路侧 ©网络

第一加油站苏州河沿岸侧 ©网络

提到加油站,苏州河畔“第一加油站”成为不少车主的打卡点。“第一加油站”是名副其实的上海乃至中国历史上第一座国有加油站,于1948年开幕营业,其更新改造并于2020年10月底重新开业。该加油站方案被命名为“苏河折”,一高一低的两组建筑容纳了加油区域和超市、咖啡厅等功能。通过设计师的巧思,小小加油站从单一功能转变为休闲、娱乐甚至富含文化气息的公共空间,为苏河畔点缀了一束微光。

轨道交通9号线小南门站2号出入口及周边项目的一等奖作品“南门橱窗”是网络投票中最受欢迎作品。项目位于上海最具烟火气息的地块——豫园-老城厢周边功能组团,蕴藏着上海700多年的城市发展痕迹,对设计师来说又是一处极具挑战性的地方。

“南门橱窗”方案 ©上海市规划资源局

年轻的设计师用“旧物”重现老街坊的生活场景,试图以新生的“橱窗”回望老上海的时代记忆,通过“借天不借地”的策略,有效释放了公园场地,实现空间利用的平衡。相信随着竞赛征集作品的落地,上海会星星点点地冒出无数微光,星火相聚,照亮整座城市。

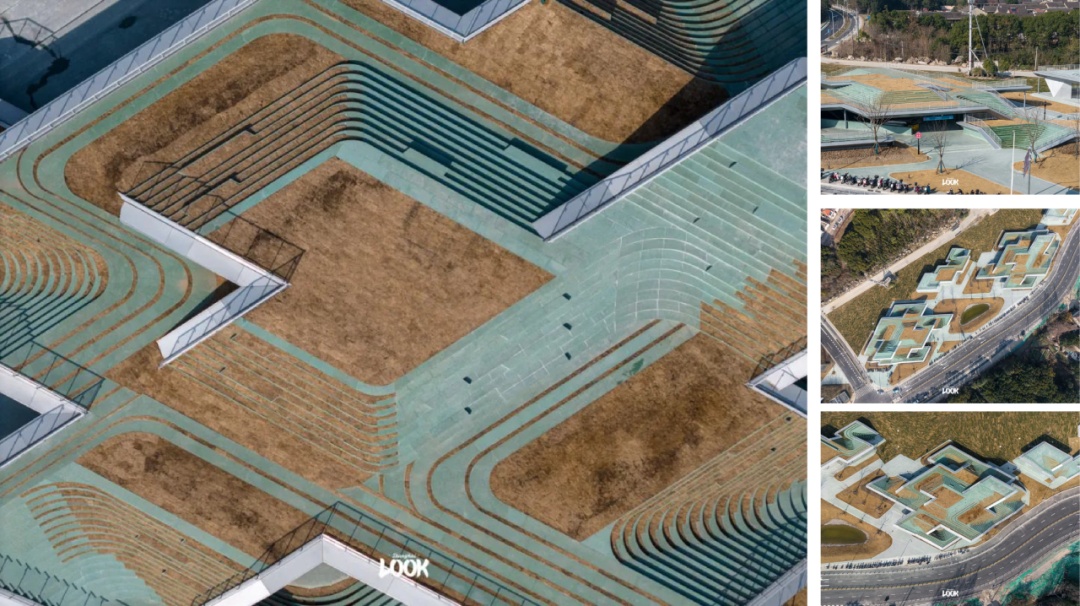

基础设施竞赛是上海品质市政系列工作之一,最早缘起于上海市重大工程品质提升试点,并于2023年中开展“上海基础设施优秀作品展”。令人惊喜的是,当时还“画”在墙上的市域线机场联络线如今已经开通,成为“打工人”通勤新宠,三林南站则意外出圈,被称为现实版“纪念碑谷”。

三林南站 ©Naomi ShanghaiLOOK

三林南站的“出圈”可以说是在情理之中,意料之外。2023年基础设施品质提升优秀作品展共展出了四条在建市域铁路,分别为机场联络线、示范区线、南汇支线和嘉闵线。在市规划资源局的指导下,上海市域铁路按照“一线一风格,一站一方案”的要求,开展联创设计,因此,三林南站就是在这样的背景下诞生的。

三林南站效果图 ©网络

通过设计大师和年轻设计师的同台演绎,基础设施不仅颜值步入next level,功能上也不再与城市生活割裂,反而带动周边地区发展,成为好看、好玩、好用的城市玄关。

除了人气高以及报名人数众多的方案,据竞赛主办方和征集组织方表示,第二届竞赛的方案整体质量都非常高。

汪孝安 全国工程勘察设计大师 ©竞赛组织方

首次参加竞赛评审的全国工程勘察设计大师汪孝安大师在竞赛评审会后采访中提到,上海基础设施竞赛的举办突破了传统市政设施"功能性优先、设计趋同化"的局限,推动市政建设向"环境融合、空间协调"的高品质方向转型。在评审过程中,如水闸、泵站类项目深度结合自然水系特征,实现市政设施与生态系统的有机共生,展现"建筑-环境"一体化设计思维,给汪孝安大师留下了深刻印象。

王翀 Hassell国际设计咨询公司上海董事负责人、全球合伙人

©竞赛组织方

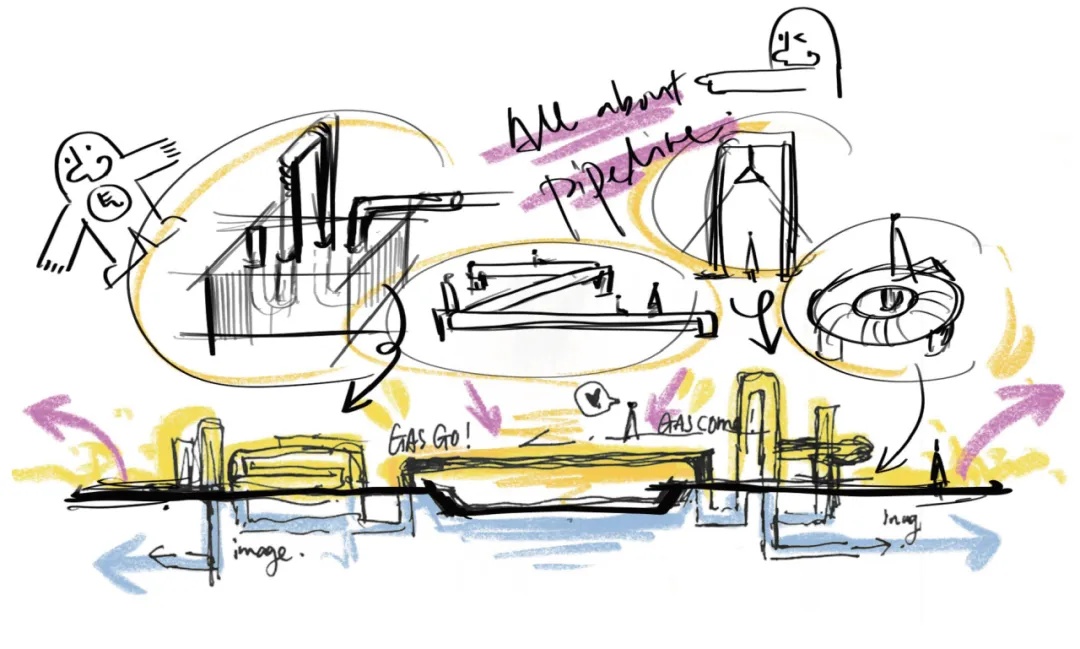

来自Hassell国际设计咨询公司的王翀董事连续两年参与竞赛评审工作,她提到参评作品展现显著进步,如普陀区燃气管线改造方案中,设计师们避免对管线本体过度干预,转而通过优化周边空间环境品质(如市民互动界面、生态融合设计),使基础设施“自信存在”并与城市共融,且参赛作品们跳脱“遮掩美化”惯性,探索了基础设施作为城市文化符号的可能性。

普陀区李家浜燃气管线桥一等奖作品构思及方案效果

©上海市规划资源局

上海基础设施竞赛区别于其他设计类竞赛,设计项目其覆盖上海全市16个行政区,临港新片区及国际度假区,项目覆盖范围之广,在设计竞赛中并不多见。设计对象更多的也是平时生活中不容易注意到的,如变电站、加油站等市政场站类设施,以及桥梁、轨交、街道及公共驿站等,有的“大隐隐于市”,有的因为太过生活化而被忽视,如轨交站点等。

轨道交通19号线东方体育中心站一等奖方案

©上海市规划资源局

项目数量大、类型多,每个项目规模却都非常小,因此基础设施竞赛项目非常适合年轻设计师或高校学生练手实践。但这也为整个竞赛组织提出了非常高的要求,不仅要求方案成果“小而精”,赛事流程和管理也要求“精细化”。

两届竞赛海报 ©上海市规划资源局

整个赛事持续近5个月,但筹备和组织过程几乎贯穿全年。竞赛由全市各建设主体主办,由各区局、管委会等相关部门对项目进行初审,并由市规划资源局进行统筹汇总。竞赛准备阶段,由市局组织召开多轮对接讨论会议,对每一个上报项目进行介绍、审核,确保每一个项目都具备真实性、操作性和落地性,并由上海市规划院对每一个项目进行任务书的量身定制。

两届竞赛海报 ©上海市规划资源局

由于设计对象数量极多,为保证各参赛人能够及时准确地获取赛事信息,连续两届竞赛都由北京科技园和上海国招两家征集组织机构保障赛事能够公平、公正、公开的成功举办。

自2021年,上海市规划资源局就以“集成创新 都市营造”为主题开启了系列活动,城市基础设施也是此刻进入人们视线,我们开始审视和重新认识城市基础设施。过去我们只在乎基础设施安不安全、好不好用,如今,我们也在乎基础设施有没有精美的设计、高质的建设和精细的管理。

©上海市规划资源局

©上海市规划资源局

自竹园白龙港污水连通管建设项目开启市重大工程品质提升试点,上海市规划资源局市政处也同步开启了市政例会和培训制度,从规划理念、设计思路以及建设目标等方面进行全面提升和转变。

相关负责人提到,不少建设主体也向主管部门表示,在项目开发建设过程中,建设主体难以与优秀设计单位、机构建联沟通,因此,市政处在例会制度框架下,形成多个课题成果并向全市大型建设主体进行宣传推广,同时,连续两年的真题竞赛,不仅为建设主体找到了好方案,也为设计师找到了展示的舞台。

今年的上海基础设施设计竞赛将于周三正式发布,相信又将掀起新一轮的设计热潮。随着新竞赛的举办和往届项目的逐步落地,这些小而精、小而美、小而靓的基础设施正成为我们生活中的微光,成为城市中的温暖角落。

32组作品合集

(来源:雄大设计港)