《桥下空间更新的上海实践》 文汇出版社

从2018年上海市规划和自然资源局策划并发起“行走上海——微更新激活桥下空间”征集活动起至今已有七年。伴随着这一话题的动态发展,每个阶段编写团队的观察、感受、结论都在发生变化。如今这本小蓝书终于与大家见面了。

过去七年,逐渐开启了对桥下空间可能性的认识,经历了从征集方案到多方协调,再到落地实施的路径探索,并进而影响了全市一大批桥下空间的更新。更可喜的是,当下,上海的桥下空间已不仅仅满足于把空间用起来,而是在为更高目标、更高品质而努力。

全书的定位与结构发生了几轮调整:从最早偏重试点征集过程、方案展示的画册,最终选择了以深度阅读上海桥下空间实践案例为主,配合背景论述、案例比较,并增加思考研究这一更为综合、立体的呈现形式。

最重要的原因还是上海桥下空间的实践无论在数量上还是质量上都已经达到了相当的积累,让我们在编写的过程中不断加深了对这些案例的理解,最终形成了对空间类型、功能类型、使用方式的分类,也能为将来更多的可能性做好铺垫。

书中收录的这些项目,所参与的推动者、设计者、管理者们,不仅完成了对空间的重塑,也在这一过程中逐步形成了对此类空间更新的独到见解。我们用对谈的形式记录下一个个背后的故事,作为实践经验的有益补充。在此,衷心感谢他们的真诚分享,尽管篇幅有限,但这些宝贵的经验可能会影响和促进更多城市剩余空间的更新。

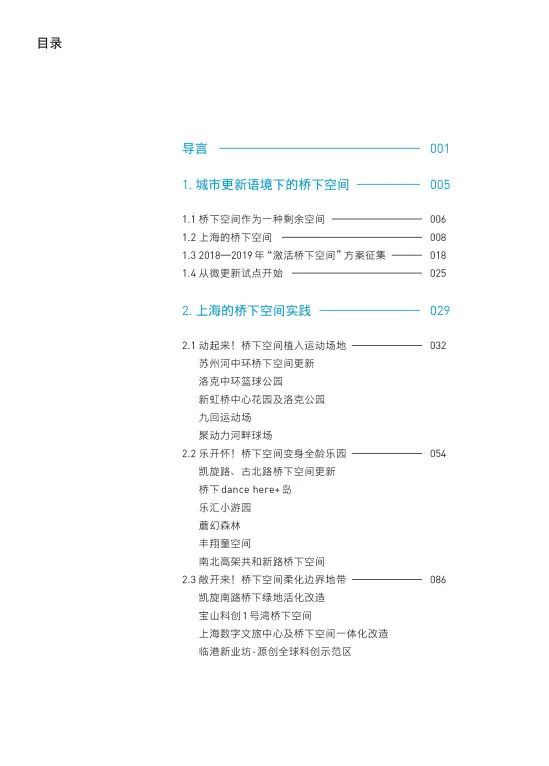

全书由三部分组成。

第一部分“城市更新语境下的桥下空间”对以桥下空间为代表的剩余空间更新做了基本论述,归纳了上海桥下空间的基本类型,最后简要回顾了2018-2019“激活桥下空间”的征集过程与结果。

左右滑动可见更多

第二部分“上海的桥下空间实践”依照更新后的常见功能,将二十多个建成项目分为五类。通过一手资料收集、实地调研和采访,尽可能完整地呈现每个项目的特质。

左右滑动可见更多

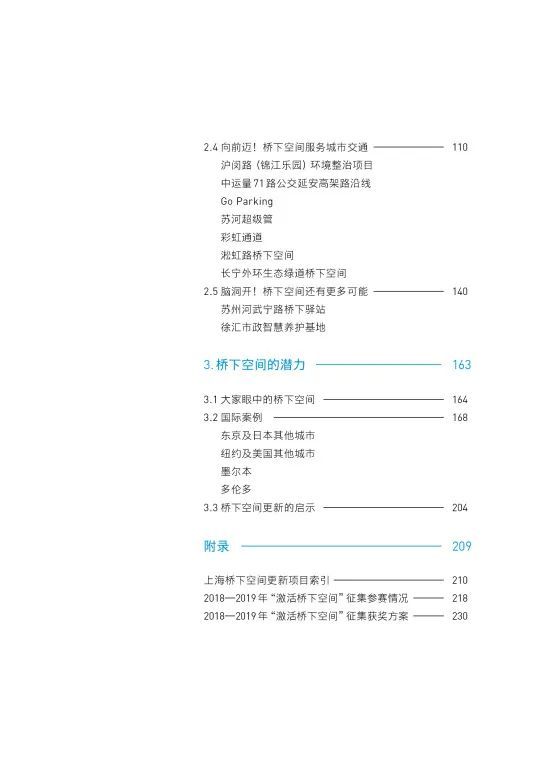

第三部分“桥下空间的潜力”是对前两部分内容的延展,既有开放性的讨论,又有国际案例的比较,最后尝试为桥下空间更新提出几点原则。

左右滑动可见更多

附录部分收录了上海截至2024年完成的桥下空间更新项目索引,并且以图表化的方式对2018-2019“行走上海——微更新激活桥下空间”的征集参赛情况、代表方案做总结。

左右滑动可见更多

我们始终有这样的设想:这本书的读者群体应该会非常多元,既有城市管理者、空间经营者、设计师、研究者,也可能与上述行业完全无关,是那些关心自己生活环境的人,或者是想做些不一样事情的人。

希望这本书能打开禁锢,带来启发,因为城市永远需要源源不绝的创造力与可能性。

他们如是说……

伍江

同济大学原常务副校长、同济大学超大城市精细化治理研究院院长

“我们应该关注一些城市中曾经被忽视的空间,比如桥下空间,这些功能显示出它们的价值。需要强调的是这种更新是空间功能的提升,而不是单纯视觉上的提升。”

童明

东南大学建筑学院教授、上海梓耘斋建筑工作室主持建筑师

“为了改善桥下空间的日常状态,最好的方式就是积极地使用它。因为桥下空间跟随着上部的桥梁、道路,属于市政设施用地,在许多情况下难以以民用的方式使用,这些障碍是否首先需要考虑的,同时也意味着城市规划是否能够向三维方式进行演变。”

张斌

致正建筑工作室主持建筑师、同济大学建筑与城市规划学院客座教授

“驿站也好,桥下空间也好,会对这样空间感兴趣的人,大多还是抱着公益的想法,并不是追求商业利润。一旦有这样的力量介入,政府的纯投入就可以变成补贴,让加入进来的社会力量做一些公益或半公益性质的运营,这样两相结合就能进入可持续的运营。”

《桥下空间更新的上海实践》

指导/上海市规划和自然资源局

著作/上海市城市规划设计研究院、冶是建筑

编写人员/ 陈敏、周渐佳、李丹锋、叶之凡

责任编辑/ 陈屹

美术编辑/ 张晋

设计/ 七月合作社

制图/ 冶是建筑

出版发行/ 文汇出版社

扫描二维码可进入新书购买链接

(来源:上海城市空间艺术季)