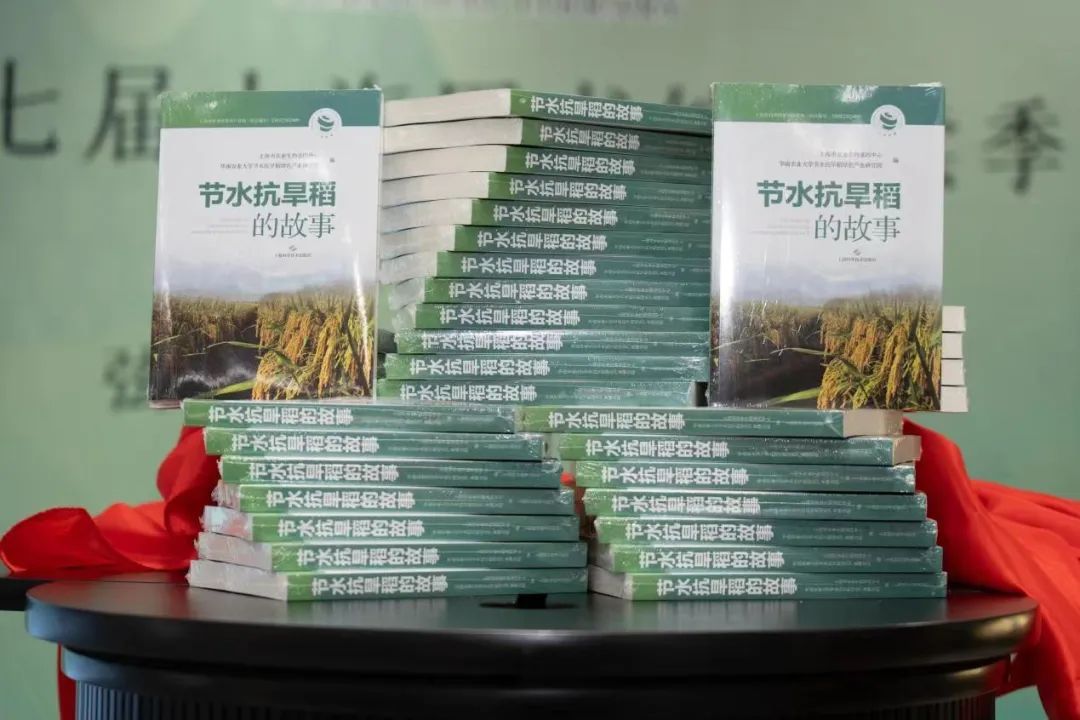

6月22日,《节水抗旱稻的故事》新书发布会在上海图书馆东馆举行。这部由上海市农业生物基因中心与华南农业大学联合编著的科普力作,首次以故事化形式揭秘国家科技进步奖一等奖成果——节水抗旱稻的研发历程,讲述围绕节水抗旱稻发生的动人故事,展现中国农业科技“端牢饭碗”的硬核担当。

市农科院党委书记、院长蔡友铭在致辞中表示,此次图书的发布向大家分享了科研人员的工作历程,让大家能够更清楚地了解节水抗旱稻的由来,并向大众传播了科学家求真务实的精神。同时,这本书的发布就像播撒的一粒稻种一样,激励更多后来人关注国家粮食生产安全,全力以赴通过技术迭代提高粮食产量与质量。

水稻是我国最主要的粮食作物之一,对于保障国家粮食安全具有重要的意义。节水抗旱稻结合水稻高产优质和旱稻节水抗旱的特性,是一种新的栽培稻类型,可节水50%,减少碳排放90%以上。种植区域已经覆盖了国内长江上游、中下游稻区,华南稻区,并在共建“一带一路”国家进行示范推广。它是原创于上海的重大科技成果,先后荣获2013年度国家技术发明奖二等奖和2020年国家科技进步奖一等奖。《节水抗旱稻的故事》以科普化的语言深入浅出地挖掘一系列生动、有趣、精彩的真实而科学的故事,在实施乡村振兴和粮食安全的大背景下,讲好每一个与节水抗旱稻息息相关的故事。

为了让现场的观众更清楚了解节水抗旱稻的特征特性,上海市农业生物基因中心首席科学家、华南农业大学节水抗旱稻绿色产业研究院院长罗利军研究员通过主旨演讲,向大家生动讲述,节水抗旱稻可以在水田种植,改变传统种植模式;可以在旱地种植,调整种植结构;可以在新地、山坡地、荒地、盐碱地种植,拓展水稻种植空间。

“节水抗旱稻很神奇,希望科技人员可以走进校园向孩子们科普。”永兴路第二小学教师在现场向罗利军团队发出邀请,她表示,学校有专门的田地用于水稻种植展示科普,耗水量较大,希望可以尝试种植节水抗旱稻。“罗爷爷,我想问问您,在科学研究的道路上遇到过哪些困难吗?”一学生举手提问。“科学的道路上没有困难,只要向着目标坚定不移地前行,就不会感到困难。”罗利军认真作答……

此次活动以“稻路蓝缕”为主题,打造沉浸式科普场景。现场展示了节水抗旱稻模型、砻谷机、节水抗旱稻大米、米浆、面膜等,让读者在室内步行间就能了解到从“一株稻”到“一粒米”再到大米深加工产品的全产业链。

文:施勰赟