我局官微“上海统计”已开设专栏“理论应用”,内容聚焦前沿理论、立足全球视野,以传播现代统计方法、实践和成功案例为主,助推统计人科研水平提高和统计事业的改革发展,欢迎大家及时关注分享。 本期推送“中国劳动报酬的‘双循环’结构分解及变动因素研究(下)”,原文于29届全球投入产出学会国际会议(The 29th IIOA conference)汇报,由上海外国语大学周秋华博士生和上海对外经贸大学吴开尧教授合作撰写。 PART 02

实证分析

数据来源

本文数据来源是全球投入产出表数据库WIOD发布的世界投入产出表数据(WIOT)和社会经济账户数据(SEA)。为便于研究,本文将年份分成了三个不同的时期:2000-2007、2008-2010和2011-2014。这些时期的划分基于金融危机前、金融危机期间和金融危机后这三个重要时刻,以帮助我们更深入地理解不同时期的经济形式和劳动报酬动态。

中国总劳动报酬分解结果

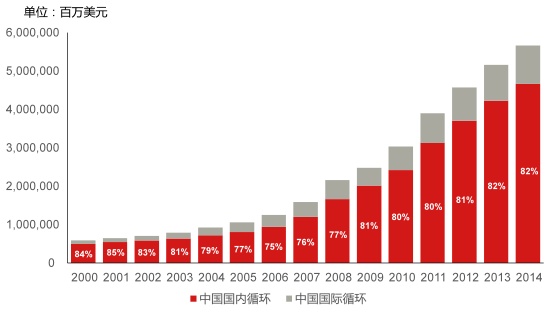

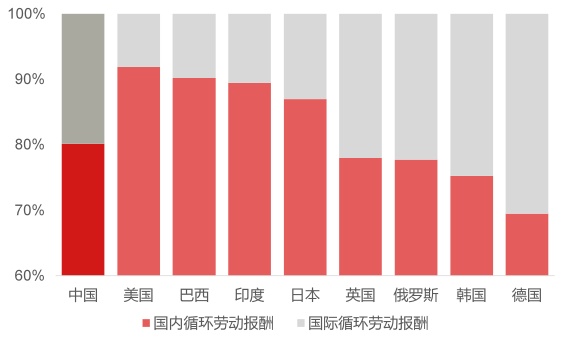

图1展示了从2000年到2014年,中国的劳动报酬的结果。这些年间总额一直在增加,14年间增长近10倍。这一增长趋势反映了中国经济的蓬勃发展和人力资本市场的扩大。其中,由国内循环所带动的劳动报酬占据了总劳动报酬的绝大多数,占比几乎稳定在80%左右水平。这一现象凸显了中国国内循环在劳动报酬分配中的显著重要性。和其他国家相比,美国的劳动报酬中内循环带动的部分最高,高达90%;最低的是德国,内循环部分的占比只有不到70%。

图1 中国2000-2014双循环劳动报酬规模测算结果

图2 中国和其他主要国家内、外循环的劳动报酬规模占比

中国内外循环的劳动报酬变化,以及驱动因素的分析

总劳动报酬变化分析

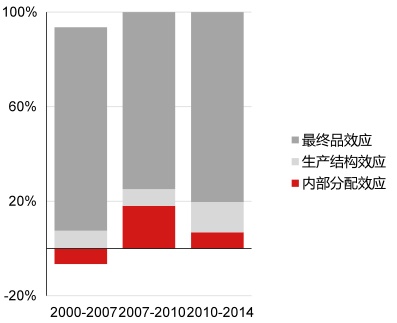

图3示三个主要因素对于总劳动报酬增长的贡献。整体来看,最终品需求的影响效应在各个阶段对总劳动报酬的变动影响都是最高。这一结果反应一国在居民和政府在消费端的需求,还驱动着生产链条上各个环节的人力资本投入,从而推动劳动报酬不断增长。

图3 2000-2014年三大主要因素对中国总劳动报酬变动的影响

国内循环劳动报酬的变化分析

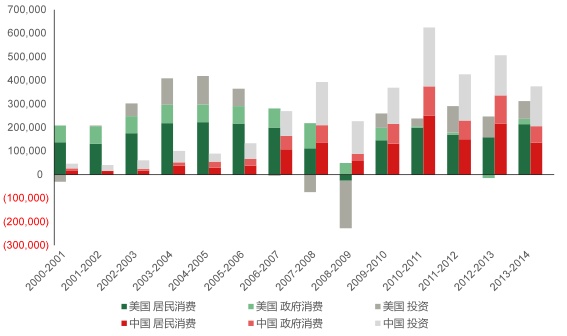

图4描绘2000-2014年中国和美国内循环的各类最终品对于劳动报酬增长的具体贡献。整体来看,在2007年以前,中国的最终品消耗对劳动报酬的增长影响不断增加,2007年以后,该因素的影响处于波动状态,但是始终保持正向影响。其中,投资对于劳动报酬的增长的贡献相较于居民消费、政府消费都更多,占比几乎达到50%。意味着中国丰富投资活动带来产业的扩张,从而提升了劳动报酬水平。和中国不同的是,美国的内循环劳动报酬增长的主要动力为居民消费。在考察期的绝大部分时间段内,居民消费的对美国内循环劳动报酬增长的贡献都超过了60%,和政府消费所组成的总消费和投资对报酬增长的贡献比率为4:1,说明了消费活动在美国作为最终品需求的最重要地位,活跃的消费带动了大量的劳动力就业和最终品的生产,进一步影响了美国内循环劳动报酬的变化。

图4 2000-2014年中国和美国内循环的各类最终品对于劳动报酬增长的具体贡献

国外循环劳动报酬的变化分析

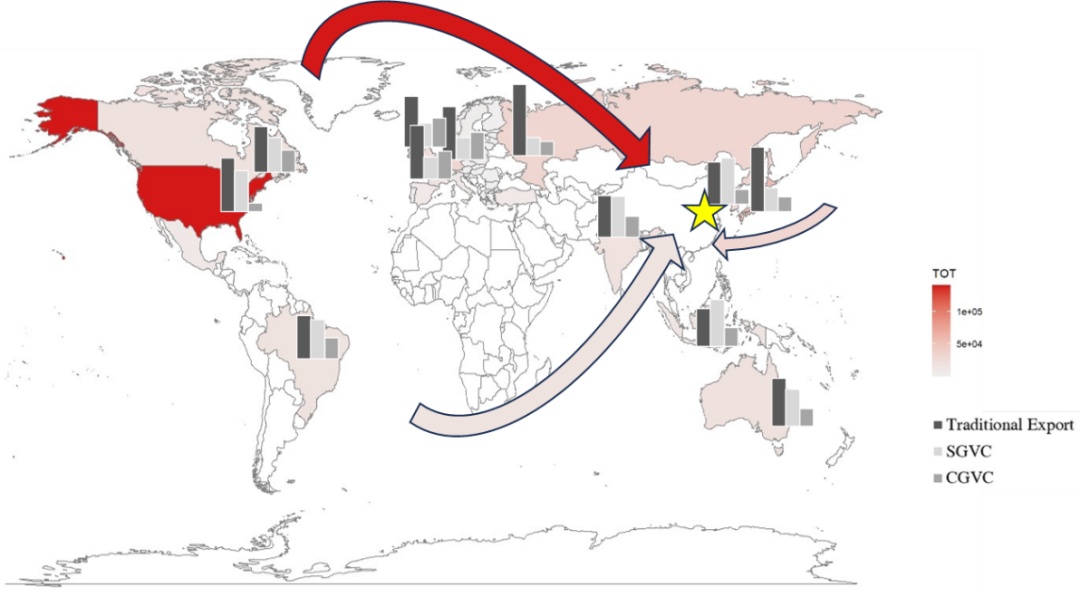

从2000年至2014年,将各国对中国出口活动的劳动报酬增长的累计贡献展示在图5。颜色越深红的区域表示其对于中国出口活动的劳动报酬增长的贡献越大。很明显,出口美国的活动给中国带来的劳动报酬增长远超其他国家。根据测算结果显示,美国促进了中国外循环劳动报酬15%的增长。其次是日本和德国。这三个国家对中国合计贡献了25%的外循环劳动报酬增长。此外,我们选择了总贡献量靠前的部分国家,并在热力图上层展示各类贸易活动对内循环拉动报酬变化的影响,单位为百分比。通过测算发现,除了韩国外,中国与其他国家的贸易往来中,传统贸易在外循环劳动报酬增长里扮演最重要的角色。因此,中国需维护与稳定好与各国的贸易关系,积极替身自身全球价值链地位,劳动者将更有机会受益于贸易的发展,促提升和工资水平,实现外循环下劳动报酬的持续增长。

图5 2000-2014年世界各国对中国外循环的劳动报酬增长贡献总和热力图

责编:薛依宜