交汇点讯 4月28日起,苏州开始施行《苏州市劳模工匠学历提升学费全额报销实施办法(试行)》。全市近2000名劳模工匠将受惠于这一首创性政策,有机会进行学历的再提升。就在政策开始施行的当天,苏州市人大常委会副主任、市总工会主席陈嵘道出这一政策背后的故事。

“有一次,我在昆山开展人大代表接待日,虽然是人大的工作,但代表们知道我还担任工会主席,其中一位代表就提出建议,工会能否为劳模工匠学历提升全额报销学费?”陈嵘把这一意见记在自己的“工情周记”,回来后工会就抓紧进行调研和测算,在各地工会支持下出台这一政策。

这项政策从作为建议被提出,到完成调查论证,再到落地仅用10个工作日。这令建议的提出者——昆山科森科技股份有限公司主任工程师李永出乎意料。这几天,他见到符合条件的劳模工匠,总不忘宣传介绍这项利好举措,鼓励他们继续“求学圆梦”。“最近几位熟悉的劳模工匠朋友已经在讨论选什么专业了!”在李永看来,举措的出台让更多一线劳模工匠有勇气和底气重回课堂、提升学历,也让他更加深刻地感受到了工会组织对劳模工匠的关心和重视。

何为“工情周记”?“它的原型就是去年开展‘百日万名青年职工大访谈’的时候,每个工会干部口袋里都揣着个类似的小本子。”苏州市总工会宣传教育和网络工作部副部长罗丹解释。

去年5月10日起,苏州市总工会启动百日万名青年职工大访谈。全市工会系统工作人员,通过线上线下相结合的方式,了解青年职工思想动态,及时有效回应青年职工诉求。他们在车间里、食堂边、下班路上,听到什么就记什么,用3个月的时间,深入791个访谈点,访谈青年职工4.3万人次,收到问题需求1.9万个,搭建起与广大青年职工交心交流的桥梁和纽带。

随着“百日万名青年职工大访谈”的结束,这一与职工面对面交流的形式,在去年10月以“三见三谈”的方式固定下来,即“见一线职工谈思想教育、见基层实际谈工作创新、见问题难题谈具体指导”,通过“职工群众天天见、工会干部周周谈”常态化机制,建立“工情周记”动态台账,实现职工需求即时响应、高效落实、全程追踪。

无论是“大访谈”,还是“三见三谈”,说到底就是深入职工群众,最大限度地把职工群众最关心、最直接、最现实的问题需求收集上来,而这一呈现的载体便是“工情周记”。

一本本“工情周记”上,记录的不仅是职工的“心声”,更是工会工作的发力点。

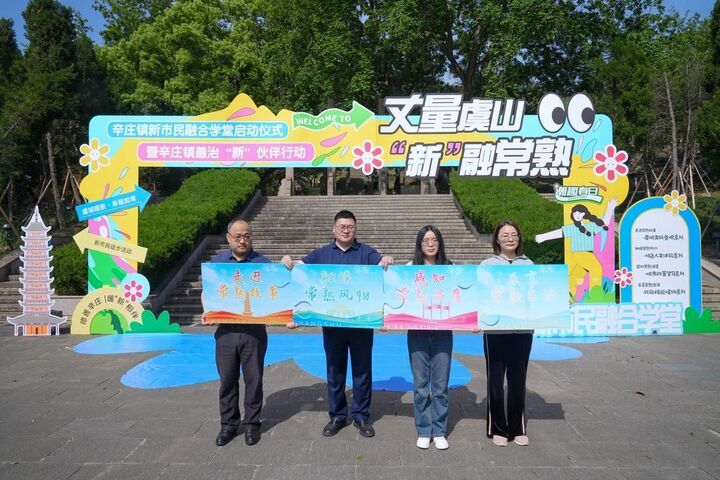

4月20日,常熟辛庄镇启动职工家庭亲子融合学堂,解决镇上双职工家庭假期无人照管孩子的困境。“我们在走访调研中发现,镇上七成左右的双职工家庭存在这样的困难。”辛庄镇总工会主席袁佳曾想鼓励企业开设托管班,但多数企业规模小、缺场地,难以实施。

于是袁佳多方调研后推出“融合学堂”方案,找上级工会争取经费获暖心支持;场地则获得合泰村免费助力;人员招募虽难,但社区干部、社工和职工志愿者主动加入;同事们也“出点子”,给课堂融入常熟元素……如今,学堂设三大特色板块,常态化开展多样活动,赢得职工肯定。“看到‘工情周记’里的烦恼,如今变成职工的肯定与信任,自己心里也暖暖的!”袁佳说。

“工情周记”不仅是工作记录,更是连接工会与职工的“情感纽带”。

“吴江的橘子又上市了。老陈带来自家的橘子让大家尝鲜,那清甜的味道仿佛比往年更浓郁了几分……”这是佳禾食品工业股份有限公司工会主席周月军的一篇“工情周记”。“生产一线实行‘三班倒’工作制,老陈当时总是申请上夜班,我们了解后才知道,他由于家庭负担很重,白天要帮自家橘园拓销路,晚上才有时间来上班。”周月军便和企业行政部门联动,以市场价格采购他家柑橘,当作食堂水果和员工福利。如今公司建立常态化帮扶机制,每年系统摸排,以“以购代捐”模式优先采购职工家农产品作福利,既解决职工后顾之忧,又保证福利品质。

截至目前,苏州各级工会累计收录周记15.1万篇,精准对接职工需求1950项,其中已解决1753项,解决率近90%,推动“现场办公解难题”向“制度创新优服务”深度转变。

“过去工会工作往往是‘大水漫灌’,现在则是‘精准滴灌’。这种转变不是简单的服务方式调整,而是治理理念的变化。”在苏州大学马克思主义学院教授、东吴智库首席专家方世南看来,工会从“等问题上门”变为“上门找问题”,在服务模式上,实现从单一供给向多元协同的转变,构建起政府、市场、社会多方参与的服务共同体;在评价标准上,实现了从完成任务向职工满意的转变,把群众的获得感作为检验工作的根本标准。

为进一步拓宽收集职工需求的途径,4月19日,苏州市总工会上线“工会驿站随手拍”小程序。无论是设施不足、环境问题,还是服务建议,户外劳动者都可以拍下照片写下想法,通过小程序进行反馈。“小程序上线不到两周,已经收集到近百条职工建议,关联驿站涵盖全市各板块。”苏州市总工会权益保障部副部长彭建国介绍,工会通过收集、分类、交办、反馈全流程,实现高效闭环管理。

“密切联系职工群众是工会工作的生命线。”陈嵘表示,将坚持好工会干部常态化服务职工联系基层制度,利用好“工情周记”这一载体,最大限度地把职工群众最关心、最直接、最现实的问题需求收集上来,建立健全“职工需求清单”长效机制,推动工会工作从“被动响应”向“主动服务”转变。

新华日报·交汇点记者 韩雷 崔怡璇