听障学生走进上海博物馆

9月18日下午,上海博物馆举办了面向听力障碍群体的博物馆无障碍教育公益活动。一批来自上海市第四聋校的学生们在博物馆的周一闭馆日体验了无障碍导览讲解和非遗的古籍装帧技艺。共有35位听障学生和32位教师参与了本次活动。

在“何以中国”系列大展之“实证中国:崧泽·良渚文明考古特展”的序厅,学生们正好奇地阅读展厅地面的三个问题。

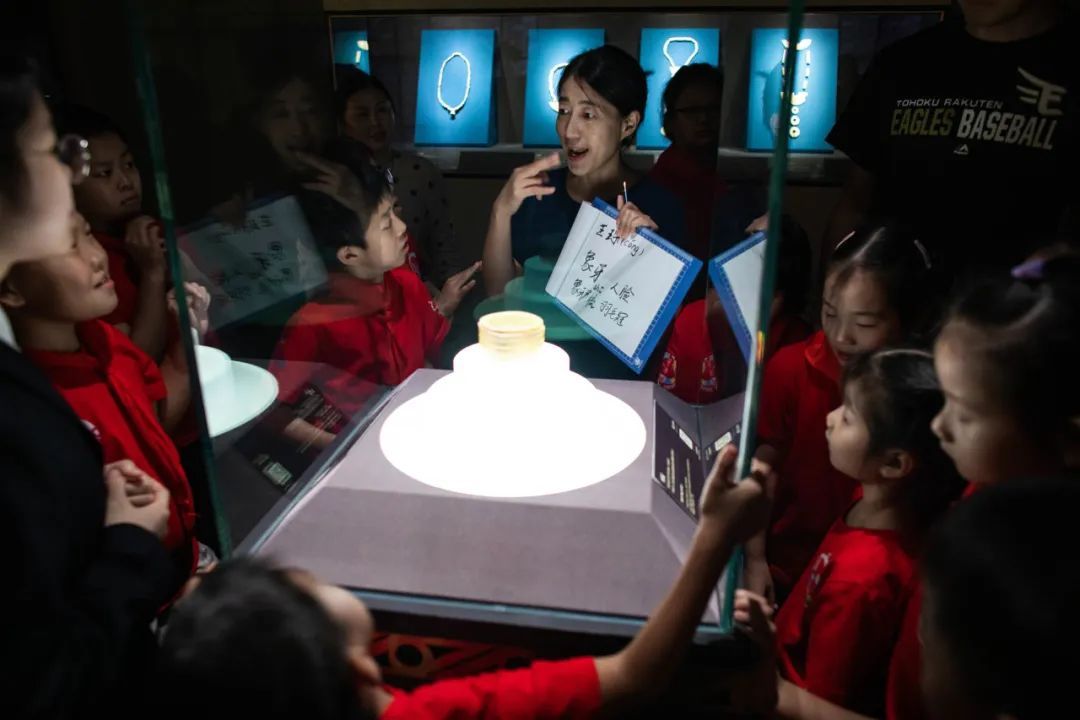

由上海博物馆的两位讲解员进行导览讲解,聋校教师进行同步手语翻译。

(左右滑动查看更多)

在讲师的带领下学生们触摸不同质地的玉原料,真实的触摸才能尽可能接近特殊孩子的认知和感知。

(左右滑动查看更多)

体验古籍制作 学习非遗知识

陈宁是上海博物馆的古籍修复专家,从事20多年古籍修复,在一次推广古籍修复非遗项目时,认识了来自特殊学校的孩子。“通过活动我也在不断学习,觉得很有意义。”经过一次次的活动,陈老师坚定了要开展无障碍教育活动,把古籍修复非遗知识带到特殊孩子的身边。

(左右滑动查看更多)

聋校教师用文字和唇语结合的方式,帮助正在学习唇语的同学们理解古籍装订的“包背装”。

(左右滑动查看更多)

古籍修复非遗体验课堂上学生们根据老师的指导,一步步制作蚂蟥攀纸钉。

(左右滑动查看更多)

操作台上有根据展厅中的良渚植物遗存翻刻的植物图案,在老师的带领下,特殊学生们争先恐后地尝试雕版印刷。

(左右滑动查看更多)

特殊学生对上博的喜爱

除了参观博物馆和体验非遗手工课,学生们还为上海博物馆教育部带了一件特别珍贵的礼物;为了表达对上博的喜爱,第四聋校学生们共同创作了大克鼎绘画,灵感来自于一本教育读物——《上海博物馆无障碍探索手册》。

第四聋校校长(左一)带领听障学生们向上海博物馆教育部主任(右一)赠画

上海博物馆曾向上海市的多所特殊教育学校免费赠送《上海博物馆无障碍探索手册》,手册由上海博物馆专业教育人员和一线特殊教育教师共同编写,通过20件上博代表性藏品,讲述中国文化和中国故事。除了作为上博的导览书,手册还向特殊学生提供博物馆学习的方法,鼓励他们在监护人的陪伴下到博物馆进行自主探索。

丰富多样的无障碍教育服务,是上海博物馆对特殊人群需求的回应,鼓励更多特殊人群走进博物馆并利用博物馆资源。未来,上海博物馆将持续专注无障碍服务能级的提升,助力优质、平等的特殊教育和公共教育事业发展,努力践行“人人都能享有品质生活”理念。

拍摄|杨眉

文字|曹云曦

初审|石维尘

终审|汤世芬

版权声明

上海博物馆(微信号:上海博物馆)发布的图文均为版权作品,仅供订阅用户阅读参考。其它网站、客户端、微信公号如需转载,请联系我们获得授权,并注明“上海博物馆”版权信息。敬谢!

联系电话:021-63723500