“快快快!机器开了吗?”时隔三年,2025届新闻学院本科生邱恩雨对最初跟拍时的紧张氛围记忆犹新。

2022年秋天,刚上大二的她加入了一个特别的团队——纪录电影《明月照他乡》(The Moon Is Yours)。为了真实呈现留学生的喜怒哀乐,她和新闻学院的同学们化身“Follow PD”,开启了一场长达三年的影像征程。前后上百名本科生、研究生相继投入,让这部作品成为复旦大学新闻学院“视听实务工作坊”代表性的实践成果。

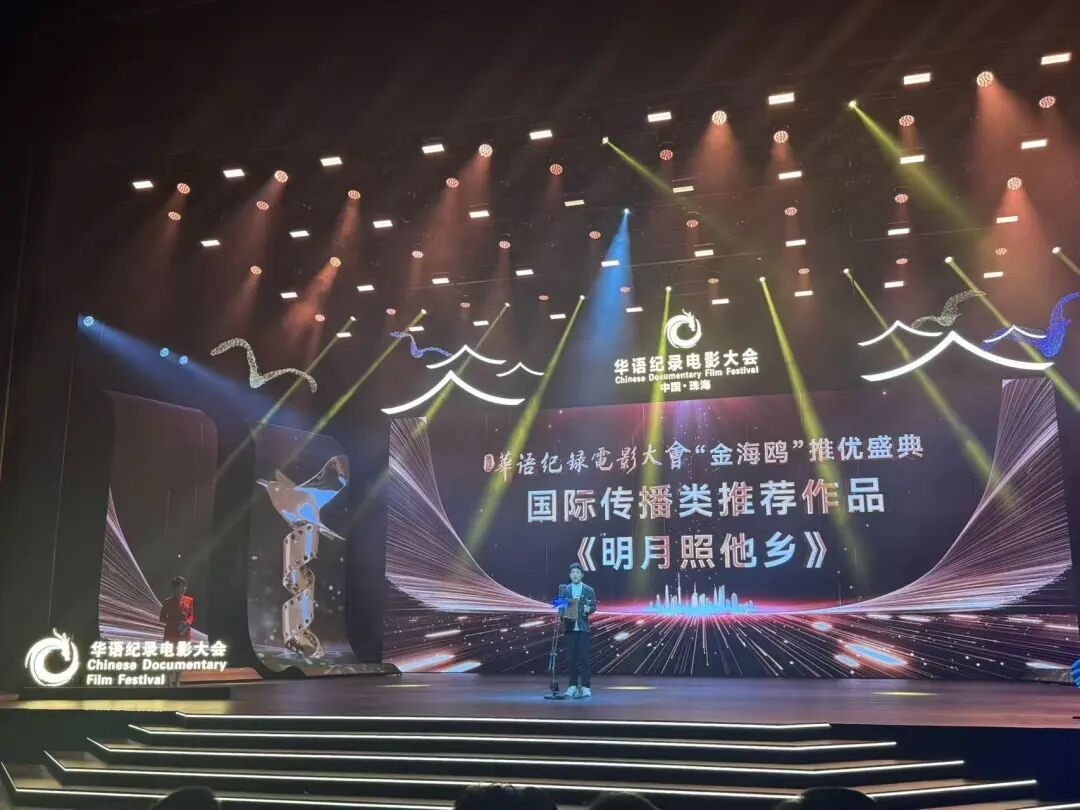

这部聚焦六位不同国籍、不同背景复旦留学生的纪录片,于今年8月底获得发行上映许可,在10月27日第四届华语纪录电影大会上,一举斩获国际传播类“金海鸥”推荐作品奖。

北区食堂门口,“星探”集结

校园里有那么多留学生,该去哪里寻找有趣的人和故事?“北区食堂门口!”几位参与前期“选角”的同学异口同声。那里是留学生最爱的社交据点之一。“我们鼓起勇气主动搭讪,”当时才大二的余楚楚笑着说。大家根据一份只有姓名和国籍的推荐名单分工合作,每人接触大约3名留学生。为了找到最合适的拍摄对象,不少“i人”同学硬是把自己逼成“社牛”,从一个留学生牵线到另一个,线上线下聊生活、聊学习,为正式拍摄打下扎实的基础。

为了自然地走近拍摄对象,同学们以“交朋友”的方式开启这段关系。原本在文化背景与生活经历上难有交集的双方,就这样打破了隔阂。不少同学坦言,这段经历意外地成为了他们英语口语的“强化训练营”。有同学本来想带翻译器去,又觉得太突兀,只好逼自己提前准备、现场硬说。正是在这样真诚的互动中,语言能力悄然提升,人与人之间的理解也渐渐加深。

“成片里大家会看到六位留学生主角,但我们最初跟拍的对象远不止这些。”完整参与到纪录片全流程的余楚楚解释道,在选角过程中,同学们和导演组不断讨论、筛选,有的因故事走向或本人意愿中途退出,也有新的面孔不断加入。在后期过程中,团队对超过 1200 小时的海量素材进行反复筛选与剪辑,在保持纪实真实性的基础上,着重突出人物内心成长与跨文化体验的层次感。最终成片 102 分钟,既完整呈现群像,又保证了观赏的紧凑性与感染力。

镜头外,是专业的修行,是共情的成长

对余楚楚而言,这段贯穿三年的创作历程,无异于一堂深入的纪录片制作“大师课”。“前期准备、中期拍摄、后期制作,每个环节我都参与做过,”她认为这番经历不仅让她对制作流程有了全局认知,更让她的人际沟通能力实现了飞跃。

她格外看重拍摄前的细致沟通,在拍摄初期,每次开拍前一晚,她都会与拍摄对象反复确认第二天的每一个细节。“我们力求在保证拍摄效果的同时,尽可能少地影响他们正常的学习和生活节奏。”然而,纪录片最迷人的地方,恰恰在于它的不可预知性。余楚楚感慨道,“我自己的心态也变得更开放了。现在面对生活中的种种起伏,我也能更加坦然地去面对了。”

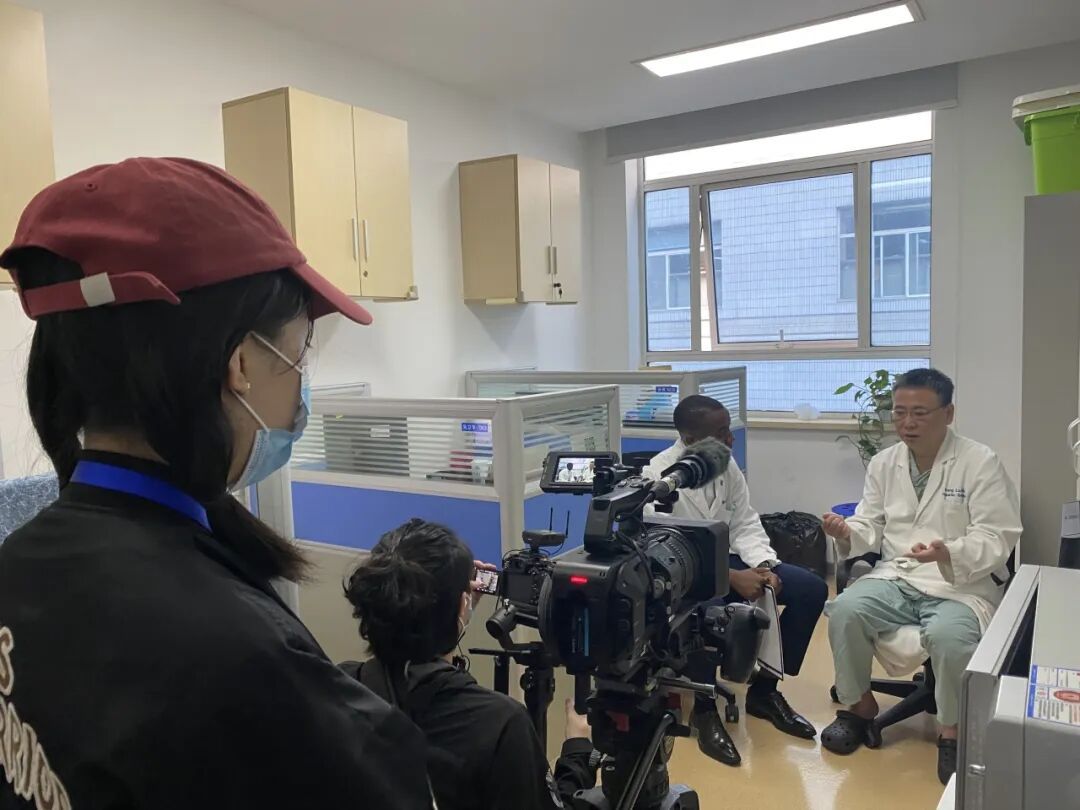

“每次跟拍前,我们都要写一份详细的‘拍摄选题报告’。”当时也正读大二的邱恩雨介绍道,纪录片开拍初期,拍摄大多由学生团队完成,中后期拍摄也加入了多位专业人士。他们需要深入了解拍摄对象的日常生活,判断哪些故事值得被镜头记录,并撰写包含事件、场地、时间、器材等详细流程的报告,拍摄后还要做内容总结。“通常我们会组队分工,有人负责制片,有人摄像,有人收音,”她补充,“但如果碰上大家都有课,一人身兼数职也是常事。”

同样深度参与选角和试拍的,还有来自马来西亚的留学生陈康妮。对她而言,举起相机记录他人故事的过程,也成了回望自身留学心路的一次独特经历。当时,一位留学生的父亲前来上海探望,计划在机场拍摄接机画面,不料航班晚点了近两个小时。“那等待的两个小时里,她的情绪一直在变化,”陈康妮回忆道,“从最初担心错过接机的焦急不安,到后来紧盯着出口的望眼欲穿,最后,她不知想起了什么,突然默默地流下泪来。”

那个瞬间深深击中了陈康妮。“那种情绪非常复杂,难以名状。但任何离家在外的游子,看到这一幕都会懂。我们看到的是在异乡的某个瞬间,同样思念家人的自己。”

这段经历为陈康妮带来了中央广播电视总台《中国中医药大会》节目组的工作机会。“我需要快速调研中医专家的背景,挖掘人物亮点和故事性。这正是拍摄《明月照他乡》时锻炼出来的能力。”现在她继续在一家影视公司实习,参与电视剧制作。

“‘视听实务工作坊’这门课特别难抢,大家都想亲身参与一部电影的制作。”今年上半年才加入团队的严艾米赛说,第一次参与字幕校对时,她有些手足无措,“不知道具体该看什么,也看不出问题”。那天她和同学们从下午两点一直看片到凌晨,“导演让我们随时提问,他耐心解答,真的学到很多。”这段经历也让严艾米赛对剪辑师的工作有了更清晰的认识,“虽然了解到行业内的剪辑比我想象中更辛苦,但至少心里有底了,不再那么焦虑。”

镜头内,记录留学生真实的“成长的烦恼”

对制作团队来说,纪录片的诞生充满了意外与惊喜;那么对镜头下的留学生们来说,这段被记录的体验又意味着什么?

“让拍摄对象主动展现真实故事并不容易,因为大家都想展示好的一面,这也是团队前期遇到的主要困难之一。”余楚楚坦言。但人生岂会总是晴天?

“拍到帕斯卡被导师严厉批评时,我都不忍心看下去。”邱恩雨回忆。这个最终被保留在正片中的“痛批”场景,津巴布韦医学生帕斯卡(Pascal Kwangwari)本人怎么看呢?“说实话我当时有点担心,”帕斯卡笑道,“我怕观众会误解我的导师,他其实人特别好!”现在已是硕士最后一年的他,已能从容面对科研挑战。“回头看才发现那些问题其实很简单,大家能看到我的科研是越做越好的。我很感谢这部纪录片,它让我看清自己每一步的成长,也希望能鼓励到正在挣扎的同学,尤其是医学生。”

2023年,帕斯卡获得第五届“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛“中国未来通奖”,还在本科生毕业典礼上作为优秀代表发言。如今他在复旦攻读全中文授课的医学硕士项目。“我想告诉中文还不够好的留学生:我来复旦学医,在附属医院实习,既提升医术又克服语言障碍——我走通了这条路,你们也可以!”

影片还见证了帕斯卡的爱情。拍摄期间,他结识了在南京留学、同样来自津巴布韦的女友,今年5月,两人已见过家长。“我女朋友也在片中有一些出镜,当时只是约会,现在我们算是订婚了,”帕斯卡腼腆地笑了,“纪录片让我们重温如何一步步走到今天,感恩这一路所有的幸福。”

在影片中,克罗地亚留学生菲利普(Filip Komšić)是一个天然的“搞笑担当”。“这不是计划好的,但生活就是这样!”他笑道,“我很高兴自己的片段能为电影比较严肃的部分调节气氛。”然而,在轻松的表象之下,是一个踌躇满志、认真规划未来的青年。从精心为自己定制一套西装,到全力以赴地准备每一次面试,他踏出的每一步都写满了认真——这份对未来的紧张、迷茫与期待,与每一位即将踏入社会的中国同龄人并无二致。

今年上半年,当菲利普在放映会上重温这段被记录的时光时,他正站在人生的十字路口,在克罗地亚与中国的工作机会间斟酌。纪录片的镜头,恰好完整地见证并记录了他在复旦大学经济学院攻读硕士这两年的求学与求职全过程。

“这部片子让我重温了在中国的所有‘连结’,尤其是复旦那些灿烂的日子。它像一面镜子,照见了我的‘初心’。我来到这里的初衷,就是希望能长期留在中国发展。”现在,菲利普正筹备着自己明年的“重返中国”计划。

六种人生,同一份期待

《明月照他乡》由上海市政府新闻办担任指导单位,复旦大学电子音像出版社、上海宽娱数码(Bilibili)、上海半路出彩影视、周文武贝影视工作室联合出品。影片聚焦六位不同国籍、背景和专业的外籍留学生,除了帕斯卡、菲利普,镜头还记录了正经历一场与自我灵魂对谈的意大利博士生李曼(Raimonda Da Ros)、梦想在中国成家立业的俄罗斯医学生金蕴龙(Vladimir Melnikov)、在哲学思辨中寻求内心与家庭和解的泰国学生释鹏达(Phra Udom Siritientong),以及毅然放弃房地产工作、远渡重洋来华追寻医学理想的美国青年柯纳(Conor Burke)。

今年五、六月,影片已成功举办两场公开放映。活动反响热烈,尤其在青年观众群体中引发了广泛共鸣。许多观众表示,片中诸多场景精准映照出自身的成长经历与困惑,不仅令人会心一笑,更带来了深刻的思考。

制片人之一、新闻学院党委书记陆柳指出,这种由中外学生共同参与的创作过程,本身就是一次生动的文明互鉴。“在镜头内外,中国学生与留学生协同创作。这种以‘Z世代’为主体的交流方式,贴合青年一代的思维与表达习惯,也有望让影片在国际传播中更具亲和力与感染力。”

“作为一部非典型市场运作的纪录电影,这一路走来,异常艰难。”导演武贝在“金海鸥”获奖现场感慨道,“我们通过长达三年的跟踪拍摄,首次如此真实、深入地展现了外国留学生在中国成长与奋斗的心路历程。”

映照六位异乡人悲欢的同一轮明月,也温柔地洒在每一位曾仰望过它的复旦人肩上。我们在《明月照他乡》中看到的,不仅是六段独特的留学旅程,更是每一个在求学路上奔跑、在迷茫中寻找方向的青春缩影。据悉,该片预计于明年正式登陆国内院线,敬请期待!

组 稿

校融媒体中心

文 字

李怡洁

图 片

新闻学院、受访者提供

编 辑

郑艺

责 编

李怡洁